【教育現場の最新トレンド】パフォーマンス課題が子どもに与える学びの効果とは?

「うちの子、テストの点数は良いんだけど、応用問題になると手が止まってしまう…」 「学校で学んだことが、実社会でどう役立つのか、子どもにうまく説明できない…」

先生の皆さん、保護者の皆さん、こんにちは!

このような声は、今の教育現場でよく耳にします。知識をただ暗記するだけでなく、それをどのように活用し、現実の課題を解決する力へとつなげるか。これからの時代を生きる子どもたちにとって、最も重要なテーマの一つです。

この記事では、そんな「実践する力」を育むための学習方法「パフォーマンス課題」について、詳しく解説します。パフォーマンス課題は、教育のパラダイムが「何を教えたか」から「何を学び、身に付けることができるのか」へと転換した学習パラダイムに基づいて設計されています。

「深い学び」や「逆向き設計」といった理論がどのように応用されているのか、具体的な課題例を交えながら、パフォーマンス課題が子どもたちの学びをどう変えるのか、一緒に考えていきましょう。

1. パフォーマンス課題が目指す教育目標と評価基準

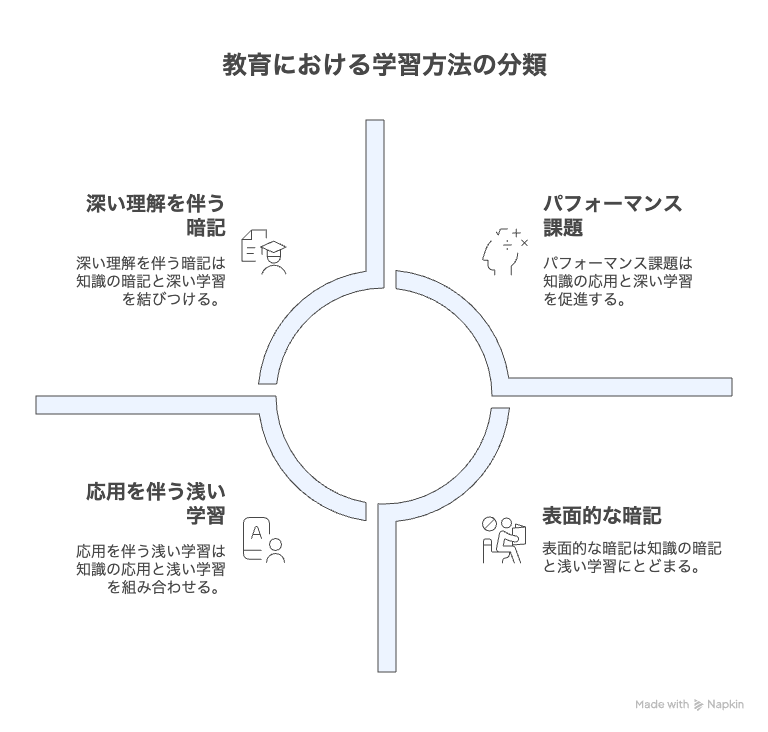

パフォーマンス課題は、従来の知識偏重型の学習とは一線を画し、子どもたちの思考力、判断力、表現力といった、より高次の能力を育むことを目的としています。

教育目標

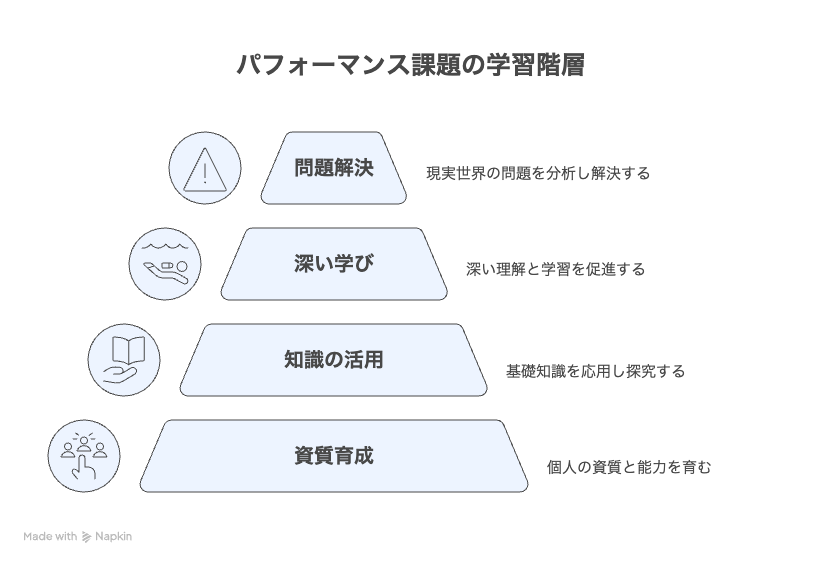

- 資質・能力の育成: パフォーマンス課題は、アクティブラーニングの一環として、子どもたちの個々人の資質や能力を育むことを目指します。

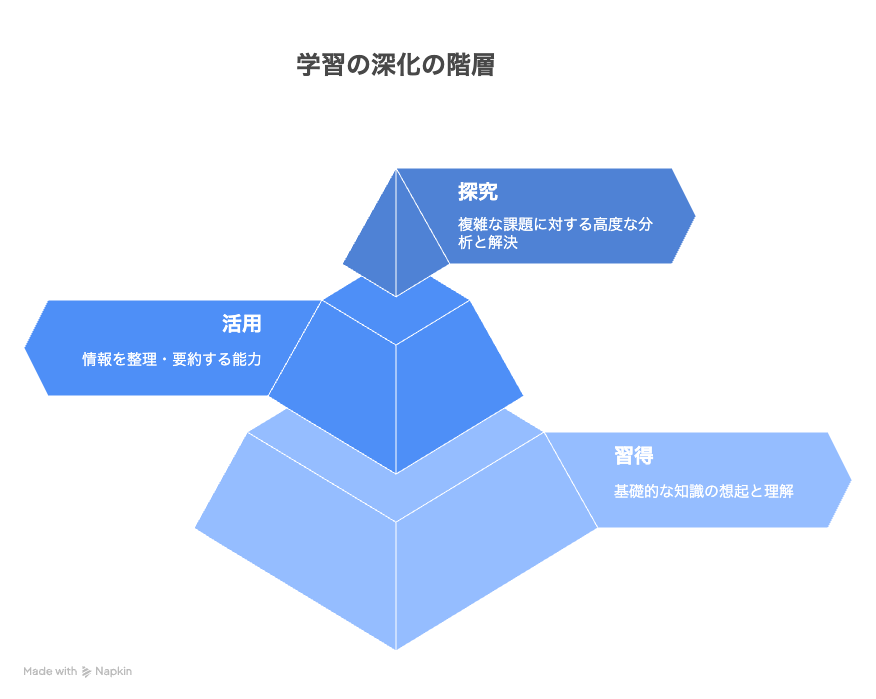

- 「習得」から「活用」・「探究」への深化: 基礎的な知識の「習得」にとどまらず、その知識を「活用」し、さらに「探究」する能力を育成します。これは、教師主導の教授パラダイムが「基礎的・基本的な知識理解」を重視するのに対し、生徒主導の学習パラダイムがパフォーマンス課題を通じて「個性的な学習成果」を目指すことと関連しています。

- 深い学びの実現: 「教科の『深い学び』を実現するパフォーマンス評価」という書籍が参考文献として挙げられているように、深い学びを促すことが目標とされています。

- 現実世界の問題解決能力の育成: 提示されている課題例からもわかるように、現実の複雑な問題を分析し、解決策を考案・提案する能力(例:自動車会社の海外事業展開提案、地域活性化企画)を育むことが目的です。

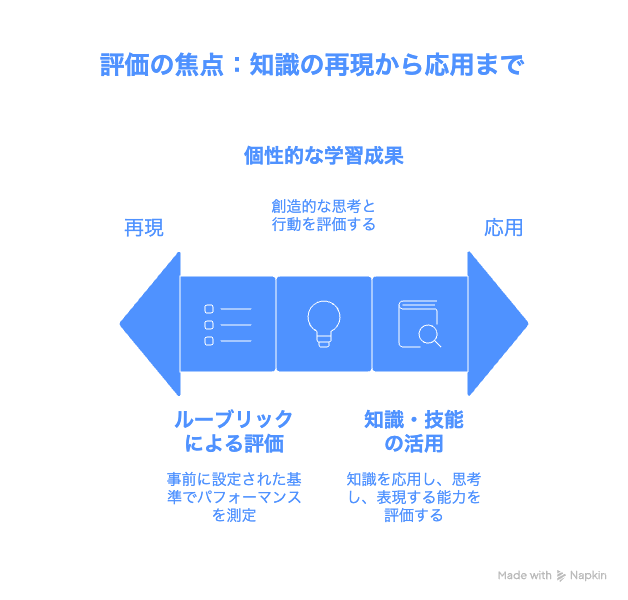

評価基準

パフォーマンス課題の評価は、主に以下の基準に基づいて行われます。

- ルーブリックによる評価: パフォーマンス課題はルーブリックを用いて評価されることが明記されています。これにより、事前に設定された具体的な評価基準に基づき、生徒のパフォーマンスの質を多角的に測定します。

- 個性的な学習成果の評価: 「何を教えたか」ではなく「何を学び、身に付けることができるのか」に焦点を当てるため、知識の暗記や再現ではなく、生徒が自ら考え、行動し、生み出した「個性的な学習成果」が評価の対象となります。

- 知識・技能の活用・探究の度合い: 全国学力・学習状況調査のB問題(活用・探究)のような、知識を応用し、思考し、表現する能力が評価されます。

2. 具体的なパフォーマンス課題の例と「学びの深化」の段階

提示された具体的なパフォーマンス課題の例には、その複雑さや認知的な要求レベルにおいて明確な違いが見られます。これらは「習得→活用→探究」という学びの深化段階を反映していると言えるでしょう。

| 学習の段階 | 課題の例 | 評価される能力 |

| 習得レベル | サンフランシスコ近郊(シリコンバレー)では、コンピュータ関連産業の中心地である。 | 特定の知識を覚えているか(事実の記憶、用語の想起)。 |

| 習得~活用レベル | アメリカの工業の特色を、地図帳の統計資料で調べてまとめてみましょう。 | 特定の資料から情報を探し、整理・要約する能力。 |

| 活用~探究レベル | ある自動車会社の海外事業展開部のチームの一員として、海外進出先を提案する提案書を作成する。 | 複数の視点からの分析、協働、提案、創造的な問題解決能力。 |

| 活用~探究レベル | 地域の課題をフィールドワークで調査し、グループで企画を考え、提案する。 | 現地調査、分析、批判的思考、意思決定、協働といった高度で統合的なスキル。 |

- レベル1(習得)は、特定の基礎的・基本的な知識を問うものです。これは、全国学力・学習状況調査のA問題(知識)に相当します。

- レベル2(習得〜活用)は、特定の資料から情報を探し、それを整理・要約する能力を求めます。単なる知識の想起だけでなく、情報を活用する初歩的な段階です。

- レベル3(活用〜探究)は、非常に複雑でオープンエンドな課題です。複数の視点からの多角的な分析、フィールドワークを含む自律的な情報収集、グループでの企画立案と提案など、より高度で統合的なスキルが要求されます。これらは「個性的な学習成果」を生み出す「探究」のレベルに相当します。

これらの違いは、「何を教えるか」から「何ができるようになるか」という学習パラダイムへの転換を反映していると言えるでしょう。

3. 「深い学び」と「逆向き設計」の理論的基盤

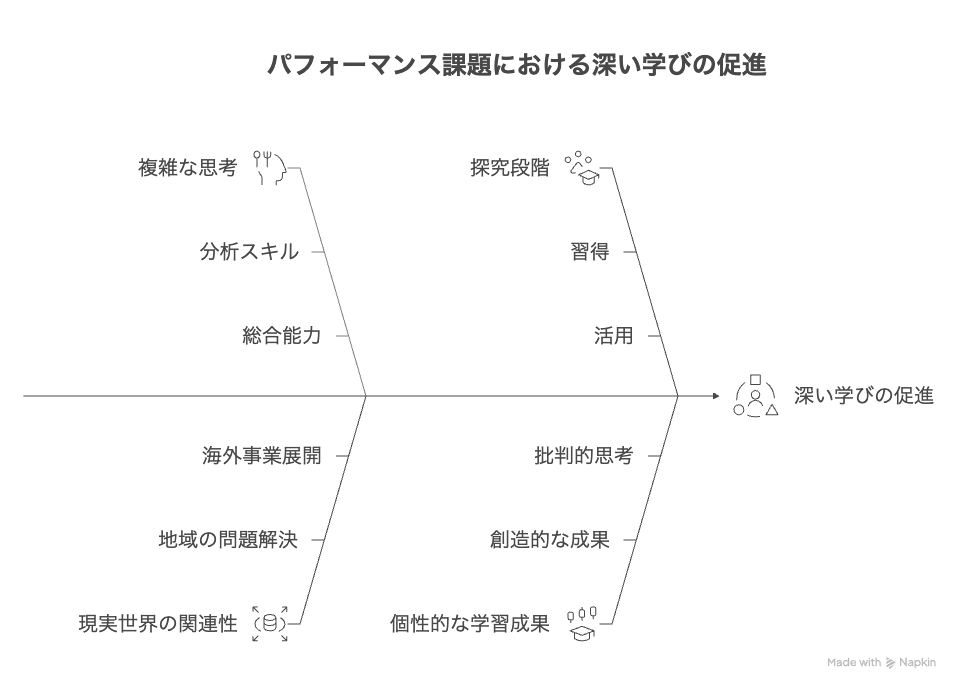

パフォーマンス課題は、教育の目指す方向性である「深い学び」と、その目標達成のための設計理論である「逆向き設計」と密接に関わっています。

「深い学び」の実現と評価

「深い学び」とは、単なる知識の習得に留まらず、子どもたちが自ら問いを立て、探求し、得た知識を活用して独自の成果を生み出す学びのことです。

- 知の構造の深い層に関わる問題: パフォーマンス課題のうち、特に地域の課題解決や企業の海外事業展開の提案といった課題は、現実世界に即した複雑な思考、分析、総合を要するものであり、「深い学び」を促し、その成果を測るのに適しています。

- 「探究」の段階での評価: パフォーマンス課題は、「習得・活用・探究」という学習パラダイムの中で、特に「探究」の段階、そして「個性的な学習成果」の評価に用いられます。

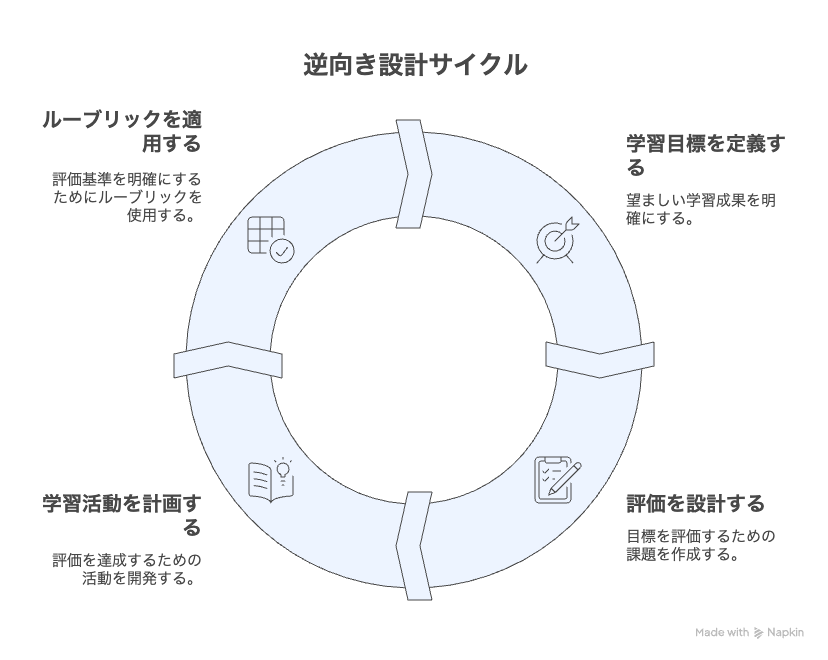

「逆向き設計」の理論的基盤

パフォーマンス課題は、「逆向き設計」の考え方と密接に関わっています。

- 逆向き設計とは:

- まず目標とする「理解」や「できること」を明確にする。

- 次にそれを証明する「評価(パフォーマンス課題を含む)」を設計する。

- 最後にその評価を達成するための学習活動を計画する。

- ルーブリックとの合致: パフォーマンス課題の評価にはルーブリックが用いられることが示されており、これは「逆向き設計」において、目標とする学習成果を具体的に記述し、評価基準を明確にするという点と合致しています。

4:パフォーマンス課題が拓く、子どもたちの「学びの未来」

パフォーマンス課題は、従来の教育から脱却し、子どもたちの「実践する力」を育むための重要な学習方法です。

- 知識の暗記から「活用」・「探究」へ: 授業で得た知識を現実世界の問題に応用する力を育みます。

- 画一的な成果から「個性的な学習成果」へ: 子どもたちが自ら考え、行動し、独自の答えを導き出す経験を大切にします。

- 「何を教えるか」から「何ができるか」へ: 教員の役割は、知識を伝えることだけでなく、子どもたちの学びのプロセスを支援することへと変わります。

パフォーマンス課題は、子どもたちが複雑で予測不能な社会を生き抜くために必要な、思考力、判断力、表現力、そして何よりも「自ら学ぶ力」を育むための、強力なツールです。この記事が、子どもたちの学びの未来を考える一助となれば幸いです。