確かに!実際に先生になってもあまり書く機会ってないよね

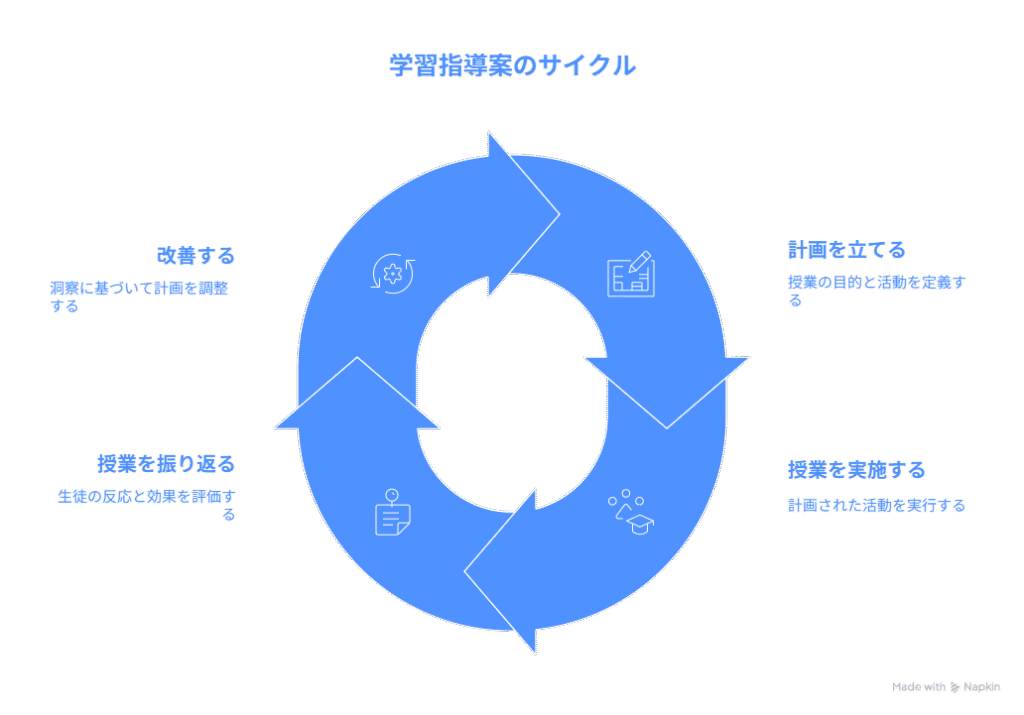

1. 学習指導案の定義と役割

学習指導案とは、授業者が授業の目的や進め方を明確に記述した「授業設計図」であり、年間指導計画に基づいて、指導内容・学習活動・評価項目を体系的にまとめた計画書です。

その主な役割は次の3点に分類されます:

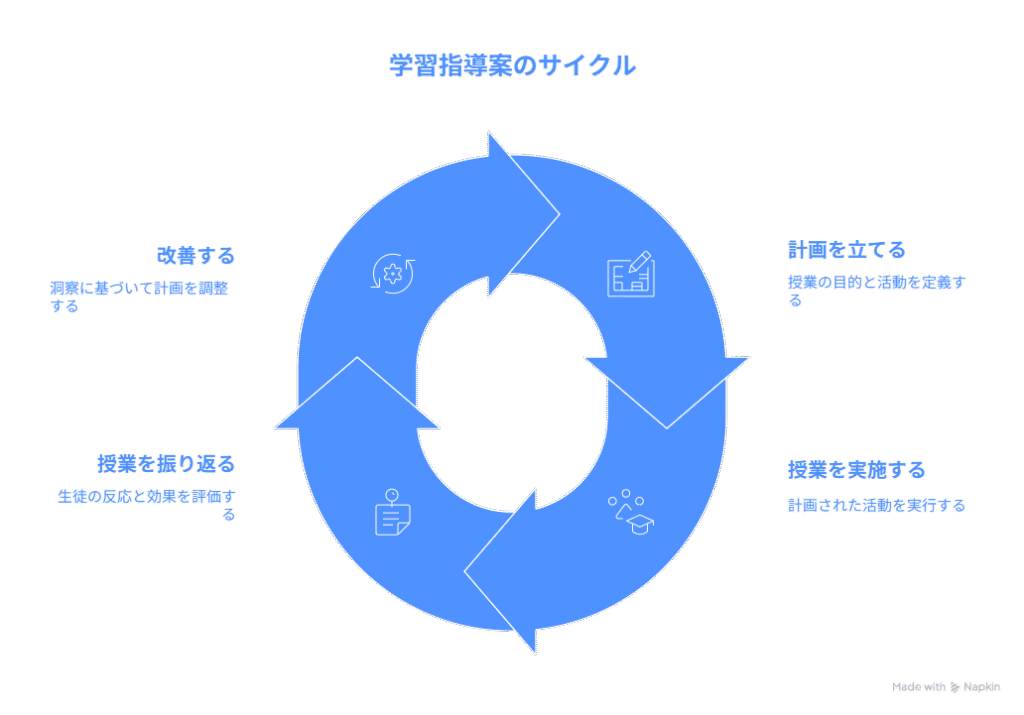

- 進行表としての役割:授業の目標に即した学習を効率よく展開するための計画ガイド。

- 授業研究の資料:公開授業などで授業者の意図や工夫、生徒理解・指導方針を共有し、教員同士の共通理解を図る。

- 授業記録:授業後の振り返りにより、生徒の反応や指導の効果、課題を明らかにし、授業改善に活用する。

2. 学習指導案の基本構成と記載要素

学習指導案は校種や学年により若干異なりますが、共通して含まれる主な項目は以下のとおりです。

2.1 共通項目

| 項目名 | 内容 |

|---|

| タイトル | 学年・教科を明記。 |

| 指導者 | 担当教員名を記載(複数名も可)。 |

| 日時・場所 | 実施日、曜日、時限、教室等。 |

| 対象学級 | 学年・組・人数など。 |

| 生徒観 | クラスの学力・性格・学習態度など現状分析。 |

| 単元名・目標 | 単元全体のテーマと目指す資質・能力。 |

| 単元設定の理由 | 教材観(教材の特性)、生徒観(現状)、指導観(ねらいと指導方針)。 |

| 評価規準 | 「知識・技能」「思考・判断・表現」「学びに向かう態度」の3観点に基づく評価項目。 |

| 単元指導計画 | 単元全体の授業構成。本時の位置づけも記載。 |

| 本時案 | 本時の目標・展開・評価・準備物などの詳細計画。 |

| 板書計画・教室配置図 | 視覚的支援を目的とした黒板構成や机配置の計画。 |

2.2 特殊な指導案におけるポイント

- 特別支援学級:個別の教育支援計画と連動し、障害特性や発達段階に応じた学習環境・配慮を明記。

- 社会科指導案:「つかむ→調べる→まとめる」の構造で展開。教材構造図を使い、中心概念と関連知識を視覚的に整理する手法が推奨される。

3. 学習指導案の作成手順と留意点

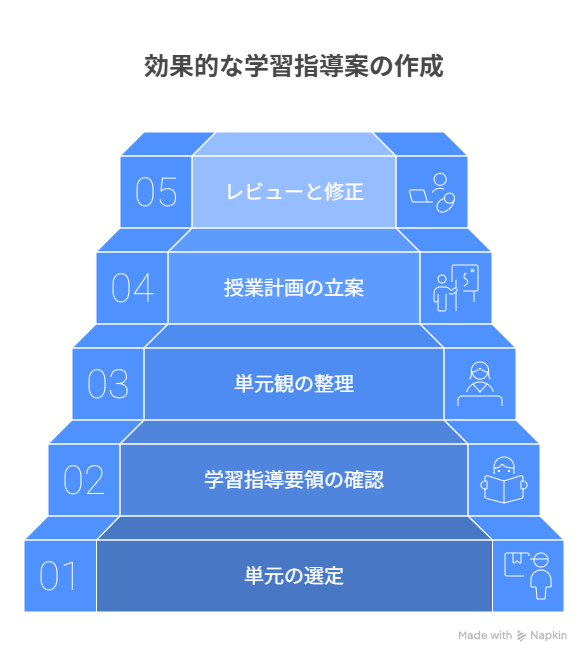

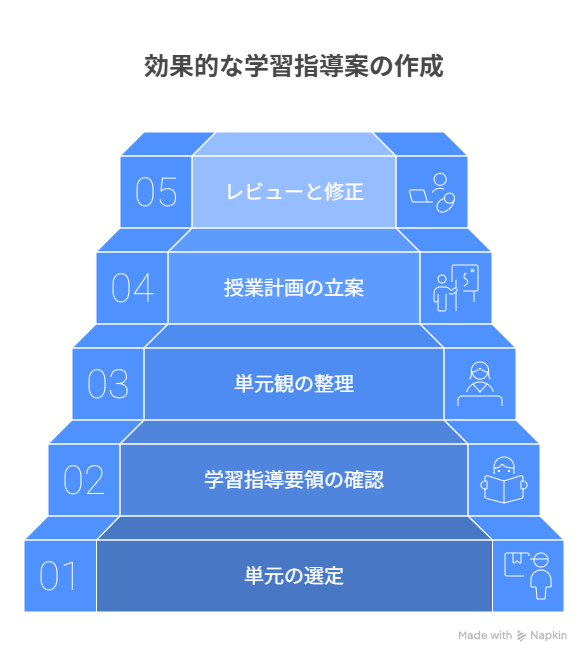

作成は以下の手順で進めるのが一般的です:

- 単元の選定:教科書や過去の実践事例から適切な単元を選ぶ。

- 学習指導要領の確認:該当教科・学年の目標、内容、評価観点を把握。

- 単元観の整理:教材観・生徒観・指導観の3視点で単元の意義を整理。

- 授業計画の立案:本時の展開、評価、留意点などを含む詳細な授業構成を計画。

- レビューと修正:模擬授業や他教員との協議を通じ、指導案を磨き上げる。

ポイント:

- 展開に時間を多く割き、「導入→展開→まとめ」の3段構成を意識する。

- 指導案はあくまで「案」であり、授業後の振り返りで柔軟に修正していくことが重要。

4. 学習指導案と評価の一体化

新学習指導要領では「知識・技能」「思考・判断・表現」「主体的な学び」の三観点での評価が求められます。

- 評価規準の設計:各観点に応じた具体的で児童の姿が見える文言(例:「~している。」)で記述。

- 評価方法:ノート、テスト、発言、行動観察など、客観的に評価できる方法を組み合わせる。

- 評価の記録法:記録用(○)と指導改善用(・)に区別して記録する方法もあります。

5. 学習指導案作成におけるICT・生成AIの活用

近年、生成AIの導入により指導案作成の効率化が進んでいます。

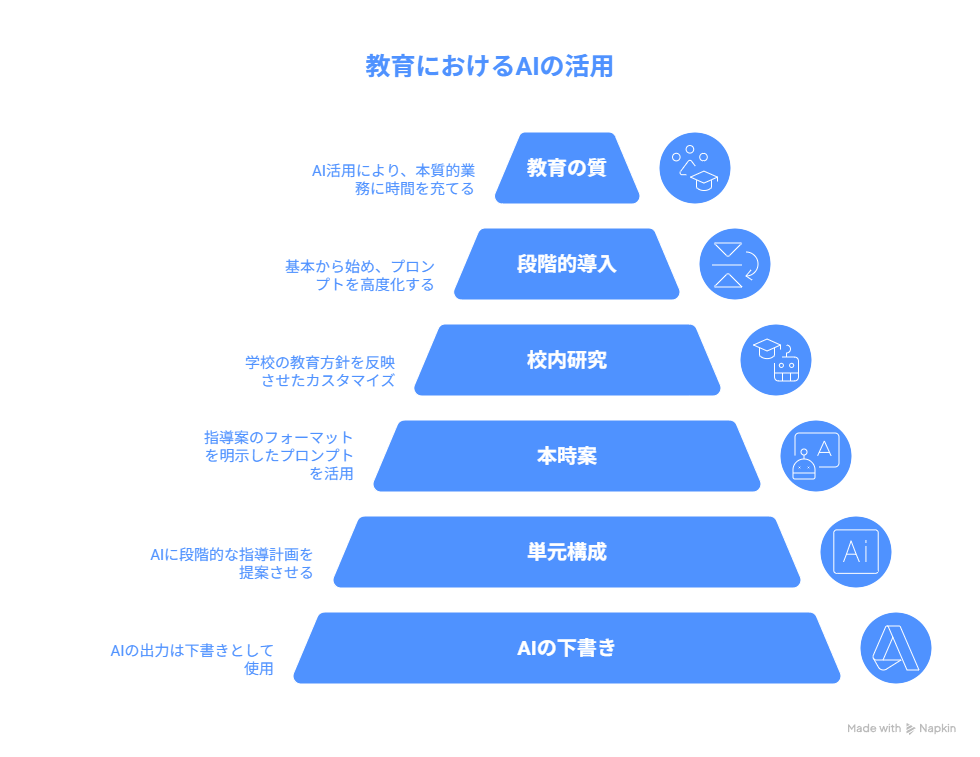

活用ポイント:

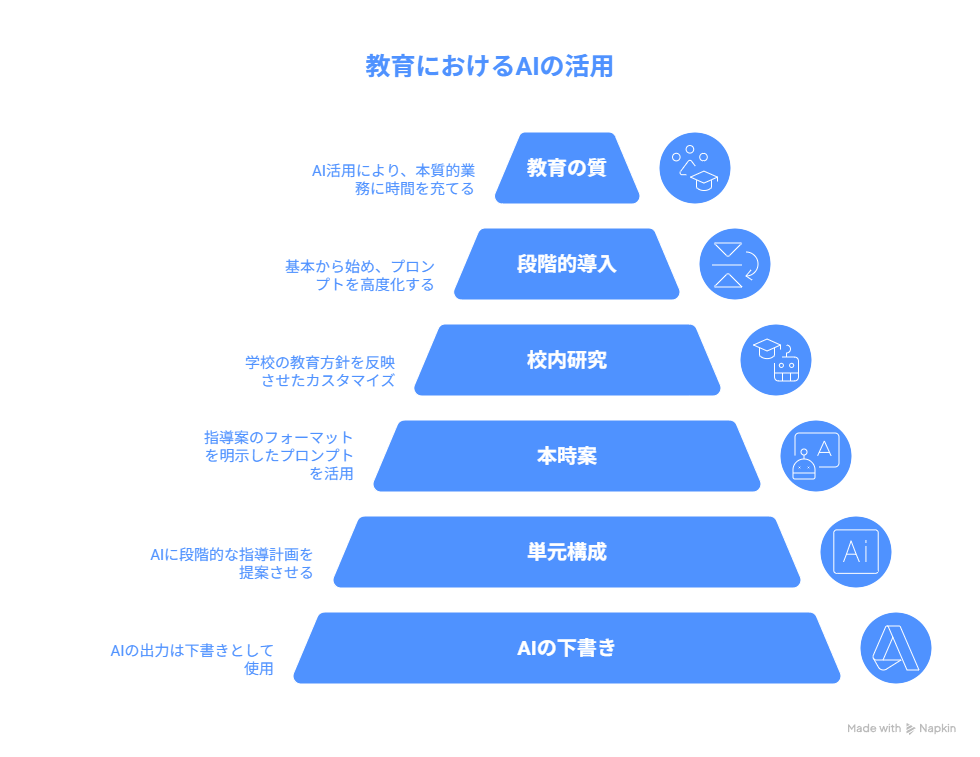

- 「たたき台」として使用:AIの出力はあくまで下書きとし、教師の専門性を反映させて最終化する。

- 単元構成の提案依頼:学年・教科・単元などを条件に、段階的な指導計画や評価案をAIに提案させる。

- 本時案作成への応用:指導案のフォーマット(目標・展開・評価)を明示したプロンプトを活用。

- 校内研究との連携:学校の教育方針や地域性を反映させたカスタマイズが可能。

- 段階的導入:基本から始め、慣れとともにプロンプト内容を高度化し、活用精度を高める。

- 教育の質向上:AI活用により、教材研究・個別指導・家庭との連携など、本質的業務に時間を充てられるようになる。

6. 指導案の実践事例と参考資料

公的機関による事例集:

- 文部科学省・小学校外国語活動サイト:「英語ノート」各レッスンに対応した全国の実践指導案を掲載。

- 言語活動の充実に関する指導事例集(小学校版):言語活動を中心に100以上の事例を収録。

- 川崎市教育研究会(理科):単元別指導案が豊富に掲載(例:「電気のはたらき」「もののとけ方」など)。

その他参考資料:

- 「授業改善のための参考資料(文部科学省)」

- 「国立教育政策研究所 HP」

- 「学習指導案の書き方を解説します!(無料テンプレート付き)」

結論

学習指導案は、授業を計画・実行・振り返る上で欠かせない「授業の設計図」であり、教師の思考と意図を言語化・共有するための中核的ツールです。

その作成にあたっては、学習指導要領に基づいた目標設定、生徒の実態把握、具体的な活動と評価の明確化が求められます。さらに、近年では生成AIの活用により、作成の省力化と教育の質向上の両立が現実のものとなりつつあります。

教師は専門性と創造性を発揮しつつ、AIなどの技術を適切に活用し、児童生徒一人ひとりの可能性を最大限に引き出す授業づくりを追求していくことが求められています。

ABOUT ME

大学・大学院では教育や技術について学び、小学校教諭免許に加えて、中学校(技術)および高等学校(情報・工業)の専修免許も取得しました。

「知ることの入り口」に立つ児童たちに、わかりやすく伝えることに大きなやりがいを感じ、現在は小学校の教員として日々子どもたちと向き合っています。またこの場では、日々の教育現場で役立っている業務効率化や時短の工夫、ちょっとした小技に加えて、趣味でもあるガジェットについての話題も交えながら、さまざまな情報をまとめていきたいと考えています。