kaorusensei06

AI活用ガイドライン

このガイドは、学校における著作物の適切な利用と、生成AIの導入時における著作権上の注意点をまとめたものです。特に以下の3つの観点に焦点を当てています:

- 日本の著作権法の基本と教育現場における特例(第35条等)

- 生成AI活用におけるリスクと対策

- 教職員・児童生徒が守るべき具体的なルールと活用方法

1. 教育現場における著作権の基本原則

■ 著作物とは?

- 保護対象:創作的に表現された思想や感情(例:文章、絵、音楽など)

- 保護対象外:単なる事実、データ、アイデア(例:作風や画風、単語の羅列)

■ 許諾の原則

- 他人の著作物は、複製・送信・上映などの利用に原則許諾が必要

- 無許諾利用は著作権侵害に該当する可能性あり

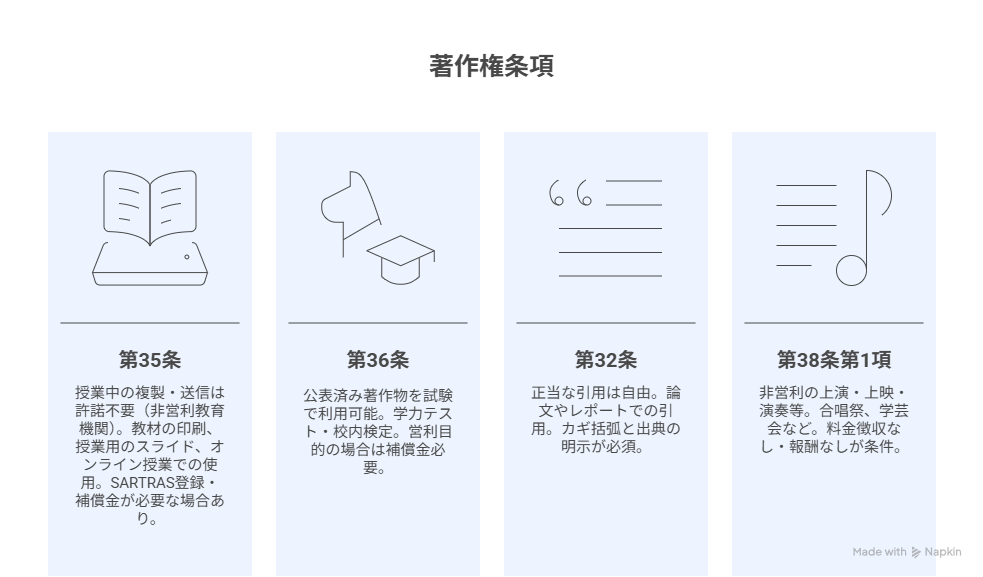

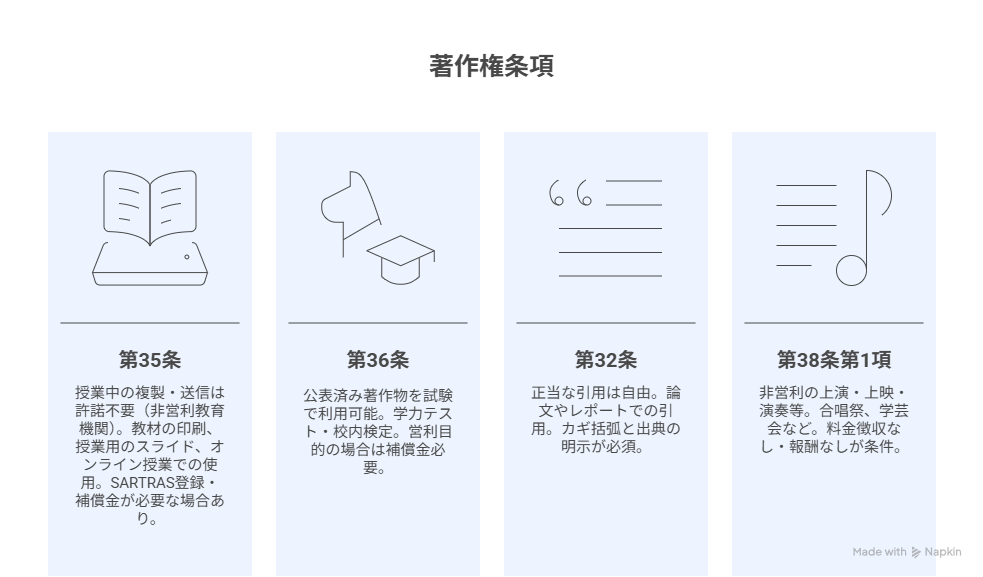

2. 著作権法に基づく主な「教育的例外」

| 条文 | 概要 | 具体例 | 注意点 |

|---|

| 第35条(授業目的) | 授業中の複製・送信は許諾不要(非営利教育機関) | 教材の印刷、授業用のスライド、オンライン授業での使用 | SARTRAS登録・補償金が必要な場合あり |

| 第36条(試験問題) | 公表済み著作物を試験で利用可能 | 学力テスト・校内検定 | 営利目的の場合は補償金必要 |

| 第32条(引用) | 正当な引用は自由 | 論文やレポートでの引用 | カギ括弧と出典の明示が必須 |

| 第38条第1項(文化祭など) | 非営利の上演・上映・演奏等 | 合唱祭、学芸会など | 料金徴収なし・報酬なしが条件 |

3. よくある著作権トラブルと対策

| ケース | 問題 | 対応 |

|---|

| 「著作権フリー素材」と書かれている画像を無断使用 | 利用規約違反の可能性 | ライセンス表記と利用条件を必ず確認 |

| 音楽を使った動画を配信 | JASRAC管理曲の無断使用 | SARTRAS登録、またはJASRAC利用申請が必要 |

| 問題集をまるごとコピーして配布 | 利用範囲の逸脱 | 必要部分の抜粋+出所明示での利用を検討 |

4. 生成AIと著作権:学校現場での活用ルール

■ 生成AIとは?

- AIが大量のテキスト・画像・音声データを学習して、新たなコンテンツを生成する技術(例:ChatGPT、DALL·E)

■ 教育現場での位置付け

- 授業目的の範囲内であれば、著作権法第35条により一定の利用が許容される

(例:ChatGPTで作ったたたき台を授業に使う)

- 授業外の用途(学校Web掲載、保護者配布など)では、許諾が必要な場合あり

■ 活用時の注意点

【入力(プロンプト)】

- キャラクター名、ブランド名など商標の使用は避ける

- 個人情報を入力する場合は、サービス提供者の利用規約を確認

【出力結果】

- 出力された内容が既存の著作物に類似していないかを確認

- SNS・HPで公開する場合は、著作権法の適用範囲を超えないか慎重に判断

5. 教職員・児童生徒向け:生成AIの活用例とNG例

教職員の活用例 ✅

- 学習教材・小テストの原案作成

- 学級だより・行事案内文のたたき台作成

- 生徒アンケート結果の要約

- 校内研修資料の素案、会議メモの整理

生徒の活用例 ✅

- 英会話の練習相手として使う

- 授業テーマに関する意見を引き出す

- 自作文章のたたき台として活用し、自分で推敲する

- プログラミング授業でのコード生成補助

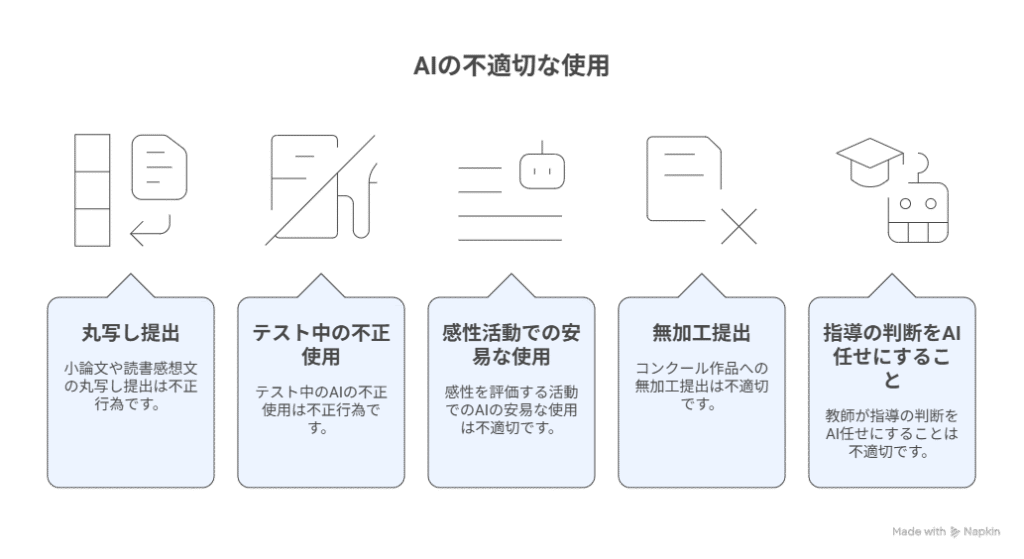

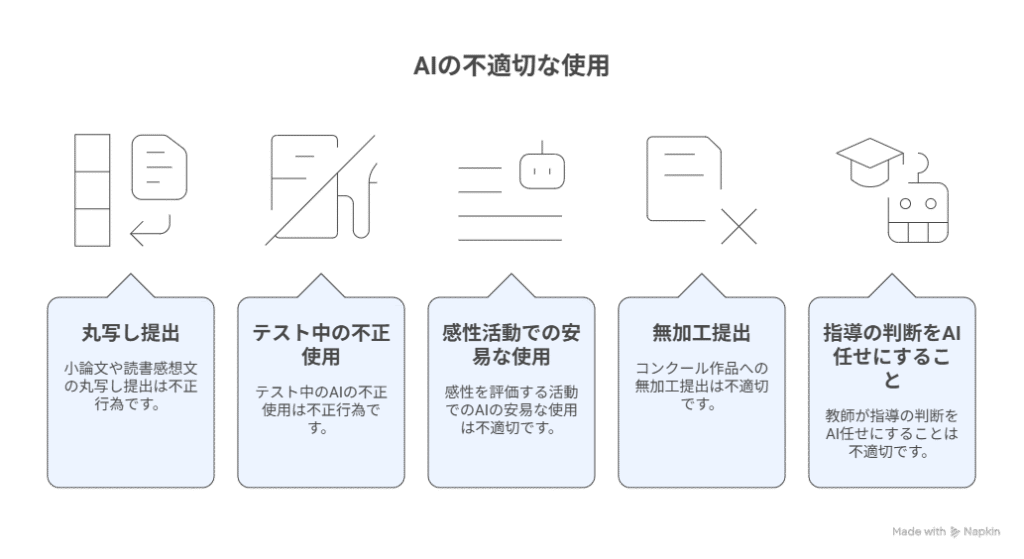

不適切な活用 ❌

- 小論文や読書感想文の丸写し提出

- テスト中の不正使用

- 感性を評価する活動(詩、絵、作文など)での安易な使用

- コンクール作品への無加工提出

- 教師が指導の判断をAI任せにすること

6. 生成AIを活用した課題評価での工夫

- 本人の経験や背景を反映した記述があるかを見る

- 口頭発表や面談、自己説明の時間を設けて理解度を確認

- AIを使ったことを評価に組み込む場合は、出力だけでなく過程も評価

7. 利用可能なリソース集 📂

8. 結論:未来の教育のために

- 著作権や生成AIに関する知識は、「情報活用能力」や「情報倫理教育」の重要な柱です

- 教職員自身が正しい理解を持ち、子どもたちの学びを支えるリテラシー教育の実践者になることが求められます

- 「便利さ」と「責任」を両立する使い方を、チームで共有していきましょう

ABOUT ME

大学・大学院では教育や技術について学び、小学校教諭免許に加えて、中学校(技術)および高等学校(情報・工業)の専修免許も取得しました。

「知ることの入り口」に立つ児童たちに、わかりやすく伝えることに大きなやりがいを感じ、現在は小学校の教員として日々子どもたちと向き合っています。またこの場では、日々の教育現場で役立っている業務効率化や時短の工夫、ちょっとした小技に加えて、趣味でもあるガジェットについての話題も交えながら、さまざまな情報をまとめていきたいと考えています。