【ちょっとズルしよ】指導案の時短ワザ&テンプレート活用法

「指導案て書ける?」を書いて気付きました!

これもう少し楽できそう!

え、それってやっていいの?子どもたちのためになるの?

楽やズルって聞くと悪いイメージがあるよね。

でもね、その空いた時間で教材研究ができれば子どもたちにも還元できるし一石二鳥じゃない?

たしかに!?

学習指導案の基礎知識

復習!

1. 学習指導案とは

学習指導案とは、授業者が授業のねらいや進め方を具体的かつ体系的に記した「授業の設計図」です。年間指導計画に基づき、指導内容・学習活動・評価項目などを整理し、児童生徒の実態をふまえた支援や評価の在り方を明示します。

2. 学習指導案の主な役割

学習指導案には、以下の3つの重要な役割があります。

- ① 授業の進行表としての役割

授業のねらいに基づき、効果的な学習活動を計画的に進めるための手順を示します。 - ② 授業研究の資料としての役割

公開授業において、授業者の意図や工夫、生徒理解などを共有するための基盤資料となり、校内外の教員と教育的観点の共通理解を図るために活用されます。 - ③ 授業の記録としての役割

授業後に生徒の反応や成果、課題を振り返ることで、授業改善に活かすとともに、教育の質の維持・向上に寄与します。

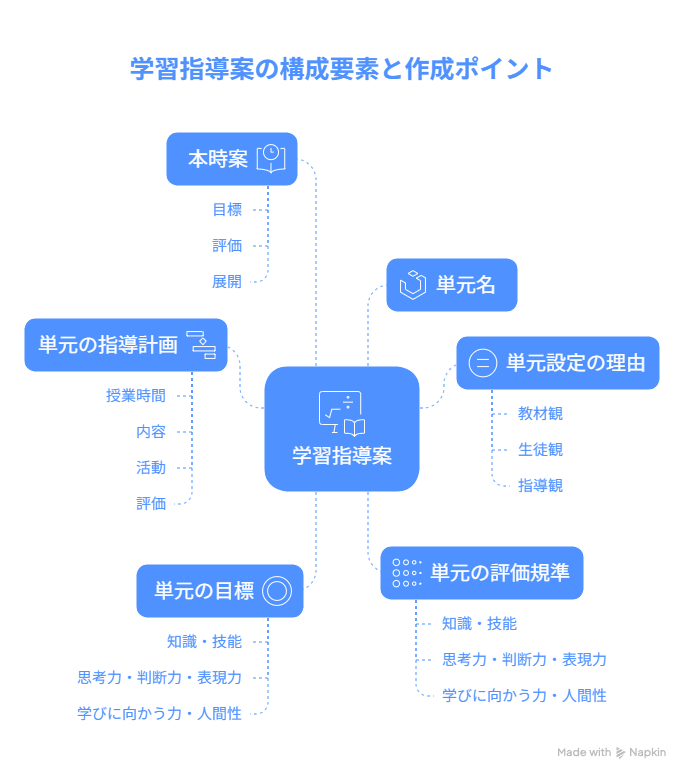

3. 学習指導案の基本構成

学習指導案の構成は学校種や学年により多少異なりますが、一般的には以下の項目を含みます。

- タイトル、指導者名、日時、対象学級、場所

- 単元名

- 単元設定の理由(教材観、生徒観、指導観)

- 単元の目標

- 単元の評価規準

- 単元の指導計画(または指導と評価の全体計画)

- 本時案(目標、評価、展開)

- 準備物

- 教室配置図

- 板書計画

II. 学習指導案作成のポイント

1. 各項目の具体的な記述法

- 単元名:使用する教科書の単元名を正確に記載します。

- 単元設定の理由

- 教材観:単元の特徴、育成したい力、既習内容との関連性、単元を扱う意義や価値などを明記します。

- 生徒観:児童の学習状況や学力、学習意欲、クラスの雰囲気などを踏まえ、この単元で伸ばしたい力を具体的に記述します。

- 指導観:教材観・生徒観を基に、授業の工夫点や支援方法、環境設定などを明示し、主体的・対話的で深い学びをどう実現するかを述べます。

- 単元の目標:「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」「学びに向かう力・人間性」それぞれの観点から、具体的かつ実現可能な目標を設定します。

- 単元の評価規準:目標に対応する評価項目を上記の3観点で整理し、生徒の視点で「〜している」と記述します。

- 単元の指導計画:全体の授業時間を通じて、各回の内容、活動、評価の視点を計画的に配置します。評価は毎時必須ではなく、重点を絞って設定することが重要です。

- 本時案

- 目標:単元内での位置づけを意識し、生徒に「何をどのように学ばせるか」を明確に記述します。

- 評価:本時の活動における評価の観点と方法を具体的に示します。

- 展開:「導入」「展開①」「展開②」「まとめ」のように時間配分を段階的に構成し、それぞれの活動と指導上の留意点を記載します。

2. 指導過程における記述の工夫

- 児童の活動:「音読する」「話し合う」など、生徒自身の行動を生徒の視点で記述します。抽象的な目標文ではなく、具体的な行動として表現します。

- 教師の活動と指導上の留意点:「音読させる」「提示する」など、教員の立場から具体的な指導内容や工夫を記載します。支援が必要な児童への対応、教材提示方法、安全面の配慮も含みます。

3. 評価方法と記録の工夫

- 評価規準:目標と照らし合わせた評価の根拠を明示し、児童の学習到達状況を把握します。

- 評価方法:ノート点検、発言の記録、小テストなど、客観性と効率性を重視して設定します。

- 特別支援学級での評価:児童個々の成長に基づく評価が求められます。写真・動画・行動チェックリストなど多面的評価が推奨され、些細な変化も記録対象とします。

4. 指導案作成の手順

- 単元選定:扱いやすく実践例が多い単元を選定。

- 学習指導要領の確認:該当箇所を精読し、目標・内容・評価の方針を把握。

- 単元観の整理:教材観・生徒観・指導観を構成。

- イメージトレーニング:授業を想定しながら指導案を作成。

- 修正・確認:模擬授業や先輩教員による確認を経て、改善します。

5. 特別支援学級における作成原則

- 個別支援計画との連携:児童一人ひとりに応じた短期・長期目標と具体的支援を設定。保護者や関係機関との連携も明記。

- 環境構造化と支援:視覚支援や刺激の調整、教室配置、教材提示の工夫などを具体化。

- スモールステップと成功体験の積み重ね:課題を小さく分割し、達成感を得やすくする工夫を施します。

- 教材・教具の工夫:ICT機器や生活場面に即した教材を計画的に活用。

- 個別指導と集団活動の組合せ:社会性育成のための集団活動と個別支援をバランスよく組み合わせます。

III. 実践と改善のポイント

1. PDCAサイクルの導入

学習指導案は一度作ったら終わりではなく、実践を通して柔軟に見直す「案」です。計画(Plan)→実行(Do)→評価(Check)→改善(Act)のサイクルを繰り返し、教育実践をより質の高いものへと磨き上げます。

2. 教員間での連携と情報共有

特に特別支援学級では、特別支援教育コーディネーターや校内委員会との協議が不可欠です。指導案の作成段階から複数教員でアイデアを出し合い、組織的に質の向上を図ります。

3. 保護者との連携

指導案には、保護者との連絡手段(連絡帳、面談、日誌など)を明記し、家庭との連携方針を明確にします。共通の目標に向かって取り組む体制づくりが求められます。

IV. 生成AIの活用

1. 利用の意義と位置づけ

生成AIは指導案作成の「時間短縮」および「骨格構築」に大きく貢献しますが、出力された内容はあくまで「たたき台」であり、教師自身が校種・児童実態に応じて修正・加筆することが前提です。

2. 単元全体の構成案を生成する

AIに単元全体の学習目標や評価観点、時間配分などを一括で提示させることで、個々の授業の位置づけを把握しやすくなります。

プロンプト例:

「以下の条件に基づき、学習指導要領に則った単元計画を作成してください。学年【 】、教科【 】、単元名【 】、時数【 】時間」

3. 指導案フォーマットの指定

AIに明確な表形式(例:活動段階/児童の活動内容/指導上の留意点)を指定することで、効率的かつ実用的な出力が得られます。

プロンプト例:

「【 】時間目の活動を、3列の表形式(活動段階/生徒の活動/指導の工夫)で構成してください。」

4. 地域性・研究テーマとの整合

校内研究テーマや地域の特性をAIプロンプトに含めることで、学校方針との一貫性を持った指導案を生成できます。

5. 段階的導入と継続的改善

まずはシンプルなプロンプトから始め、徐々に条件を増やすことで精度を高めます。授業後の効果検証や、他教員との事例共有も効果的です。

生成AIは教師の代替ではなく、専門性を高める支援ツールとして位置づけ、授業準備の効率化と教育の質向上を両立させることが目標です。

🔷 プロンプト①:単元全体の構成を作成する

目的:単元全体の学習目標・評価・時間配分をAIに提案させる

プロンプト例:

以下の条件に基づいて、小学校の学習指導要領に準拠した単元の学習指導案(概要)を作成してください。

・学年:小学○年生

・教科:○○(例:国語、算数、社会など)

・単元名:○○(例:「比べ方を考えよう」「昔の道具と人々のくらし」など)

・単元の時数:○時間

・ねらい:○○(任意)

・その他考慮すべき点:(任意)例:ICT活用、GIGAスクール構想、特別支援児の在籍 など

出力形式:

1. 単元の目標(3観点で)

2. 評価規準(知識・技能/思考・判断・表現/主体的に学習に取り組む態度)

3. 単元全体の構成(各時間の学習内容と活動、簡単な評価方法)

🔷 プロンプト②:本時の授業案(1時間分)を作成する

目的:単元の中の1時間分の具体的な授業展開(本時案)を生成する

プロンプト例:

次の条件に基づき、小学校の授業1時間分(本時案)を構成してください。形式は表形式で、活動段階・児童の活動・教師の活動・指導上の留意点を含めてください。

・学年:小学○年生

・教科:○○

・単元名:○○

・本時のねらい:○○

・単元の中での位置づけ:全○時間のうち○時間目

・クラスの実態:○○(例:意欲は高いが集中が続きにくい、発問には活発に応じるなど)

・特記事項:(任意)例:ICT機器あり、発達障害のある児童を含む、交流及び共同学習ありなど

出力形式:

| 活動段階 | 児童の活動 | 教師の活動 | 指導上の留意点 |

|-----------|-------------|--------------|------------------|

| 導入 | ○○する | ○○させる | ○○に配慮する |

| 展開① | ○○する | ○○させる | ○○に配慮する |

| 展開② | ○○する | ○○させる | ○○に配慮する |

| まとめ | ○○する | ○○させる | ○○に配慮する |

🔷 プロンプト③:特別支援学級の授業案を作成する

目的:障害特性に配慮した支援内容と学習活動を含む指導案を作る

プロンプト例:

以下の条件に基づいて、特別支援学級の児童に向けた1時間の学習指導案(概要)を作成してください。

・学年:○年生

・教科または活動:○○(例:生活単元学習、算数、道徳など)

・児童の特性:○○(例:ASD傾向あり、言語理解はやや弱いが視覚支援により理解が進む 等)

・ねらい:○○

・時間配分:○分

・想定される活動:○○(例:手順カードを見ながら作業する、写真や実物で確認する 等)

出力項目:

- 本時の目標(児童の立場で記述)

- 活動の流れ(導入/展開/まとめ)

- 配慮事項(教材提示、環境構造化、支援方法、感覚刺激の調整など)

- 評価方法(観察ポイント、写真・動画記録、短期目標の達成度 など)

🔷 プロンプト④:校内研究テーマや地域性を反映する

目的:校内の研究主題や地域課題を踏まえた授業を構想する

プロンプト例:

以下の条件を基に、校内研究のテーマ「○○(例:対話的な学びの充実)」を踏まえた授業1時間分の指導案(本時案)を作成してください。

・学年:○年生

・教科:○○

・単元名:○○

・地域的特性または課題:○○(例:伝統文化を継承する地域である、自然災害の多い地域で防災教育が重要 など)

・研究主題:「○○」(例:個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実)

・出力形式:表形式(活動段階/児童の活動/教師の支援・工夫/評価方法)

補足:可能であれば、生成された案の中で「探究的な学び」や「ICTの活用」にも触れてください。

🔷 プロンプト⑤:板書計画・教材構成の提案を求める

目的:視覚的な支援や資料提示における工夫を盛り込む

プロンプト例:

次の授業案に対して、板書計画と使用教材(ICT機器含む)の提案をしてください。

・学年:○年生

・教科:○○

・単元:○○

・本時のねらい:○○

・活動内容の概要:○○(例:調べたことをグループで話し合い、まとめを発表する)

・ICT環境:電子黒板/一人一台端末あり

出力項目:

- 板書計画(構成の流れと配置)

- 使用教材と提示の工夫

- 視覚支援・操作支援に関する留意点

ワンポイントアドバイス:プロンプトのコツ

- 「ねらい」「児童の実態」「使いたい形式」 をできるだけ明確に伝えると、出力の精度が上がります。

- 出力後は、生成された内容を教師の専門的視点で必ず修正・加筆してください。

- 複数回出力して比較・統合すると、より良い指導案になります。