ICT授業におすすめの無料ツール・アプリ10選

なんだかいつもと変わらない授業になっちゃうな

何か悩み事ですか?

そうなんです、iPadを使っての授業はするんですが、普通に教科書を使って、プリントを使って、結局あまり変わらない授業になっちゃうんです。

自称GIGAスクール促進してるところよりは、いいんじゃないでか?

とげがありますね、でもせっかくのこの環境を活かしたいんです!面白いアプリを教えてください‼

もちろん、せっかくなので授業をはじめ業務についてのアプリもご紹介いたします。

現代の教育現場におけるICT(情報通信技術)ツールの重要性と多様な活用方法について、提供された複数の情報源に基づいて詳細にレビューするものです。GIGAスクール構想の推進により、児童生徒1人1台の端末が整備され、ICTの活用指導力は、今や教員にとって不可欠なスキルとなっています。

本書では、コミュニケーション、授業、学習支援、校務効率化、情報セキュリティの各側面から、主要なツールの機能や特徴、選定のポイントを整理しています。

1. 教育現場におけるICT活用の背景と重要性

1.1 ICT活用の必要性

文部科学省の調査結果でも示されているように、「ICTの活用は、現代の教育業界で求められる重要な能力の一つ」とされています(教育のヒカリ)。GIGAスクール構想により児童生徒に1人1台の端末が配備され、ICT環境が整備されたことで、教育現場のデジタル化は急速に進展しています。

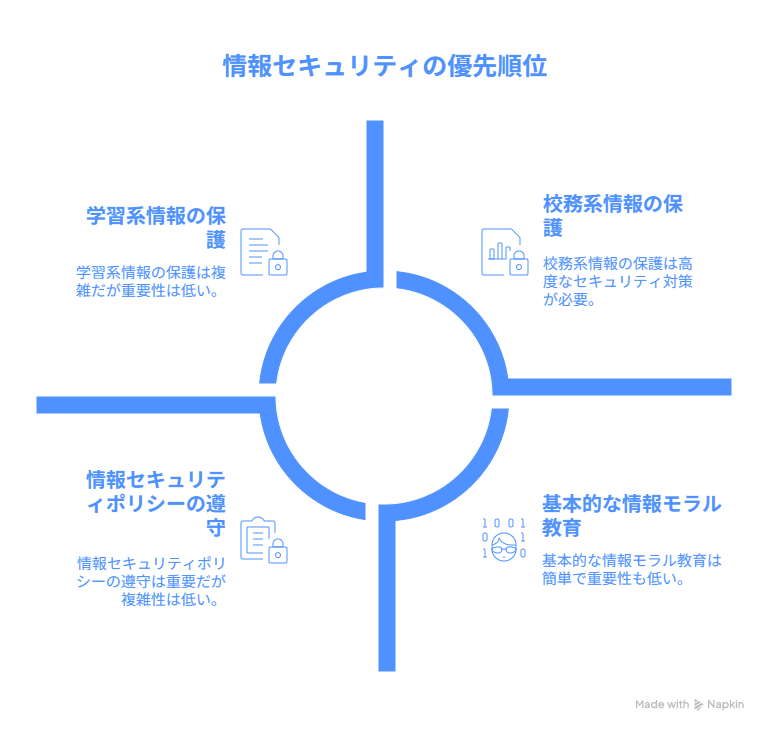

1.2 情報セキュリティの重要性

ICT化の進展に伴い、情報セキュリティ対策の重要性も高まっています。情報セキュリティとは、情報の「機密性」「完全性」「可用性」を確保することを指し(SKYMENU Cloud)、とりわけ個人情報や機密情報を含む「校務系情報」、および学習教材や成果物を含む「学習系情報」の保護が求められます。

また、「児童生徒についても、情報セキュリティポリシーで定められた対策を遵守するよう、職員、教員、保護者が適切に指導することが求められる」とされており(SKYMENU Cloud)、情報モラル教育と情報セキュリティ教育を一体的に実施することが、情報活用能力の育成において重要です。

2. 主要なICTツールとその機能

教育現場で活用されているICTツールは多岐にわたり、それぞれが特定の目的や課題解決に特化しています。

2.1 コミュニケーションとコラボレーションを促進するツール

Google Workspace for Education

教育機関向けに提供されている無料のクラウド型ツールセットで、設定・管理が容易です。Chromebookをはじめ、スマートフォン、タブレット、PCなど、さまざまな端末で同一の環境が利用できます。

- Google Classroom:課題の作成・配布・採点をデジタル化し、「オンライン教室」として機能します。遠隔授業にも対応。

- Google Meet:セキュリティ性の高いビデオ会議ツールで、授業や学校行事の配信に活用可能。

- Google ドライブ:オンラインでのデータ保存・共有が可能で、自動保存機能によりデータの消失を防ぎます。

- Google ドキュメント / スプレッドシート / スライド:複数人での同時編集が可能で、協働作業や授業資料の作成に適しています。

- Google フォーム:簡単にアンケートや小テストを作成でき、生徒の理解度の把握や授業改善に役立ちます。

- Google Jamboard:タッチや手書きで使用できるデジタルホワイトボード。グループワークやディスカッションを活性化します。

主な利点:

- 運用コストの抑制(無料プラン)

- デバイスや場所、時間に制限されず利用可能

- リアルタイムフィードバックにより学習効果を高めやすい

- 常に最新の機能・セキュリティに自動対応

Microsoft Office 365 Education

教育機関向けに無償提供されており、Word、Excel、PowerPoint、OneNote、Microsoft TeamsなどのWeb版が利用可能です。

- OneNote:授業教材の整理や共同編集に適した「デジタルノートブック」

- Microsoft Teams for Education:ビデオ会議、課題、資料共有などを統合し、協働学習を支援

- Word/Excel/PowerPoint:社会で求められるスキル習得を支援

主な利点:

- Office製品に慣れた教員・生徒が多く、学習コストが少ない

2.2 授業支援に特化したツール

- ロイロノート・スクール:授業、教員間の連絡、アンケート、テストなど幅広く活用可能。生徒の思考・表現力を育て、進捗管理も容易。

- Kahoot!:クイズ形式で楽しく学べるゲーム型学習ツール。

- Canva:掲示物や配布資料、イラストの作成に適したデザインツール。

- NHK for School:多様な教科で使える教育動画を提供。予習・復習にも活用可能。

- Kocri:プロジェクター連携で図形や写真を黒板に投写、デジタル板書を支援。

- ClassPad.net:辞書、ノート、授業支援、数学ツールが統合された学習アプリ。

- Clica:アンケートやクイズ機能を備え、リアルタイムの反応を収集可能。

2.3 個別学習および特別支援教育ツール

- Scratch:視覚的にプログラミングが学べる子ども向けアプリ。

- 教育版 レゴ®マインドストーム® EV3:ロボットを動かす体験型プログラミングツール。

- Progate:多くの言語に対応し、スライドとコードで実践的に学習可能。

- Springin’:文字を使わずに直感的にプログラミング。作品の売買機能あり。

- しゃべる教科書:教科書の読み上げ機能があり、ディスレクシアなどの支援に有効。

2.4 外国籍児童生徒および保護者支援ツール

- DeepL:高精度の翻訳機能により、資料の翻訳や多言語対応に有効。

- Google翻訳:簡単な会話やコミュニケーションに便利。

- スクリレ / コドモン:保護者との連絡、出欠管理、配布物のペーパーレス化に貢献。

2.5 校務効率化ツール

- T Schedule:時間割をiPadで簡単に管理。Googleカレンダーと連携可能。

- ChatGPT:学級通信の作成やアイデア出しなど、生成AIによる文書作成支援。

- Documents:PDFや画像の保存に対応。Apple製品以外とも連携可能。

- Notta:音声の文字起こしと要約が可能。研修や会議録の作成に便利。

- オンラインホワイトボード:リアルタイム共同編集が可能で、環境にやさしく多目的に活用可能(例:Miro、GitMind、Zoomホワイトボードなど)。

3. オンライン授業ツールの選定ポイント

3.1 基本および付加機能

- 基本機能:ビデオ通話、チャット、録画、画面共有、資料共有など。

- 付加機能:

- コミュニケーション支援:アバター、グループワーク、個別通話など

- 管理・共有機能:テスト・出席・課題管理、手書き入力対応など

- 通信環境支援:音声・映像の同期、通信最適化機能など

3.2 目的別のツール選定

- 個別フォロー重視:FAMcampus、educast、CaLabo Online、Pholly

- 音声・映像重視:VQScollabo、Lesson-Link

- モチベーション向上重視:Live!アンケート(投票・クイズ機能)

- 既存ツールの活用:Zoom、Google Classroom、Microsoft Teamsなどの教育版

3.3 比較の観点

- 参加人数(少人数~大規模講義)

- コラボレーションのしやすさ(グループワーク等)

- 学習進捗の把握機能(理解度分析・個別支援)

アプリ・ツール10選

1. Kahoot!(カフート)

概要:ゲーム感覚で学習を進められるクイズ形式のツールです。オリジナルの問題を作成できるほか、世界中のユーザーが作成した問題にもチャレンジできます。

おすすめポイント:生徒が楽しみながら取り組めるため、授業の導入や簡単なテストに最適です。生徒自身にクイズ問題を作らせることで、主体的な学びにもつながります。

2. Google Classroom(グーグル クラスルーム)

概要:オンライン上の教室として機能し、課題の作成・配布・採点・フィードバックまでを一括して管理できます。YouTube動画の投稿やお知らせ配信にも対応しており、自宅にいる生徒とも円滑にコミュニケーションがとれます。Google Workspace for Educationに含まれ、インストール不要で多様な端末からアクセス可能です。

おすすめポイント:リアルタイムで効率的なやり取りが可能で、ペーパーレス化も実現。ワンタッチでGoogle Meetを起動でき、遠隔授業にもスムーズに対応できます。小学校1年生から幅広い学年で活用可能です。

3. Google スライド(グーグル スライド)

概要:オンラインでのプレゼンテーション作成に特化したツールで、豊富なテーマやフォント、動画・音声の挿入機能を備えています。

おすすめポイント:複数人での同時編集が可能なため、グループでの協働作業に最適です。生徒のアイデアを視覚的に整理・発表するツールとして活用でき、授業資料や板書のデジタル化にも便利です。

4. Google フォーム(グーグル フォーム)

概要:アンケートや小テストの作成・集計が簡単に行えるツールです。AIによる自動集計でグラフ化され、スプレッドシートとの連携も可能です。

おすすめポイント:授業後のアンケートなどを通じて、生徒の理解度を把握したり、次の授業改善に活かしたりできます。「深い学び」を支援するツールとして有効です。

5. ロイロノート・スクール(LoiLoNote School)

概要:授業支援から教員間の連絡、アンケート、テストまで、幅広い用途に対応する多機能アプリです。思考ツールを使って考えをまとめたり、インターネット上の情報を活用したりできます。

おすすめポイント:生徒の意見や考えを提出箱に集約し、共有・比較することで、他者の意見を取り入れた思考の深化が促されます。教員は提出物を一覧で確認でき、評価や進捗確認がしやすくなります。

6. Canva(キャンバ)

概要:掲示物や配布資料、ロゴ、イラストなど、幅広いデザイン作業に対応したツールです。おしゃれで多彩なフォントやテンプレートが豊富に揃っています。

おすすめポイント:学級通信や教室掲示などのビジュアル制作に活用でき、ホワイトボード機能も備えているため、ブレーンストーミングやプランニングにも最適です。共同編集にも対応しています。

7. NHK for School(NHK フォー スクール)

概要:あらゆる教科に対応した教育動画が揃っており、授業中はもちろん、隙間時間や静かに過ごす時間の活用にも適しています。

おすすめポイント:図工や体育などの実技系教科の指導補助や、復習・補習にも活用可能です。小学校低学年向けから高校の専門分野まで、信頼性の高い良質なコンテンツが多数用意されています。

8. Progate(プロゲート)

概要:子ども向けプログラミング学習アプリの中でも特に評価が高く、豊富な言語に対応しています。イラスト中心のスライドと実際のコード入力を組み合わせた、実践的な学習が特徴です。

おすすめポイント:キャラクターとの会話形式でゲーム感覚の学習が可能です。学習を進めるごとにレベルアップする仕組みがあり、楽しくスキルを習得できます。プログラミングを効率的に学びたい生徒におすすめです。

9. Google Jamboard(グーグル ジャムボード)

概要:タッチや手書き操作に対応したデジタルホワイトボードで、付箋機能、画像挿入、図形描画、テキスト入力など多様な機能を備えています。

おすすめポイント:複数人で同時に1つの画面を操作しながら、ディスカッションやグループワークが可能です。Google ドライブと連携し、スマホやタブレット、PCなど様々な端末で利用できます。

10. Springin’(スプリンギン)

概要:文字を使わずにプログラミングができる子ども向けアプリで、指を使って絵を描き、タッチ操作だけで作品を作ることができます。ゲームや絵本、パズルなどの制作が可能です。

おすすめポイント:5歳以上の子どもでも直感的に扱える設計で、アイコンや用語にもわかりやすいガイドが用意されています。作成した作品はアプリ内で売買でき、マーケット感覚も学ぶことができます。

4. まとめ

ICT教育の推進は、教員の業務効率化、多様な学習スタイルへの対応、生徒の学習意欲向上、そして未来を切り拓く力の育成において欠かせません。Google Workspace for EducationやMicrosoft Office 365 Educationのような統合型プラットフォームから、特定の課題解決に特化したアプリケーションまで、さまざまなツールが存在しています。

これらを効果的に活用するには、各学校が抱える課題や教育目標に応じた適切なツールを選定し、情報セキュリティを確保した上で運用していくことが求められます。今後、オンライン授業の普及や校務のデジタルトランスフォーメーション(DX)の進展に伴い、ICTツールは教育現場の変革を支える中核的な役割を果たし続けるでしょう。