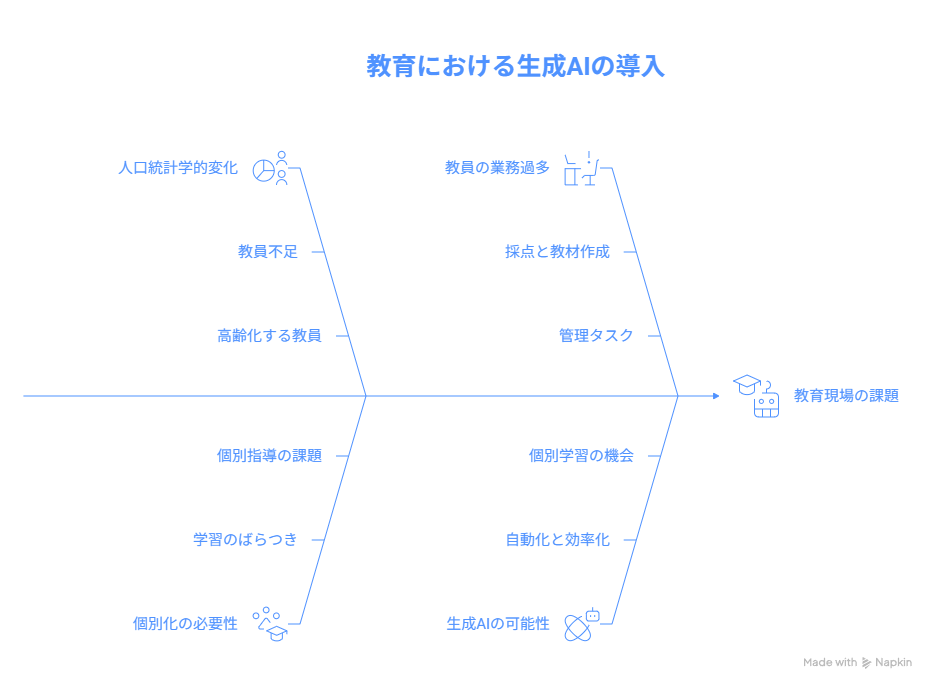

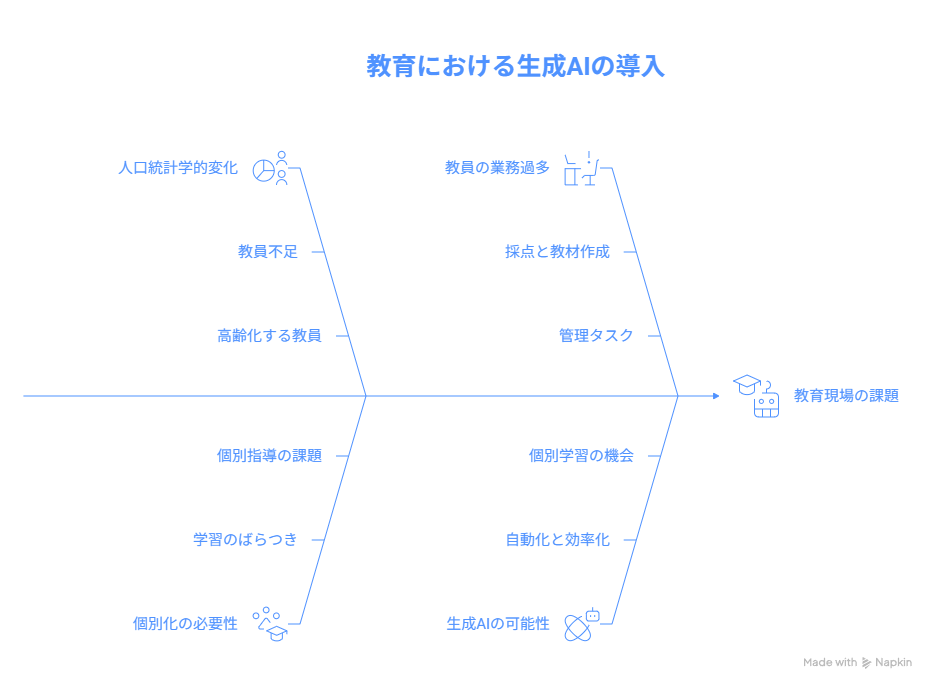

1. 導入の背景と教育現場が抱える課題

近年、生成AIの著しい進化により、教育現場への導入が急速に進んでいます。これは、従来の教育が抱えていたさまざまな課題に対して、解決の糸口を提示できる可能性があるためです。

主な課題:

- 少子高齢化と教員不足

子どもの数が減少し、高齢の教員が増加する一方で、若手教員の確保が困難となっています。その結果、教員一人あたりの業務負担が重くなっています。

- 個別最適化の必要性

生徒一人ひとりの個性や能力、学習進度に応じた指導を行うことが難しく、教育の質のばらつきが課題となっています。

- 教員の多忙化

授業以外にも、採点・教材作成・保護者対応などの業務が多く、生徒と向き合う時間を十分に確保することが困難になっています。

- 生成AIによる解決の可能性

生成AIは、採点や教材作成などの業務を自動化・支援することで教員の負担を軽減できます。また、生徒一人ひとりの学習状況を分析し、個別最適化された学びを提供することも可能です。これにより、教員は「人にしかできない仕事」に集中でき、生徒も自分に合った方法で効果的に学ぶことができます。

2. 生成AIの概要と教育現場での利点

生成AIとは

生成AIとは、既存のデータをもとに新しいコンテンツ(文章、画像、音楽など)を自動で生成する人工知能の一種です。主な種類には以下のようなものがあります:

- 文章生成AI(例:ChatGPT, Claude, Gemini)

- 画像生成AI(例:Midjourney, Stable Diffusion, DALL·E 2)

- 動画生成AI(例:Runway, Sora, Pika)

- 音楽生成AI(例:Suno, Udio)

教育現場における主な4つのメリット:

- 個別最適化された学習の提供

生徒の理解度や関心、学習進度に応じて、問題の難易度や解説の仕方を調整できます。つまずいているポイントに絞った問題や解説の自動生成も可能です。

- 教員の業務負担の軽減

テストの自動採点、教材作成、質問応答(チャットボット)、保護者への連絡文作成など、さまざまな業務を効率化します。

- 学習データの客観的評価

どの問題でつまずいたか、どの解説を何度読んだか、学習にかけた時間など、詳細なデータを収集・分析し、指導に役立てることができます。

- 生徒の関心・意欲の向上

VR/ARやゲーミフィケーションを取り入れた学習体験により、興味関心を引き出し、学びに対するモチベーションを高めます。

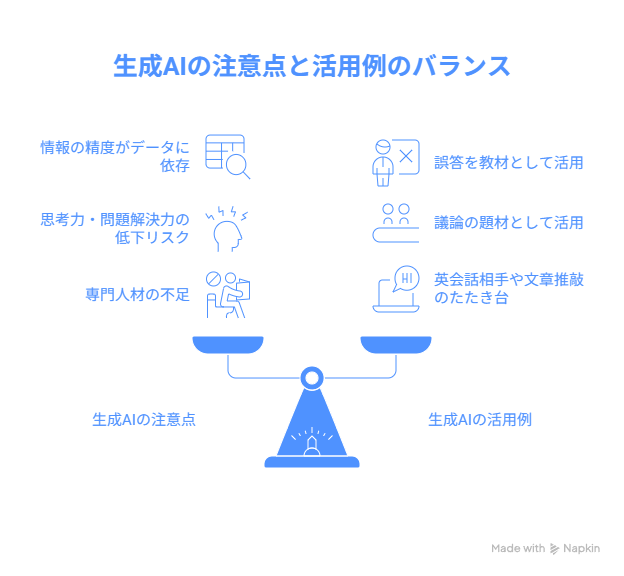

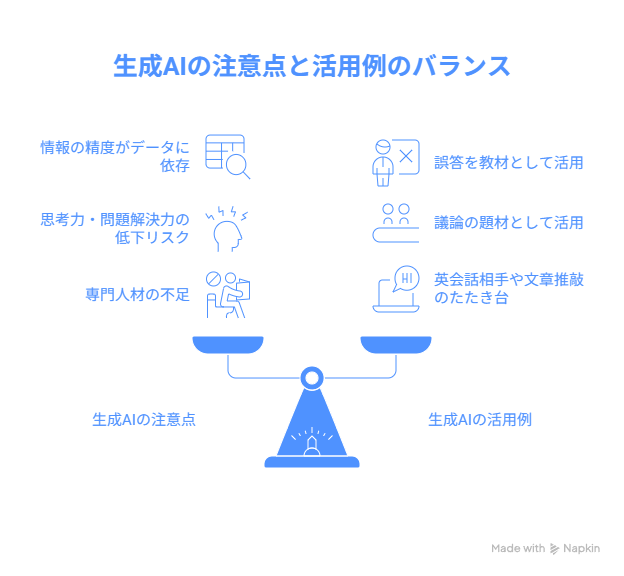

3. 生成AI活用における課題と注意点

生成AIは非常に有用なツールですが、活用には注意も必要です。

主な3つの注意点:

- 情報の精度がデータに依存

生成AIの出力内容は学習データの質と量に大きく左右されます。不十分なデータや偏りがある場合、誤った情報が生成される恐れがあります。また、個人情報保護にも十分に配慮する必要があります。

- 思考力・問題解決力の低下リスク

安易な依存は、教員や生徒の主体的な思考や問題解決能力を弱める可能性があります。あくまで補助ツールとして活用し、自ら考える力を養うことが重要です。

- 専門人材の不足

効果的に生成AIを活用するには一定の知識やスキルが必要ですが、それを持つ人材が不足しています。教員研修や外部人材との連携、AI教育の充実が求められます。

文部科学省による判断基準

文部科学省は、生成AIの利用に関して「学習指導要領に示された資質・能力の育成を妨げないか」「教育活動の目的を達成する上で有効か」を判断基準としています。

- 不適切な利用例

感性や独創性を求められる場面での安易な使用、自由利用が情報モラル教育を受けていない段階で行われる場合、生成物をそのまま成果物として提出するなど。

- 活用が考えられる例

誤答を教材として活用する、議論の題材とする、英会話相手や文章推敲のたたき台とするなど。

4. 具体的な活用事例

日本の教育現場では、文部科学省指定のパイロット校を中心に、生成AIやEdTechツールの導入と活用が進んでいます。

生成AI活用事例(「AIの教育現場での活用事例15選!」より)

- 札幌市立中央小学校(初等教育)

AI導入前に指導プログラムを実施し、俳句の創作支援や画像生成を使った物語制作、学級運営のシミュレーション、説明文の要約支援などを実践。「みんなで生成AIコース」も活用しています。

- 札幌市立発寒東小学校(初等教育)

「Pepper for Education」を導入し、対話型の授業実践を行っています。

- 金剛沢小学校・西多賀中学校(初等・中等教育)

生成AIを使った学びの場面について、児童・生徒同士でディスカッションを行い、活用の意義や課題を探究しました。

- 岩沼市立岩沼北中学校(中等教育)

生成AIを使って議論やまとめに足りない視点を補ったり、定期考査問題の作成、プログラミング指導、アンケートデータの分析など、多様な活用がなされています。

- 山形県立酒田光陵高等学校(高等教育)

校内のAI環境整備を進めるとともに、教員研修を実施し、実践的なAI活用スキルの習得を図っています。

- 福島県立郡山東高等学校(高等教育)

英検対策指導に生成AIを取り入れ、効率的な学習支援を行っています。

EdTechツール「Springin’ Classroom」の活用事例(「EDT00083_2022report.pdf」などより)

Springin’ Classroomは、文字を使わず、絵や写真、音を組み合わせたデジタル作品を直感的に制作できるプログラミングツールです。以下のような事例があります:

- 福岡市立横手小学校(外国語)

「ふるさとメニューを注文しよう」をテーマに、メニュー表や注文のやり取りを作成し、音声付きフラッシュカードを用いて数字の発音練習を実施。

- 福岡市立弥生小学校(外国語)

「5年生が楽しめる英語アニメを作ろう」をテーマに、アニメーション制作やセリフの録音を行い、オリジナル英語アニメを完成。

- 福岡市立南福岡特別支援学校(イベント)

「アドベントカレンダーをつくろう」をテーマに、生徒や教員が描いたアイテムを一つの作品にまとめ、クリスマスイベントで活用。肢体不自由な児童生徒も参加しやすい環境を実現しました。

- 福岡市立堤丘小学校(社会科・総合学習)

修学旅行のまとめをSpringin’ Classroomで作成し、伝わりやすく興味を引くプレゼンテーションを重視した発表を実施。

- 九州文化学園小学校(保健体育ほか)

「表現リズム」をテーマに、教科横断型の授業を展開。Springin’を使って動きを視覚化し、深い学びにつなげました。

- 城南学園小学校(総合学習)

「学力向上アプリ開発!」として、下級生向けの学習アプリを制作。プロジェクト型学習により、企画から発表までの一連の工程を体験し、創造力・探究心・協働性を育てました。

- その他活用例

国語では物語の理解支援、図書を使った「たしざん」作品の制作、発表会の招待状作成などに活用されています。教師は「ワクワクする入り口」を用意するだけで、子どもたちが主体的に学び合う環境が生まれています。

- 兵庫県立兵庫高等学校(クリエイター体験授業)

神戸電鉄の協賛による「駅の5分で人を笑顔にさせる体験づくり」をテーマに、ターゲット設定・ペルソナ設計を学びながら、直感的にゲーム作品を制作・公開しました。

5. 教員の業務効率化とAIツールの活用

AIツールは、教員の授業準備や校務の効率化に大きな可能性を秘めています。

具体的な活用例

- NotebookLM(Google製)

文書をアップロードするだけで、要約、説明、質問応答が自動生成され、資料整理や教材研究の効率が格段に向上します。

- 教科別活用事例

国語では物語の比較分析や読解指導、質問の自動生成。社会では資料分析や地理情報の活用、複数資料の統合。算数では教科書比較やテスト分析、理科では科学論文の要約、実験手順書の作成補助などに役立てられています。

- ChatGPTの活用例

授業や学級経営では、レクリエーションのアイデア出しや指導案の作成(各コマごとの詳細、板書案含む)、ホームルームの運営アイデアなどに使われています。

- 校務での利用

保護者向けの案内文や英語の小テスト作成、メッセージカード作成などの定型的業務が効率化。アンケートの集計や分析にも活用され、教員間の討議がスムーズになるという報告もあります。

- その他業務支援

文章の要約、構成整理、情報収集、例文作成、英文翻訳、文書添削など幅広い用途に対応しています。

導入時の課題と対策

- 教員のAIリテラシーの向上

AIの特性・リスク(情報の正確性、著作権、個人情報保護)を理解するための研修が不可欠です。

- セキュアな環境整備

個人情報の漏洩を防ぐため、文部科学省は令和5年度補正予算で、セキュアな校務環境での実証研究を推進しています。

- 事例共有と授業案の提供

教員がスムーズにAIを導入できるよう、具体的な活用事例や授業案の提供、教員間の情報共有が重要です。

- 教員の業務負担軽減

AIの導入により、教員は定型作業から解放され、生徒との対話や個性の育成といった高付加価値な業務により多くの時間を割くことができるようになります。

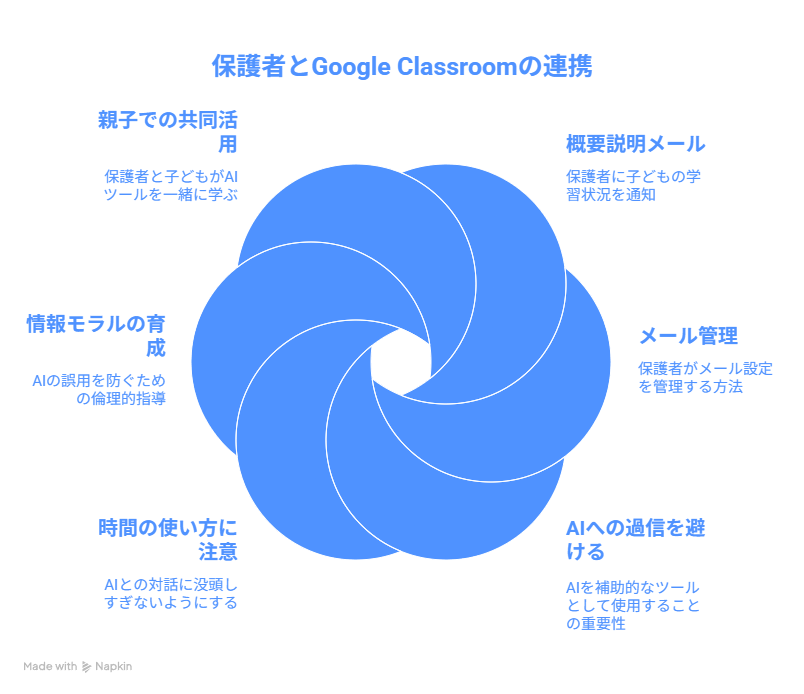

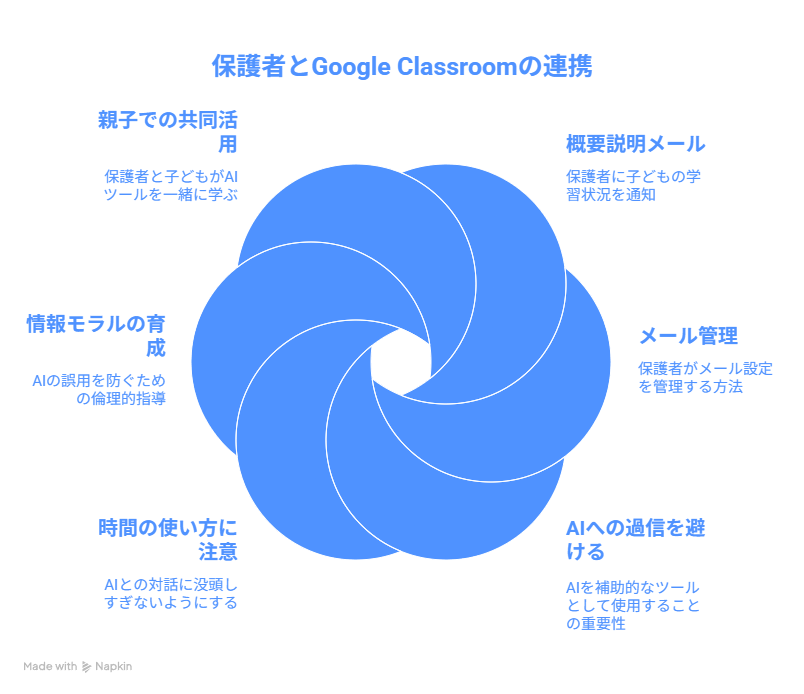

6. 保護者との連携とGoogle Classroomの活用

Google Classroomでは、保護者が子どもの学習状況を把握できるよう、概要説明メールが送信されます。

メールに含まれる情報:

- 未提出の課題

- 締切が近い課題

- 教師からの最新の投稿(お知らせ・課題・質問など)

※Edu Plus SKUを利用している場合、保護者は子どもの「授業」ページのプレビューも可能です。

メールの受け取りと管理方法:

- 教師または管理者からの招待メールに承認することで利用可能

- Googleアカウントが必要で、送信頻度やタイムゾーンの設定変更、登録解除も可能

- お子様がGoogle Workspaceアカウントを利用していることが前提

保護者が注意すべきポイント:

- AIへの過信を避ける

子どもの学習をAIに全面的に任せず、あくまで補助的なツールとして利用することが大切です。

- 時間の使い方に注意

AIとの対話に没頭しすぎると、非効率な学習やコミュニケーション能力の低下につながる恐れがあります。

- 正しい情報モラルの育成

AIの誤用・悪用を防ぐため、家庭でも正しい使い方を教え、情報モラルの指導を行うことが重要です。

- 親子での共同活用

保護者も子どもと一緒にAIツールを使い、その特徴やメリット・デメリットを理解する姿勢が求められます。

ABOUT ME

大学・大学院では教育や技術について学び、小学校教諭免許に加えて、中学校(技術)および高等学校(情報・工業)の専修免許も取得しました。

「知ることの入り口」に立つ児童たちに、わかりやすく伝えることに大きなやりがいを感じ、現在は小学校の教員として日々子どもたちと向き合っています。またこの場では、日々の教育現場で役立っている業務効率化や時短の工夫、ちょっとした小技に加えて、趣味でもあるガジェットについての話題も交えながら、さまざまな情報をまとめていきたいと考えています。