子どものスマホ・ゲームとの正しい距離感とは?依存を未然に防ぐ声かけ&環境作り

あーーースマホおうちに忘れちゃった

かおる先生それ多いですね(笑)

そうなんですよ、今年度で2回目です。でも、これって私はスマホ依存ではないってことですよね!

私がスマホ依存とでも言いたいのでしょうか。

決済関係、連絡、仕事などこれに頼っているのは認めますが、自制はできていますよ、大切なのはルール作りと徹底です。

冗談だったのに、こんなに早口で……

失礼しました。

まぁ、近年スマホ依存は社会問題にもなっています。この問題について少しお話ししましょう。

近年、小学校でのタブレット導入やスマートフォンの低年齢化により、子どもたちのデジタルデバイスに触れる機会は格段に増えました。それに伴い、「ゲームや動画ばかり見ていて大丈夫かな?」「もしかして、うちの子、ゲーム依存…?」といった不安の声をよく耳にします。

- 「取り上げると暴れるんです…」

- 「寝る直前まで触っていて、朝起きられない」

- 「前は好きだった習い事に興味を示さなくなった」

このようなお悩みを抱えているママさん、パパさんも少なくないのではないでしょうか。

ゲーム依存は、単なる「遊びすぎ」ではありません。2019年には世界保健機関(WHO)によって「ゲーム障害(ゲーム依存)」が国際疾病分類(ICD)に認定され、心身の健康や社会生活に明確な問題が生じ、自らの意思でやめるのが難しい状態は「病気」とされています。

今回は、小学校教員の視点から、子どものスマホ・ゲーム依存の「影」の部分に焦点を当て、その兆候、影響、そしてご家庭でできる具体的な対策と、学校・医療機関との連携の重要性について、分かりやすくお伝えします。

「ゲーム依存」とは?子どもの行動に見られる兆候と背景

ゲーム依存(ゲーム障害)は、楽しさや快感を求める行動を繰り返すうちに、その行動をコントロールできなくなり、心身の健康や社会生活に悪影響を及ぼす「行動嗜癖」の一種です。

以下の兆候に当てはまる場合、注意が必要です。

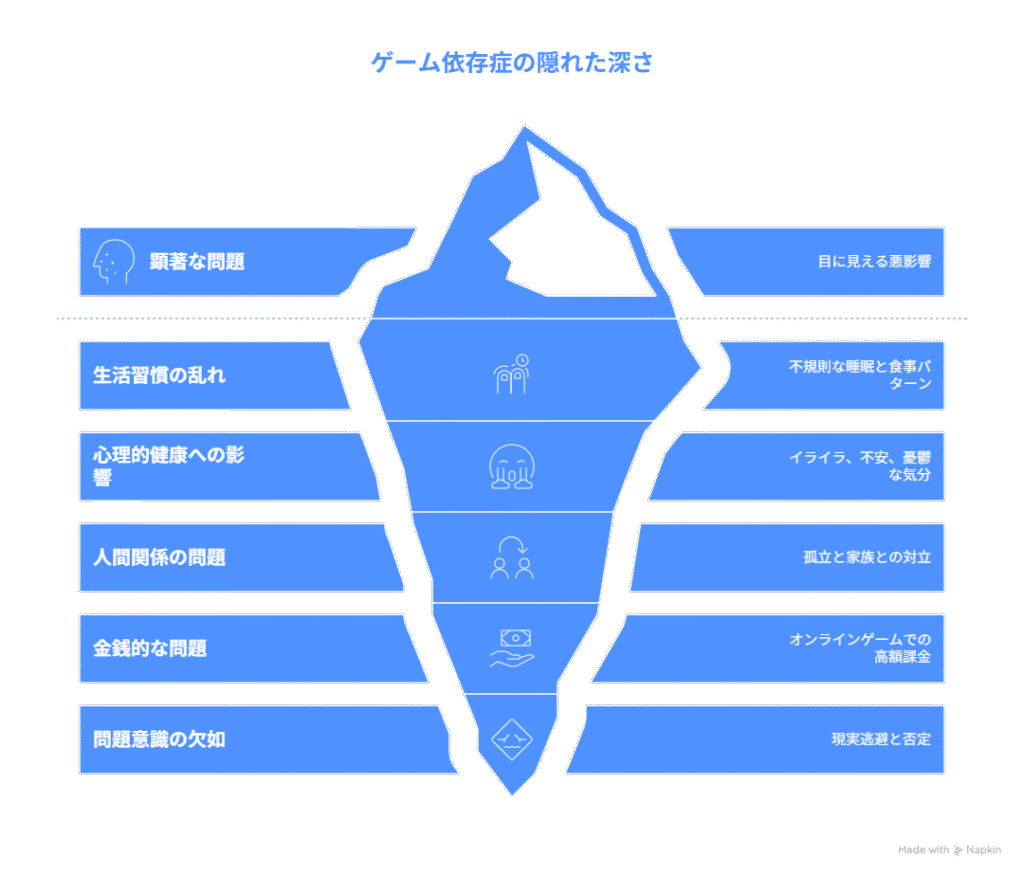

- 生活習慣の著しい乱れ: 昼夜逆転、睡眠不足、食事の不規則化。学業成績の低下、遅刻・欠席の増加。

- 心理的・身体的健康への悪影響: イライラ、怒りっぽさ、無気力、憂鬱な気分、不安などの精神症状。視力低下、体重変化、筋力・体力低下。思考力、記憶力、コミュニケーション能力の低下の可能性。

- 人間関係と家族内での問題: 現実世界での友人関係が希薄化、孤立。家族との会話が減り、ゲームを注意されると暴言や暴力に発展する。

- 金銭的な問題: オンラインゲームでの高額課金、家族のクレジットカード無断使用など。

- 問題意識の欠如と現実逃避: 本人に問題意識が低く、「いつでもやめられる」と思い込んだり、現実のストレスや悩みをゲームに逃避したりする傾向。

【ゲーム依存の背景:3つの要因が複雑に絡み合う】

ゲーム依存は、決して「意志が弱いから」なるものではありません。以下の複数の要因が複雑に絡み合って生じると考えられています。

- ネット・ゲーム要因: 無料で気軽に遊べる、常にアップデートされる、多様な人と繋がりチームプレイができる、イベントやガチャなど中毒性を高める要素が多い(特にオンラインでの共同対戦プレイは終わりがないため、子どもには断ち切ることが難しい)。

- 個人要因: 競争好き、熱中しやすい性格、流行に敏感、常に誰かと繋がっていたいといった性格傾向。現実の生活が楽しくない、人間関係に悩みを抱えている、自分に自信がない、ストレスを抱えているなどの心理的背景。ADHDや自閉スペクトラム症(ASD)、うつ病、不安障害などの発達障害や精神疾患を併存しているケースも多く見られます。

- 環境要因: 家族が忙しく一人で過ごす時間が多い、親や兄弟も頻繁にネット・ゲームをしている、友達が同じゲームをしている、家庭での会話が少ない、遊べる場所がないなど。

家庭で実践!安心・安全なスマホ・ゲーム利用のためのルールとコツ

子どもの健全な成長を促し、依存のリスクを減らすために、家庭ではどのような管理戦略を講じれば良いのでしょうか?

1. 親と子で一緒に「明確なルール」を作る

保護者が一方的に決めるのではなく、子どもの意見も尊重し、話し合いながら、現実的で守りやすいルールを具体的に設定することが最も重要です。

- 具体的な使用時間と場所:

- 「1日〇分まで(休業日は〇分まで)」と具体的に上限時間を決める(例:香川県の「さぬきっ子の約束」では、1日60分が目安)。

- 「宿題が終わってから」「夜〇時以降は使わない」「寝る〇分前にはやめる」など、時間帯も明確に。

- 「リビングなど共有スペースで使う」「寝室には持ち込まない」など、使う場所も限定しましょう。

- タイマーやアプリの活用、デバイスの**「スクリーンタイム」**機能やペアレンタルコントロール機能で、ルールを可視化し、管理をサポートします。

- 守れなかった時のルール: 事前に「ルールを破ったら、次は〇分減らす」など、具体的なペナルティも決めておきましょう。

- 親自身が手本となる: 保護者自身が食事中にスマホをいじったり、ゲームを長時間したりする姿は、子どもに悪影響を与えます。親もルールを守る姿勢を見せましょう。

- フィルタリングサービスやペアレンタルコントロール: 有害サイトのブロック、使用時間・時間帯制限、ゲームの年齢制限、課金管理などが可能です。積極的に活用しましょう。

2. 「デジタルリテラシー」を育む

- 「使いすぎないリテラシー」: 時間設定などのルールを意識させ、自己管理能力を育むことが重要です。

- 「安全に使うリテラシー」: 犯罪被害やトラブル回避のために、フィルタリングの活用や、インターネット上の情報が必ずしも正しいとは限らないことを教える必要があります。

- 個人情報の扱い: 安易に個人情報(名前、学校名、顔写真など)を公開しない、見知らぬ人とのオンライン上でのやり取りは禁止する、といった情報モラルの指導も不可欠です。

3. 「心の状態」に寄り添ったコミュニケーション

ゲームに依存している子どもは、「時間を減らした方が良いのは分かっているが、続けたい」といった両価的な思考や、「いつでも止められる」という否認、「友達との約束だから」といった合理化の心理状態にあることが多いです。

- 信頼関係の構築と傾聴: 頭ごなしに否定せず、子どもの正直な気持ちや、ゲームの楽しさも理解しようとする姿勢が大切です。

- ポジティブコミュニケーション: 望ましい行動を具体的に褒め、子どもの自己肯定感を高めましょう。

- 「私を主語にする」: 「あなたはゲームばかりで困る」ではなく、「あなたが夜遅くまでゲームをしていると、体調が心配で私も眠れなくなってしまう」のように、自分の気持ちを穏やかに伝えましょう。

- 「正したい反射」の封印: 子どもの反論に対して自分の考えを押し付けず、子どもが自分で矛盾に気づけるよう導きましょう。説得や脅しは逆効果です。

- 動機づけ面接の考え方を取り入れる:

- 開かれた質問: 「ゲームのどんなところが楽しいの?」「もしゲーム以外の時間がもっと増えたら、何をしたい?」など、自由に話せる質問で深掘りします。

- 是認: 子どもの努力や価値を認め、肯定的に評価します。

- 聞き返し: 相手の言葉や感情を正確に聞き返し、共感を示します。

- 要約: 話を整理して提示し、子どもが全体像を把握し、さらに深く考えることを促します。

- 矛盾の拡大: 子どもの現在の行動と、個人的に重要な目標や価値(例:「元気な体でいたい」「友達と仲良くしたい」)との間に食い違いがあることを、本人が気づきやすいように示します。

4. 「現実世界」での代替活動を促す

- ゲーム以外の趣味や関心事を見つけ、スポーツ、習い事、ボランティア活動など、現実世界での活動や人間関係を充実させることで、ゲームへの没頭を減らすことができます。

- 「できる」体験の積み重ねが、子どもの自信と自己肯定感を育み、ゲーム以外の活動への意欲を高めます。

困ったら、まずは「学校」や「専門機関」へ相談を!

家庭だけで子どものスマホ・ゲーム依存の問題を抱え込む必要は全くありません。特に以下のような場合は、すぐに専門機関への相談を検討しましょう。

- デバイスを取り上げられた際の極端なイライラや落ち込み、暴言・暴力。

- 学業や生活に明確な支障が出ている(遅刻・欠席の増加、昼夜逆転など)。

- 以前の活動への興味を完全に失っている。

- 高額課金など、金銭的なトラブルが発生している。

- 発達障害や精神疾患が背景にある可能性が疑われる。

【各機関の役割と連携の重要性】

ゲーム依存は複雑な問題であり、単一の機関では解決が難しいことがほとんどです。家庭、学校、医療機関、相談機関などが連携し、「統一戦線」を張ることで、子どもへの支援をより効果的に進めることができます。

- 学校(先生): 子どもの言動の変化(授業中の居眠り、イライラなど)に気づき、家庭と連携して初期対応を行います。より専門的な支援が必要な場合は、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーと連携し、外部機関へつなぎます。

- 医療機関: 精神科やインターネット依存専門外来で、正確な診断と専門的な治療を提供します。カウンセリング、認知行動療法、SST(社会生活技能訓練)などが有効です。状況によっては入院治療も検討されます。

- 相談機関・社会福祉機関: 精神保健福祉センター、保健所、児童相談所、民間の相談機関は、初期相談を受け付け、多機関連携の中核となります。金銭トラブルについては消費生活センターが支援します。

- サポーターのセルフケア: 保護者自身もストレスを抱えやすいため、自身の心身の健康を保つこと、そして行き詰まった際には孤立せず、他のサポーターや専門機関に相談することが重要です。

まとめ:親が見守り、共に学び、未来へ繋ぐ

子どものスマホ・ゲーム依存への対策は、一夜にして解決するものではありません。しかし、親が主体的に関わり、子どもと共に「デジタルと賢く付き合う力」を育んでいくことで、必ず良い方向へ向かうことができます。

- 親子で明確なルールを作り、一貫して守る。

- 子どもの気持ちに寄り添い、コミュニケーションを深める。

- 現実世界での多様な体験を促す。

- 困ったら、学校や専門機関と連携し、一人で抱え込まない。

子どもたちがゲームの利点を享受しつつ、健全な心と体で未来を生きる力を育めるよう、私たち大人も学び続け、協力し合っていきましょう。

多少私個人の思想が入っていますが、相談とルール作りについては何事にも言える対策です。まずは一緒に遊ぶだけでも解決することもあると思いますので、対話をしていきましょう。

さて、仕事にもかかわらず、スマホを忘れた方とどうすれば忘れ物が減るか対話を始めましょう。

げ、ゆとり先生今日もタブレット貸してください。