【教育現場で注目】先生の頼れるAIアシスタント「Canva AI」の使い方と可能性

「学級通信、もっと見やすくしたいけど時間がない…」 「掲示物、もっと子どもの目を引くデザインにしたいな…」 「プログラミング教育って言われても、コードが書けない…」

デザインや資料作成、そして新しい教育への対応に頭を悩ませていませんか?

実は、そんな先生方の悩みを一気に解決してくれる、心強い味方がいます。それが、Canva AIです。

Canvaは、誰でも簡単におしゃれなデザインが作れる無料のグラフィックデザインツール。この記事では、Canva AIが日本の教育現場にどのような変化をもたらし、先生の業務効率化と子どもたちの学習意欲向上にどう貢献するのかを、具体的な活用術とともに詳しく解説します。

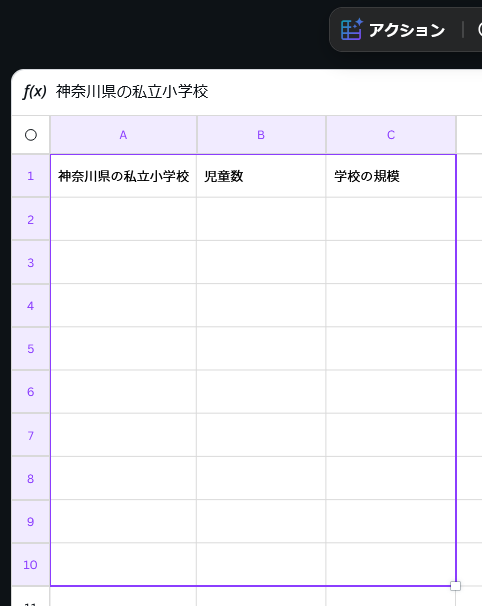

1. Canva AIが提供する多様な機能:教育関係者の業務効率化と創造性への貢献

Canva AIは、教育関係者の業務効率化と創造性の向上に大きく貢献します。ここでは、その多様な機能を具体的な活用例とともにご紹介します。

業務効率化への貢献

Canva AIは、授業準備や校務にかかる時間を大幅に短縮します。

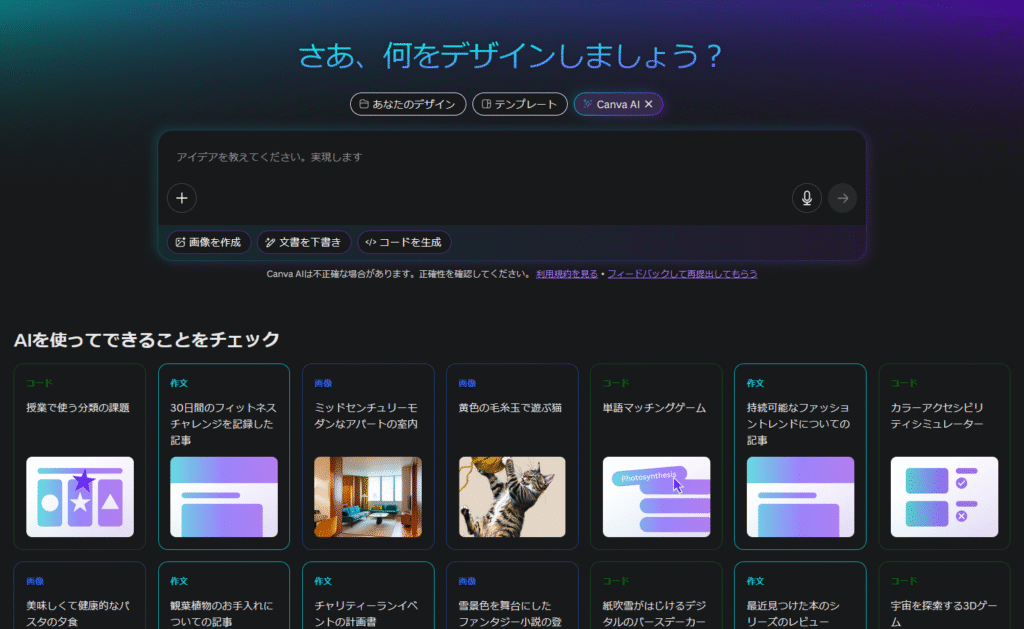

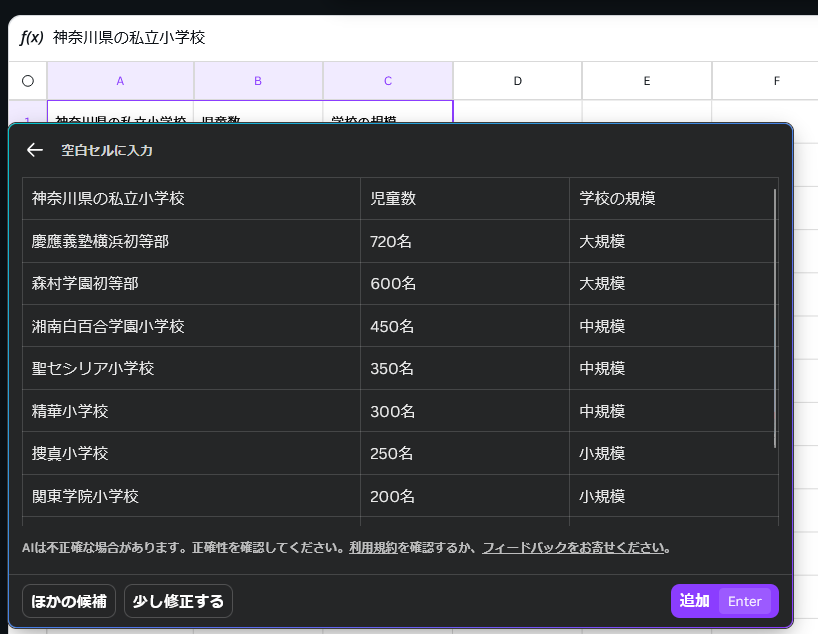

- Canvaシート(表計算機能):

- 2025年4月に追加されたCanvaシートは、従来の表計算機能に加え、AIを活用してさまざまな表を瞬時に作成できます。

- 例えば、都道府県のデータ表や、教科書の語句・英単語の意味や例文の一覧表などをAIで生成し、教材作成の手間を大幅に削減できます。

- 面白い機能「空白のセルに入力」: 項目を作成し、適当な範囲を指定してアクションの中にある「空白のセルに入力」を押すと、AIが自動でセル内に情報を入力してくれます。

- マジック作文(文章生成AI):

- キーワードや文章トーンを入力するだけで、AIがブログ記事の導入文やSNS投稿の文案、プレゼン資料の要約など、多岐にわたる文章を自動生成します。ライティングの下準備にかかる時間を大幅に短縮し、アイデアの幅を広げます。

- AI画像生成・動画生成:

- 「マジック生成」やGoogleの動画生成AI「Veo3」との連携により、テキストプロンプトから画像や動画を生成できます。

- 視覚的に魅力的な教材や資料を簡単に作成し、生徒の意欲を引き出すことができます。

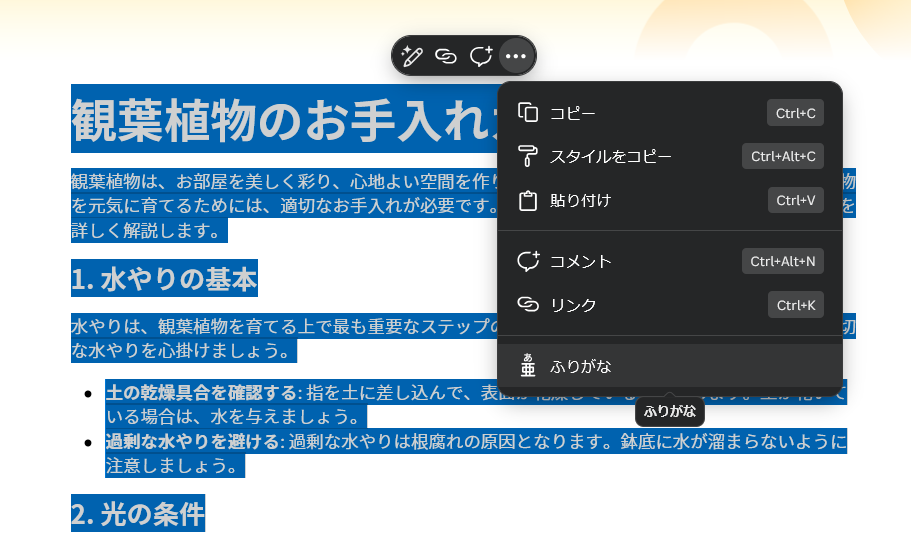

- ふりがな自動付与機能:

- 日本語教育において、テキストボックスを選択するだけで一括でふりがなを自動付与する機能があり、教材のアクセシビリティを高めます。

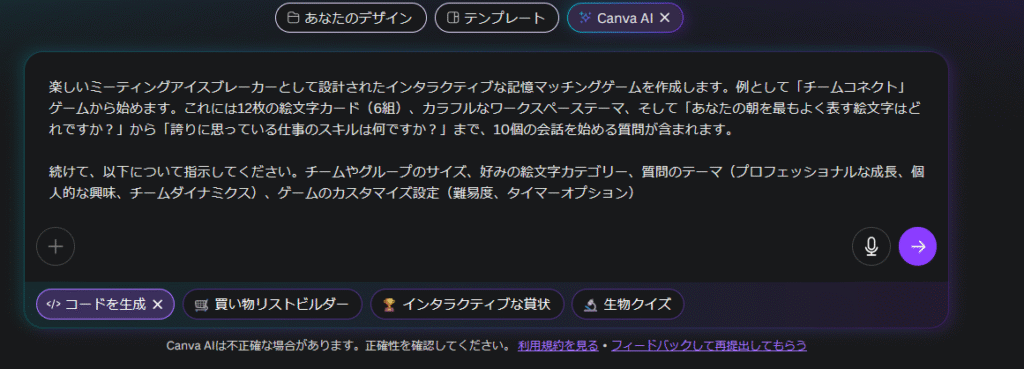

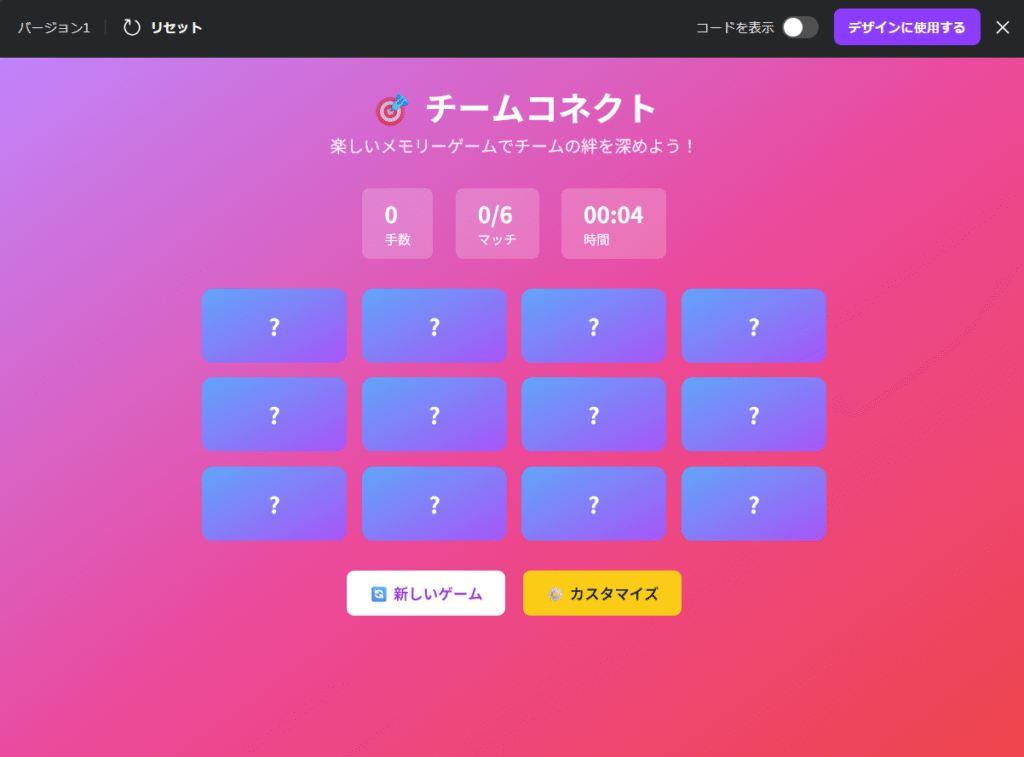

Canvaコードで授業が変わる!プログラミング不要の教材作成術

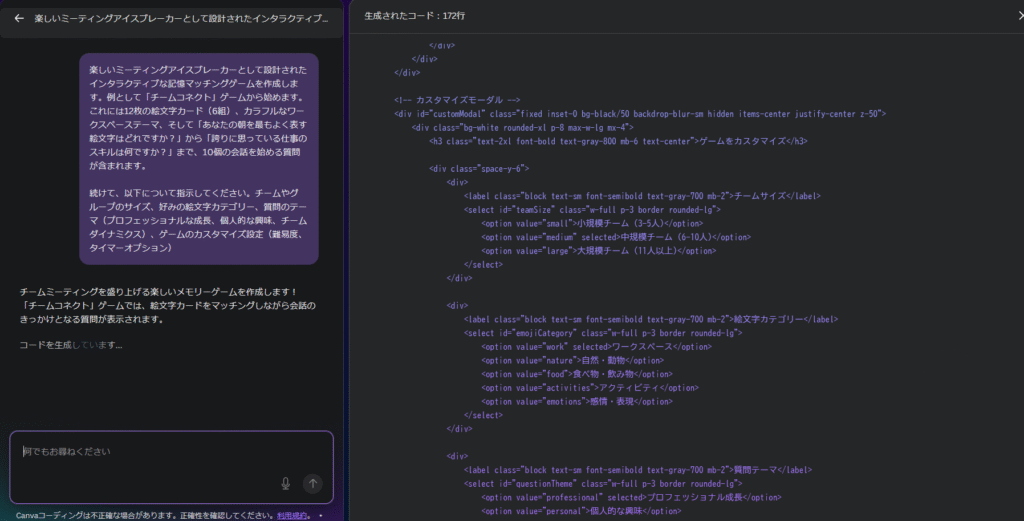

Canva Codeは、プログラミングの知識がなくても、チャット形式で指示を出すだけで、インタラクティブな学習コンテンツやアプリを簡単に作成できる機能です。これにより、従来のコンテンツ作成に比べて、大幅な時間と労力を削減できます。

授業で使えるコンテンツの例

- ひらがなキーボード: ひらがなの文字入力と操作ボタンを備えた、言語学習に役立つキーボードコンテンツ。

- ヒグマ遭遇シミュレーター: 森の中でヒグマに遭遇した際の行動を選択し、結果を学ぶシミュレーションコンテンツ。

- 動きを表す言葉: 言葉と動きを組み合わせた、フラッシュカードのような学習アプリ。

- てんびん実験アプリ: おもりの数や位置を変えて、てこの原理を学ぶシミュレーション。

- 買い物リストビルダー: 人数に応じて材料の量を自動調整し、購入したものをチェックできるリスト。

- 単語マッチングゲーム: 楽しく学習できる、インタラクティブなゲーム。

- Webサイトの生成: 「青森市の不動産屋のホームページ」といった指示で、レスポンシブ対応のWebサイトを生成できます。

Canvaの著作権フリー素材を組み合わせることで、見た目にも分かりやすく魅力的な教材を短時間で制作できるのが大きな利点です。

創造性への貢献

Canva AIは、先生だけでなく生徒の学習体験も豊かにします。

- 技術的ハードルの低減と「共創」の促進:

- 「Canva Code」は、AIが自動でコードを生成するため、プログラミング知識が全くない教員や生徒でも、クイズや診断、計算ツールなどのインタラクティブな学習コンテンツを直感的に作成できます。

- これにより、「正解を覚える」学びから、AIや仲間と対話しながら新たな価値を創造する協働的・創造的な学びへの転換が促進されます。

- デザイン性の高いオリジナル教材の制作:

- Canvaの多彩なテンプレートやAI機能を組み合わせることで、見た目にも分かりやすく魅力的な教材を誰でも簡単に作ることができます。

- 個別最適化された学習の実現:

- コード生成AIは、個々の学習者に最適な教材の提供を可能にし、地域特性を活かしたオリジナリティ溢れるインタラクティブコンテンツも作成できます。

2. Canva AIの学習データ源と利用上の注意点

Canva AIの活用には多くのメリットがある一方で、いくつかの注意点も指摘されています。

AIの学習データ源

Canva AIは、権利に問題のない素材や許可済みのコンテンツのみを学習に使用していると公表しています。

- 同意を得た公式クリエイターの作品: AI学習への利用を許可した公式クリエイターには対価が支払われ、許可しない選択も可能です。

- ライセンス取得済みの素材: ストックメディア会社などから正規のライセンスを得た素材。

- オープンライセンスのコンテンツ: 公開利用が許可されているコンテンツ。

利用上の注意点

- ファクトチェックの重要性: AIが生成した内容には、ハルシネーション(事実とは異なる誤った内容)が含まれる可能性があるため、必ずファクトチェックを行う必要があります。

- 著作権と責任: AIで生成されたコンテンツの責任は生成したユーザー自身にあります。日本でも「人が工夫を加えた場合に著作物として扱われることがある」とされているため、公開前には必ず自分の目で内容を確認することが重要です。

- データプライバシーと学習データ:

- CanvaのAI機能の一部は、OpenAIやStable Diffusionなど他社が開発したAIモデルを活用しています。AI機能に入力する情報は、AIの学習に使われる可能性があり、これらの外部サービスと共有される場合があることを理解しておくことが重要です。

- ただし、Canva for Educationアカウントを利用しているユーザーのデータは、AIのトレーニングには使用されません。

- 過度な依存とオリジナリティの低下: AIに完全に依存すると、ユーザーの声や自分自身の考えが反映されにくくなる可能性があり、オリジナリティが低下する懸念があります。AIはあくまで下書きやアイデア出しの補助であり、最終的には自身の言葉で校正することが大切です。

3. Canva AIの教育現場での具体的な活用方法

CanvaのAI機能は、日本の教育現場において、授業準備の効率化や独自教材の作成支援、生徒の学習体験の向上など多岐にわたる効果をもたらします。

授業での活用事例

- 共同編集による協働学習:

- ホワイトボード機能を使って、グループやクラスで意見を出し合ったり、同時に編集することで意見を整理したりできます。

- AIによる分類機能を使えば、子どもたちが出した意見をAIがトピック別、カラー別、名前別などで自動的に分類・表示でき、思考の整理を助けます。

- 生徒の創造性と学習意欲の向上:

- 名刺づくりを通じた基本操作の習得: 授業の導入として、まず子どもたちにCanvaで名刺を作成させると、基本操作をスモールステップで学ぶことができます。

- 絵が苦手な子どもの表現支援: 豊富なイラスト素材を活用することで、手書きでは表現できなかったことも、デジタルで表現できるようになります。

- 共同制作活動: 社会科見学のまとめ新聞のように、複数人で分担して、文章作成、写真選び、レイアウトなどを協働で行い、短時間で質の高い制作物を完成させることができます。

4. Canva for Educationの導入と運用の柔軟性

「Canva for Education」は、教育機関向けに特別に提供されるグラフィックデザインツールCanvaのバージョンです。

- 導入と運用の柔軟性:

- 個人申請と組織申請: 教員個人で申請する方法と、学校や自治体で一括申請する方法の2パターンがあり、状況に応じて選択できます。

- 自治体・学校単位での導入のメリット: 「Canva for District」として組織で導入することで、各教員が個別に申請する手間が省け、生徒もすぐに利用できます。また、管理者権限の譲渡やAI機能の利用制限など、より詳細な設定が可能になります。

まとめ

Canva AIは、教員にとっては業務効率化と授業の質向上、子どもたちにとっては創造性と表現力の育成、そして共同的な学びの深化を支援する強力なツールです。

CanvaのAI機能は、日本の教育現場に大きな可能性をもたらしていますが、その利点を最大限に引き出しつつ、潜在的な課題に対処するための理解と慎重な運用が求められています。