【探究学習の本質とは?】日本が出遅れた理由と諸外国の実践から学ぶ授業改革のヒント

「夏休みの間に、授業の準備や教材研究をじっくり進めたい!」 「でも、どんな授業をすれば、子どもたちの好奇心をもっと引き出せるだろう?」

そう考えている先生も多いのではないでしょうか。

近年、文部科学省が推進する「探究学習」は、子どもたちが自ら問いを見つけ、答えを探していく、これからの時代に求められる学びの形として注目されています。しかし、日本における探究学習の導入は、OECD加盟国38か国中、下位10%に位置しており、他国と比較して遅れが見られるのが現状です。

この記事では、なぜ日本で探究学習の導入が遅れているのか、そしてその課題と解決策は何かを、諸外国の事例も交えながら深く掘り下げていきます。夏休みという貴重な時間を活用し、先生自身の探究心を刺激しながら、より良い教育を目指すためのヒントを見つけていきましょう。

「探究学習」って何?なぜ今、世界中で必要とされているのか?

探究学習とは、子どもたちが自ら「問い」を立て、情報を集めて分析し、「答え」を導き出す一連の学習プロセスのことです。これは、知識を「教えられる」のではなく、自ら「獲得する」経験を積むことで、以下のような力を育みます。

- 課題発見・設定能力: 普段の生活や学習の中から、自分で「なぜ?」「どうして?」という疑問を見つける力です。

- 思考力・判断力・表現力: 情報を収集・分析し、論理的に考察し、自分の考えを効果的に伝える力です。

- 情報活用能力・ICTリテラシー: 必要な情報を集め、それを分析し、正しく使う力です。

- 協働力(コラボレーション): 他者と意見を交換し、協力しながら課題解決に取り組む力です。

- 自己管理能力・自律性: 計画を立て、実行し、自己を振り返りながら学びを進める力です。

- 自己肯定感・達成感: 自分で発見し学ぶことの面白さを実感し、自信を深めることができます。

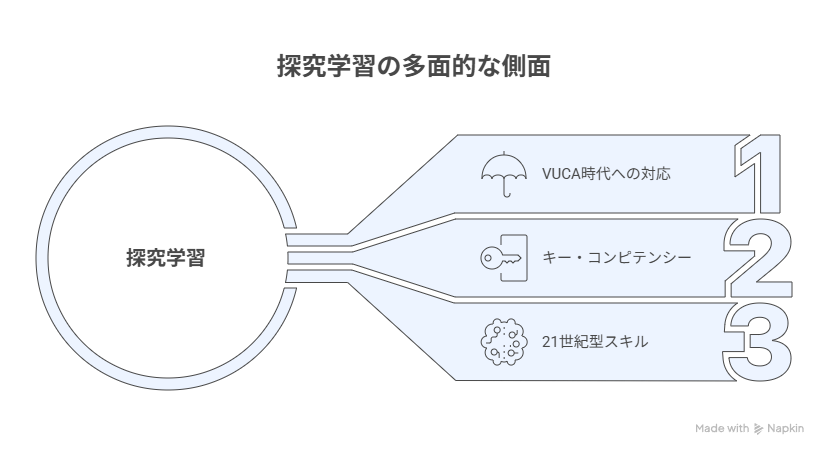

これらの力は、現代社会が「VUCA(変動性・不確実性・複雑性・曖昧性)」と呼ばれる予測不可能な時代であることから、世界中でその育成が求められています。これまでの詰め込み型教育とは異なり、探究学習は、新たな視点で物事を考え、新たな価値を創造する力を育むために不可欠とされています。

世界的に育成が目指されている能力には、OECDが2003年に提唱した「キー・コンピテンシー」や、国際団体「ATC21s」が提唱した「21世紀型スキル」(創造性、批判的思考、コミュニケーション、コラボレーションなど)があります。探究のプロセスは、これらの世界の教育潮流に合致しているのです。

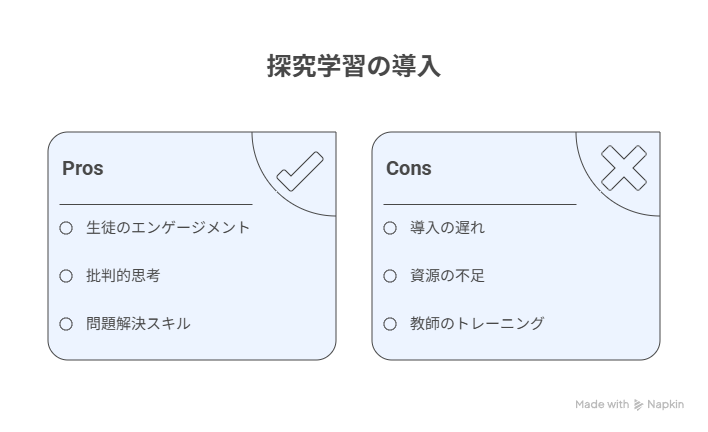

なぜ日本は探究学習の導入が遅れているのか?その課題とデメリット

日本で探究学習の導入が遅れている背景には、いくつかの課題とデメリットが指摘されています。OECD加盟国のPBL(Project Based Learning、日本の探究学習の一形式)導入率を見ると、デンマークやノルウェーなどの北欧諸国、イギリス、カナダは50%を超えて上位に位置している一方で、日本は約30%と加盟国の中で最下位クラスです。

1. 生徒の主体性を引き出すのが難しい

日本の生徒たちは、与えられた問題を解く受動的な学習に慣れており、自ら問題を発見・設定することに不慣れです。また、探究学習が大学受験や進路に直接役立たないと認識されがちで、軽視される傾向があります。

2. 指導・評価が難しい

探究学習は、生徒一人ひとりの学びが多様であるため、教師には生徒の状況に応じた柔軟な対応や専門外の知識が求められ、指導の難易度が高まります。評価においても、生徒の学習状況が多様であるため、画一的な評価が困難です。

3. 指導計画の作成、遂行が難しい

探究学習は教科書通りに進むものではなく、体験学習やグループワーク、調査学習など生徒自身が動きながら時間をかけて理解することが求められます。また、外部連携を行う場合、学校側の都合だけでスケジュールが進まない可能性もあり、計画に柔軟性や可変性を確保する必要があります。

4. 企業や地域連携が困難

探究学習では、学外の専門家、企業、地域のステークホルダー等と連携し、生の声や活きた課題に触れることが重要とされていますが、連携先の探索、協力関係の構築、進捗管理には多くの時間と手間がかかり、現実的に難しい学校が多いのが現状です。

5. 多くの時間を割かなければならない

日本の教員は長時間労働が問題となっており、探究学習に必要な資料収集や計画作成、生徒のレベルに合わせた指導準備は、教員の負担をさらに大きくします。

諸外国の探究学習に学ぶ!日本が直面する課題への解決策

これらの課題に対して、諸外国の事例からヒントを得られる解決策が提案されています。OECD教育局長のアンドレアス・シュライヒャー氏も、教育先進国は探究的学習を優先して行っており、その結果、生徒が主体性や独創性を発揮し、失敗から学ぶ時間的余裕ができていると指摘しています。

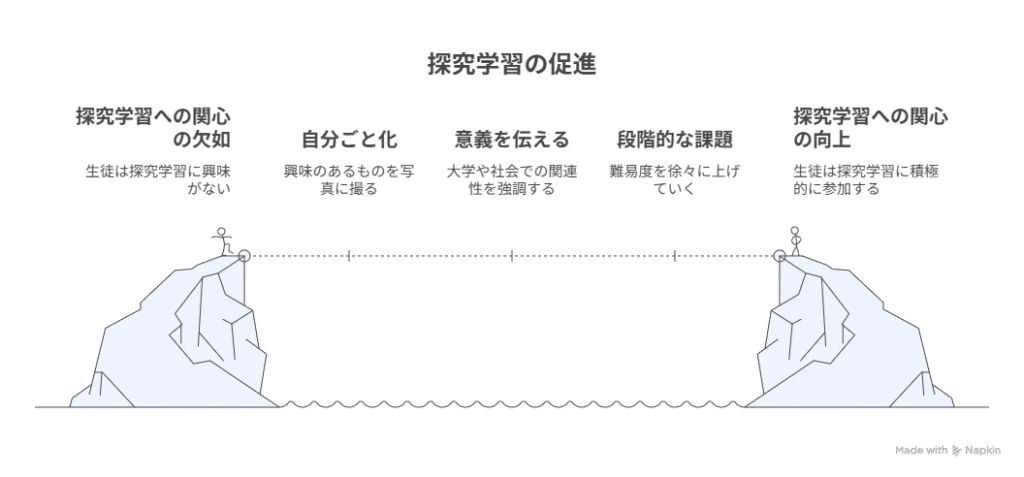

1. 生徒の主体性引き出しへの解決策

- 探究を「自分ごと化」する: 探究の第一人者である市川力氏が提唱する「Feel度Walk」のように、「なんとなく気になったもの」を写真に撮るなど、シンプルな活動から始めます。

- 探究学習の意義を生徒に伝える: 探究的に学ぶ力は、大学や社会に出てから役立つこと、また探究学習の成果が大学入試で評価される機会が増えていることを周知します。

- 学習段階に応じた適切なレベルのテーマや課題を設定する: 例えば、1年生では取り組みやすいテーマを先生が指定し、探究学習の型に慣れさせ、学年が上がるにつれて生徒自身がテーマを設定するよう段階的に進める方法があります。

2. 指導・評価への解決策

- 教師の役割を転換する: 教師は「教える」のではなく、生徒から意見や考えを引き出す「コーチング」や、生徒と同じ目線で対話を重ねる「メンタリング」、探究学習の進行を促す「ファシリテーション」といった役割を担います。

- 探究学習に適した多様な評価方法を取り入れる: 成果物や調査資料を総合的に評価する**「パフォーマンス評価」や、複数の能力・資質を段階的に評価する「ルーブリック評価」が有効です。生徒の学びのプロセスを記録する「ポートフォリオ」や、活動後に振り返りを行う「リフレクション」**も、学びを深く見取る上で重要です。

3. 指導計画作成・遂行への解決策

- 余裕を持った計画を立てる: 生徒がアクティブラーニングの要素に慣れていない場合、予想以上に時間がかかる可能性があるため、現実的な目標を設定し、柔軟性を持たせた計画を立てることが重要です。

- 中長期的な視野を持って計画を立てる: 学年ごとに探究レベルを段階的に深化させるなど、1年や3年といった期間で学習計画を立てます。

4. 企業や地域連携への解決策

- コーディネーターの活用: 外部連携を支援するコーディネーターに依頼することで、連携先の探索や協力関係の構築、進捗管理といった課題を解決できます。

- 既存の教材やオンライン学習サービスを活用する: 経済産業省が主催するSTEAMライブラリーなど、探究学習に利用できる無料の教材を活用することで、教材作成の手間を大幅に削減できます。

世界各国の探究学習:なぜ彼らは成功したのか?

PBL導入率上位の国々や、ユニークな取り組みを行っている学校の背景には、探究学習を推進する強い動機や明確な目的が存在します。

- デンマーク: 1960年代の学生運動や産業界からの要請という、学生と産業界からの「ボトムアップ」の強い要請が背景にあります。1974年に設立されたオールボー大学の「オールボーモデル」は、世界のPBLの見本となっています。

- カナダ: 公教育への不満が増加したことから、1997年に「オンタリオ・カリキュラム」が導入され、課題解決能力やコラボレーション、自律性といった6つの能力の育成を目指しています。

- マレーシア: 2020年までの先進国入りを目指す「ビジョン2020」という国家開発計画があり、政府の戦略による「トップダウン」で、クリティカルシンキングの育成を目的としたPBLが積極的に導入されました。

- アメリカ(ハイテックハイ): 決まった教科書がなく、課題解決型学習が中心です。生徒が環境問題を選び、専門家や地域住民にインタビューし、調査結果を地図にまとめる「Got Maps?」プロジェクトなど、地域に寄り添った探究が進められています。

- シンガポール: 6年間の「ダ・ヴィンチプログラム」という探究プログラムが実施されており、多様な学問領域での調査やイノベーションを起こす能力を伸ばすことを目的としています。

- コロンビア(Gimnasio Los Caobos): 社会課題解決のための探究学習が盛んに行われています。生徒がダウン症の子どもたちに交通ルールを教えるアプリを開発したり、国内の産業にテクノロジーを導入するプログラムなど、国内の課題解決に密接に関わっています。

これらの国々では、探究学習が、教科の枠を超え、子どもたちの生活や社会と密接に結びついた、より実践的な学びとして位置づけられています。

「総合的な学習の時間」との関連性〜日本にも探究の土壌はある〜

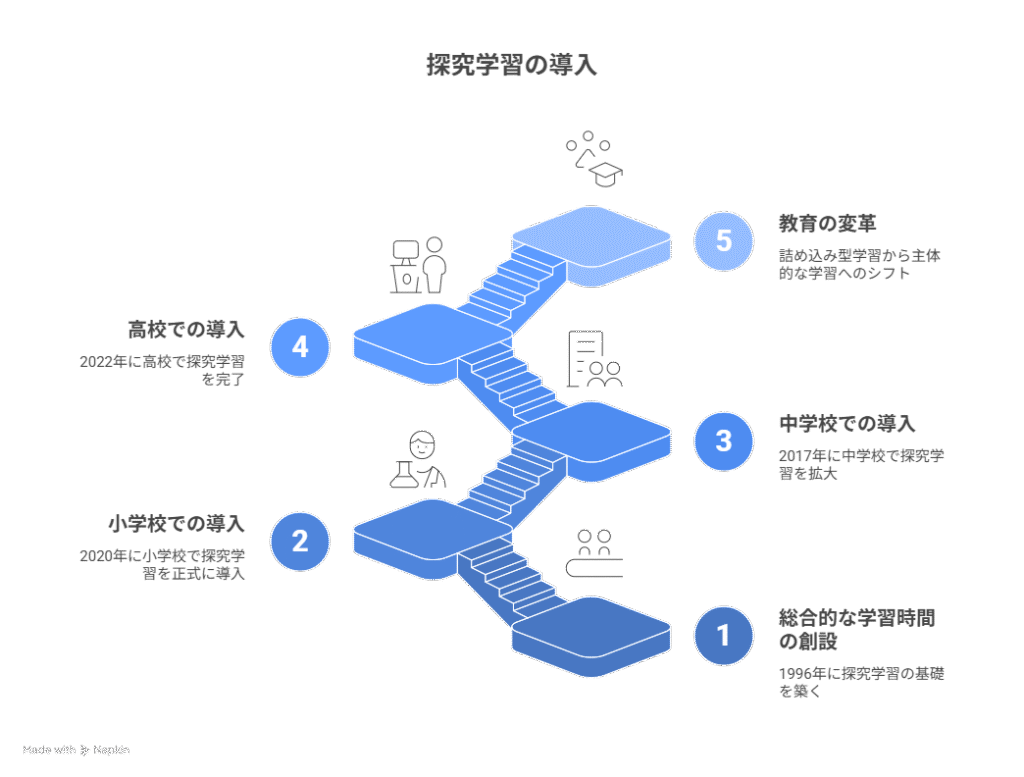

探究学習は、全く新しい学習形態ではありません。日本では、1996年に創設された「総合的な学習の時間」や、アクティブ・ラーニング、さらには学園祭や部活動といった課外活動の中にも探究学習に通じる要素があります。

2020年の学習指導要領改訂により、小学校でも探究学習が本格的に導入され、中学校では2017年から、高等学校では2022年から「総合的な探究の時間」として実施されています。

日本にも探究学習の土壌はありますが、これまでの「詰め込み型・一斉授業」から脱却し、子どもたちの主体性を引き出す教育へとシフトしていくためには、教員の役割転換と、それに伴う評価方法の変革が不可欠です。

まとめ:探究学習は、先生の「学び」から始まる

探究学習は、日本が抱える教育課題を解決し、子どもたちが複雑な現代社会を生き抜くために必要な多角的な能力を育む重要な教育です。探究的な学びは、生徒の学習成果を63%高め(社会科のテストスコアの例)、学習意欲も向上させる効果が報告されています。

夏休みは、この探究学習をどう授業に組み込むか、じっくりと考える絶好の機会です。

- 先生自身が「探究者」となり、自分の「問い」を見つける。

- 諸外国の事例も参考に、指導や評価の「型」を学ぶ。

- 既存の教材やオンラインサービスを活用し、負担を軽減する。

この夏、先生自身が探究学習を体験し、子どもたちと共に学び、成長する楽しさを、改めて感じてみませんか?