【教師必見】教育現場でのAI利用における安全な運用法とは

AIツールは非常に便利で、教育現場においても多くの可能性を秘めています。しかし、その活用には技術的な利便性だけでなく、安全性や倫理的配慮が不可欠です。特に、未成年の児童・生徒を対象とする教育環境においては、慎重な姿勢が求められます。

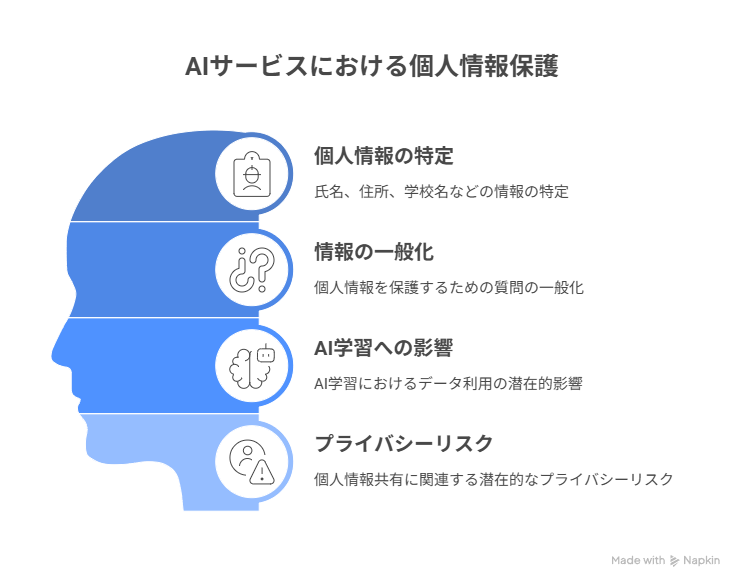

◎ プライバシー保護と個人情報の取り扱い

最も重要な注意点は、個人情報の保護です。多くのAIサービスでは、入力された情報がAIの学習や品質向上に利用される可能性があります。そのため、生徒の氏名や住所、学校名、家庭の事情など、個人が特定される情報をそのまま入力することは厳に避ける必要があります。

実践的な対策としては、情報を一般化して質問することが大切です。

×「田中太郎くんは算数が苦手で…」

○「算数に苦手意識を持つ小学4年生への効果的な指導方法は?」

また、生徒の作品や回答をAIに入力して分析する場合は、事前に保護者と生徒の同意を得ることが望ましいです。さらに、学校としてのプライバシーポリシーと、使用するAIツールの利用規約が矛盾していないか確認することも欠かせません。

◎ 生成内容の信頼性と検証の必要性

AIが出力する情報は、必ずしも正確とは限りません。特に専門的な知識が求められる内容や、最新の時事情報に関しては、誤った情報が含まれる可能性があります。

教育現場でAIを使用する際は、生成された内容をそのまま使用するのではなく、必ず教員が確認・検証し、必要に応じて修正や補足を行うことが必要です。

検証の方法としては、

- 複数の信頼できる情報源との照合

- 専門書籍・学習指導要領との比較

- 同僚教員との内容確認 などが挙げられます。

また、AIは汎用的な回答を出すため、特定の学年・学級の実情に即していない場合もあります。生徒の実態や学習目標に応じた教育的判断を常に行うことが大切です。

◎ 著作権と知的財産権への配慮

AIが生成するコンテンツ(文章、画像、音声など)については、著作権上の取り扱いがまだ明確でない部分もあります。教育現場で安心して活用するためには、以下の点に配慮しましょう。

- 生成物をそのまま公開・配布する際は、「AIによる支援を受けて作成」と明記する

- 既存の著作物と類似する出力があった場合は、その使用を避けるか修正する

- 児童生徒に使用させる際も、「自作であるかのように出さない」ことを指導する

知的財産権への意識は、教師だけでなく生徒にも伝えていく必要があります。

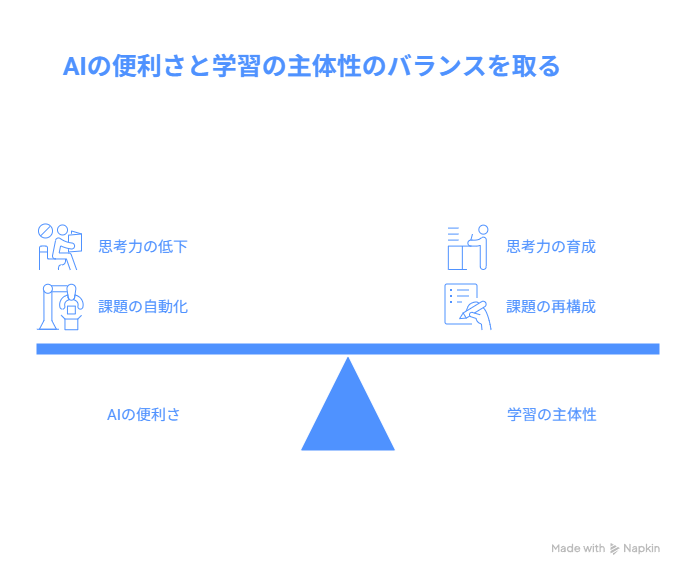

◎ 学習機会への影響と教育的配慮

AIの便利さが、生徒の学びを奪ってしまう可能性もあります。たとえば、宿題や作文をAIに任せてしまえば、一見「できた」ように見えても、本来必要な思考や表現の力が育ちません。

このリスクを防ぐために、AIを「正解を教える道具」としてではなく、「学びを支えるパートナー」として位置づけましょう。

また、

- AI使用が許される課題と、使用不可の課題を明確に分ける

- AIを使って得た内容を、自分なりの言葉で再構成させる

などの工夫によって、生徒自身の学習の主体性を守ることができます。

◎ 技術的制限と障害への対応

AIツールには、技術的な制約が存在します。たとえば、

- インターネット接続の不安定さ

- サービスの一時的停止

- 無料版における回数や機能の制限 などです。

そのため、AIに依存しすぎず、常に「代替案」を準備しておくことが重要です。たとえば、AIを使って教材を用意する予定の日でも、印刷済みの教材や板書案などを併用することで、予期せぬトラブルにも柔軟に対応できます。

◎ 倫理的使用と責任ある活用

AIを教育現場で使う以上、教員自身が倫理的な使い方の模範となることが求められます。たとえば、

- 他人の作品やアイデアをAIで模倣・盗用しない

- 生徒の課題においても、「自分で考えること」の大切さを伝える

といった姿勢が大切です。

さらに、AIの特性や限界についても生徒に正しく伝えましょう。

AIは便利なツールだけれど、人間のように「気持ち」や「道徳心」があるわけではない。

最終的に判断するのは、あくまで人間の責任。

こうした理解を生徒と共有することも、教育者としての大切な役割です。

◎ 学校組織としての取り組み

AIの活用は、教員個人の工夫にとどまらず、学校全体での方針づくりと共有が必要です。具体的には、

- 校内での活用ルールやガイドラインの作成

- 教員間の情報共有・勉強会の実施

- 保護者への説明・理解促進

といった取り組みによって、安全かつ効果的な活用体制を整えることができます。

AIツールの活用には、リスクもありますが、それ以上に教育の可能性を大きく広げる力があります。大切なのは、技術を正しく理解し、教育的な責任を持って使うことです。