【教育DX】生成AIで変わる個別最適化学習と探究学習|未来の教室が目指す姿とは?

生成AIで何でもできすぎて子どもたちとどのように使っていくか……難しい問題です。

そうですね、いっそのこと生成AIに聞いてみましょうか。

そんなことできるんですか?

子どもたちにの疑問を彼らに解決してもらうというのも使い方の一つです。その他にも……

近年、文部科学省が推進する「個別最適化された学び」や、子どもたちが自ら課題を見つけて解決していく「探究学習」という言葉を耳にする機会が増えていますね。これからの時代を生きる子どもたちにとって、知識の詰め込みだけでなく、「自分で考え、学ぶ力」が不可欠だからです。

そんな中、急速に進化を遂げている「生成AI」の登場は、これらの学習スタイルをさらに深く、そして豊かにする可能性を秘めています。

「AIが子どもの勉強を教えてくれるの?」 「探究学習って、AIでどう変わるんだろう?」

今回は、小学校教員の視点から、生成AIがどのように子どもたち一人ひとりの学習進度や興味関心に合わせた学びを実現し、また、探究学習を深化させるのかを、具体的なイメージとともに解説します。AIが描く「未来の教室」を一緒に見ていきましょう。

生成AIが「個別最適化された学び」を実現する未来

「個別最適化された学び」とは、子どもたち一人ひとりの学力や興味、進度に合わせて、最適な学習内容や方法を提供することです。これまでは先生が一人で対応するには限界がありましたが、生成AIがその強力なサポート役となります。

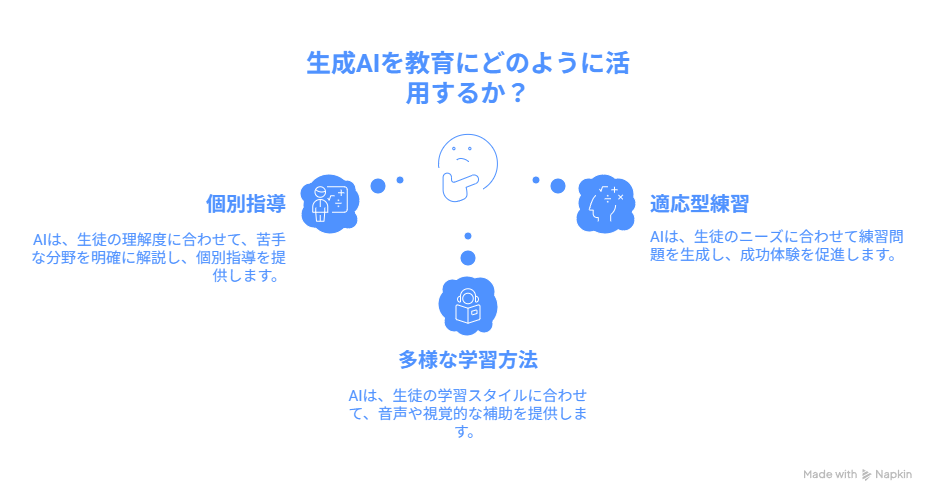

1. AIが子どもの「つまづき」に寄り添う個別学習支援

- 苦手分野の「ピンポイント」解説: 例えば、算数で「分数の割り算」が苦手な子がいたとします。生成AIは、その子の理解度に合わせて、「なぜそうなるのか」を分かりやすい言葉で解説したり、図やアニメーションを提案したりできます。まるで隣にいてくれる個別指導の先生のようです。

- レベルに応じた練習問題の生成: 教科書の練習問題では物足りない子には、さらに発展的な問題を。基本的な問題でつまずいている子には、スモールステップで解ける類似問題を生成し、確実に「できた!」という成功体験を積ませることができます。

- 多様な学び方に対応: 文字を読むのが苦手な子には、解説を音声で読み上げたり、絵や図で視覚的に示したりすることも可能です。子ども一人ひとりの特性に合わせた学び方を提供し、学習へのハードルを下げます。

2. 飽きさせない!興味・関心を刺激する教材の自動生成

子どもたちの「なぜ?」「もっと知りたい!」という探求心を刺激する教材を、生成AIが瞬時に作り出すことができます。

- 物語の続きを生成: 国語の授業で物語を読んだ後、「もし主人公が〇〇だったら、この話はどうなる?」と問いかけると、AIが新しい展開の物語を生成。子どもたちの想像力を掻き立て、多角的な視点から物語を読み解く力を育みます。

- 歴史上の人物との「仮想対話」: 社会科で歴史上の人物について学ぶ際、AIがその人物になりきって、子どもたちの質問に答える仮想対話が可能です。「織田信長は、なぜ天下統一を目指したのですか?」といった問いに対し、AIがその時代の背景を踏まえて答えることで、歴史上の人物がより身近に感じられます。

- 科学実験の予測シミュレーション: 理科の実験を行う前に、「もしこの材料を混ぜたらどうなる?」といった予測をAIにシミュレーションさせ、結果を予想する力を育みます。

生成AIが「探究学習」を深化させる未来

「探究学習」は、子どもたちが自ら問いを立て、情報を収集・分析し、解決策を探っていく学習です。生成AIは、この探究のプロセスを強力に後押しします。

1. 情報収集と分析の強力なアシスタント

- 広範な情報へのアクセス補助: 特定のテーマについて調べたい時、AIがインターネット上の膨大な情報の中から、信頼性の高い情報源や関連性の深い記事を効率的に提示してくれます。

- 情報の要約と整理: 複雑な論文や長い記事も、AIが要点を分かりやすくまとめ、子どもたちが内容を素早く把握できるようサポートします。

- 多角的な視点の提示: 一つの事象に対し、様々な角度からの意見やデータ、異なる文化圏の視点などをAIが提示することで、子どもたちの視野を広げ、批判的思考力を育みます。

2. アイデアの壁打ち相手と表現活動のサポート

- ブレインストーミングの相手: 探究テーマが決まった後、「どんな実験ができるかな?」「どんな人にインタビューしたらいいかな?」といったアイデアを出す際、AIが壁打ち相手となり、様々な視点からアイデアを広げる手助けをします。

- プレゼンテーションの骨子作成: 探究の成果を発表する際、AIが発表の構成案を提案したり、効果的な言葉遣いや表現方法についてアドバイスしたりすることで、子どもたちの表現力を高めます。

- 報告書の下書き作成: 収集した情報や分析結果を基に、AIが報告書の下書きを生成。子どもたちは、その下書きを推敲し、自分の言葉で表現する練習ができます。

「AIが教える」のではなく「AIが学びを支援する」

ここで大切なのは、生成AIは「教える先生」の代わりになるわけではないということです。AIはあくまで、子どもたちの学びを「支援するツール」です。

- AIの限界を理解する: AIは完璧ではありません。生成された情報には誤りが含まれる可能性もあります。子どもたちには、AIの情報を鵜呑みにせず、「本当に合っているかな?」と批判的に考える力を育むことが重要です。

- 「問い」の重要性: AIは何でも答えてくれますが、「何を問うか」は人間である子どもたちの役割です。良い問いを立てる力こそが、AI時代に最も求められる能力となるでしょう。

先生の役割はどう変わる?AI時代に求められる非認知能力

生成AIが学びを支援するようになることで、先生の役割も変化します。

- 知識伝達者から「学びのファシリテーター」へ: 先生は、知識を一方的に教えるだけでなく、子どもたちがAIを使いこなして自ら学びを進めるための「ガイド役」「伴走者」となります。

- AIを「授業デザイン」に活用: 先生自身が生成AIを活用し、授業のアイデア出しや教材作成を効率化することで、子どもたち一人ひとりに深く関わる時間を増やせます。

そして、AI時代に子どもたちに特に育んでほしいのが、「非認知能力」です。

- 批判的思考力: AIが生成した情報を鵜呑みにせず、多角的に検討し、真偽を見極める力。

- 創造性: AIを道具として使いこなし、新しいアイデアを生み出したり、ユニークな表現をしたりする力。

- コミュニケーション能力: AIとの対話だけでなく、人間同士の豊かなコミュニケーションを通じて、共感し、協力し、課題を解決する力。

- 問題解決能力: AIをツールとして活用しながらも、最終的に自分で課題を乗り越える力。

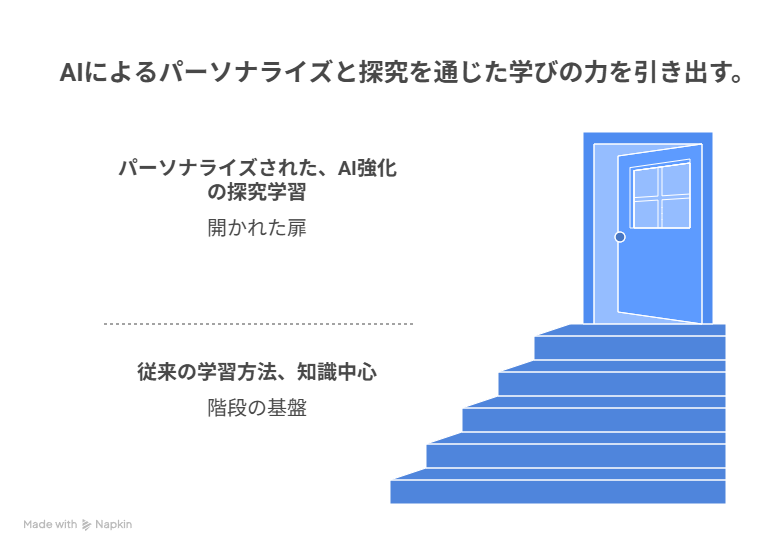

まとめ:生成AIと共に「子ども中心の学び」の扉を開こう

生成AIは、小学校の教室に大きな変革をもたらす可能性を秘めています。

- 個別最適化された学びを深化させ、すべての子どもが「できた!」を実感できる学習環境を創る。

- 探究学習を強力に支援し、子どもたちの「自分で学ぶ力」と「創造性」を育む。

- 先生は、知識伝達から「学びのファシリテーター」へと役割を広げる。

- 子どもたちは、AIを賢く使いこなす「情報リテラシー」と「非認知能力」を育む。

もちろん、AIの導入には慎重な検討と適切なルール作りが不可欠です。しかし、この新しい技術を恐れるのではなく、「どうすれば子どもたちの未来にとって、最も良い学びを提供できるか?」という視点で、生成AIと共に「子ども中心の学び」の扉を開いていきましょう。