現代社会を生き抜くための必須スキル!「情報活用能力」ってなんだろう?

インターネットやスマートフォンが当たり前になった現代社会。私たちは毎日、膨大な量の情報に触れていますよね。そんな中で、ただ情報を消費するだけでなく、「上手に使いこなし、賢く生きる力」がますます重要になっています。これが「情報活用能力」です!

2020年の学習指導要領の改訂により、「情報活用能力」は全ての教科等を通じて育成すべき資質・能力として明記されました。特に、中学校の技術や高校の情報の単元を大きく分けると4つに分類できることを参考に、小学校でもこの4つの分類を意識し、授業に反映させる取り組みが進められています。

この記事では、情報活用能力を4つの柱に分けて、それぞれどんなスキルが必要なのかを、小学生の発達段階に合わせた学習事例を交えながらわかりやすくご紹介します。

現代社会を生き抜くための4つの「情報能力」

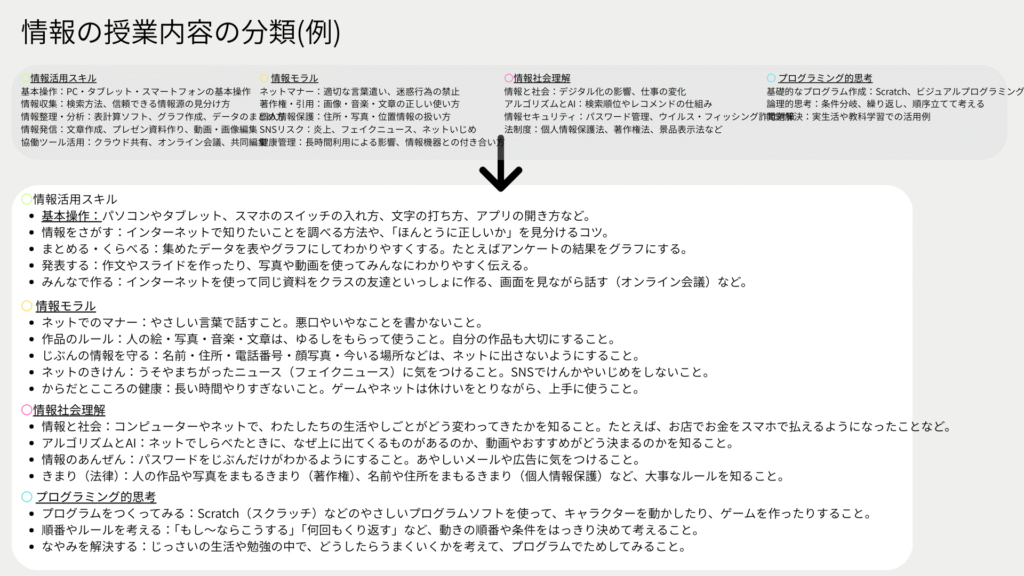

中学校や高校で学ぶ「情報」の科目は、大きく分けて「情報活用スキル」「情報モラル」「情報社会理解」「プログラミング的思考」の4つに分類できます。小学校では、これらの内容をそのまま行ってしまってはただ勉強のタイミングをずらしているだけにすぎず、子どもたちの発達段階に合っていません。

そこで、小学校の特性を考慮し、以下のように学年別に段階的に内容を調整しています。

- 低学年(1~2年生):触れる・遊ぶ・試す

- 中学年(3~4年生):調べる・まとめる

- 高学年(5~6年生):課題解決・発信

この段階的なアプローチによって、子どもたちは無理なく情報活用能力を身につけていくことができます。

1. 情報活用スキル:情報を使いこなす「実践力」

これは、コンピューターやスマホを上手に使う力のことです。

- 基本操作: パソコンやタブレット、スマホのスイッチの入れ方、文字の打ち方、アプリの開き方など、基本的な使い方を学びます。

- 情報をさがす: インターネットで知りたいことを調べる方法を知り、さらに「それが本当に正しいか」を見分けるコツを身につけることが大切です。

- まとめる・くらべる: 集めたデータ(調べたこと)を表やグラフにしてわかりやすくする学習です。例えば、アンケートの結果をグラフにするなどです。

- 発表する: 作文やスライドを作ったり、写真や動画を使ったりして、みんなにわかりやすく伝えるスキルです。

- みんなで作る: インターネットを使って、クラスの友達と一緒(いっしょ)に同じ資料を作ったり、画面を見ながら話したり(オンライン会議)することも含まれます。

授業例:「学校のすてきな場所マップ作り」(1年生)

子どもたちが学校の素敵な場所をタブレットで写真撮影し、その写真に文章を添えて地図を作る授業です。写真撮影と地図作りを連携させて、ICTを「手段」として活用する感覚を育てます。

2. 情報モラル:インターネット社会の「正しい振る舞い方」

これは、インターネットを安全に、気持ちよく使うためのお約束(やくそく)のことです。みんなが気持ちよく、安全にデジタル空間を利用するために欠かせません。

- ネットマナー: インターネット上でも、優しい言葉遣いを心がけ、悪口や嫌なことを書き込まないなど、適切なマナーを守ることが大切です。

- 作品のルール: 人の絵や写真、音楽、文章などを利用する際は、必ず許可を得てから使うこと。そして、自分の作品も大切にすることがルールです。

- じぶんの情報を守る: 名前、住所、電話番号、顔写真、今いる場所などのプライベートな情報を安易にインターネット上に公開しないように気をつけましょう。

- ネットのきけん: 嘘の情報や間違ったニュース(フェイクニュース)に注意し、SNS上での喧嘩やいじめに関わらないようにすることが求められます。

- 健康管理: 長時間インターネットやゲームを利用しすぎると、体や心に影響が出ることがあります。休憩をしっかり取りながら、上手に付き合っていくことが大切です。

授業例:「ネットでやっていいこと・ダメなこと」(1年生)

絵カードを使って「ネットでやっていいこと」「ダメなこと」を分類し、ゲーム形式で楽しく学ぶ活動が効果的です。

3. 情報社会理解:デジタルが変える「社会の仕組み」を知る

これは、コンピューターやインターネットが、わたしたちの生活や社会をどう変えているかを知ることです。

- 情報と社会: コンピューターやインターネットで、わたしたちの生活や仕事がどう変わってきたかを知ります。例えば、お店でお金をスマホで払えるようになったことなどです。

- アルゴリズムとAI: インターネットで何かを調べたときに、なぜ特定の情報が上位に表示されるのか、動画のおすすめがどのように決まるのかを知ることで、情報との付き合い方が変わります。

- 情報セキュリティ: 自分のパスワードを他人に知られないように管理したり、怪しいメールや広告に騙されないように注意するなど、デジタル空間での安全を守るための知識です。

- きまり(法律): 人の作品や写真を守る「著作権法」や、名前や住所などの個人情報を守る「個人情報保護法」など、大切なルールを知っておく必要があります。

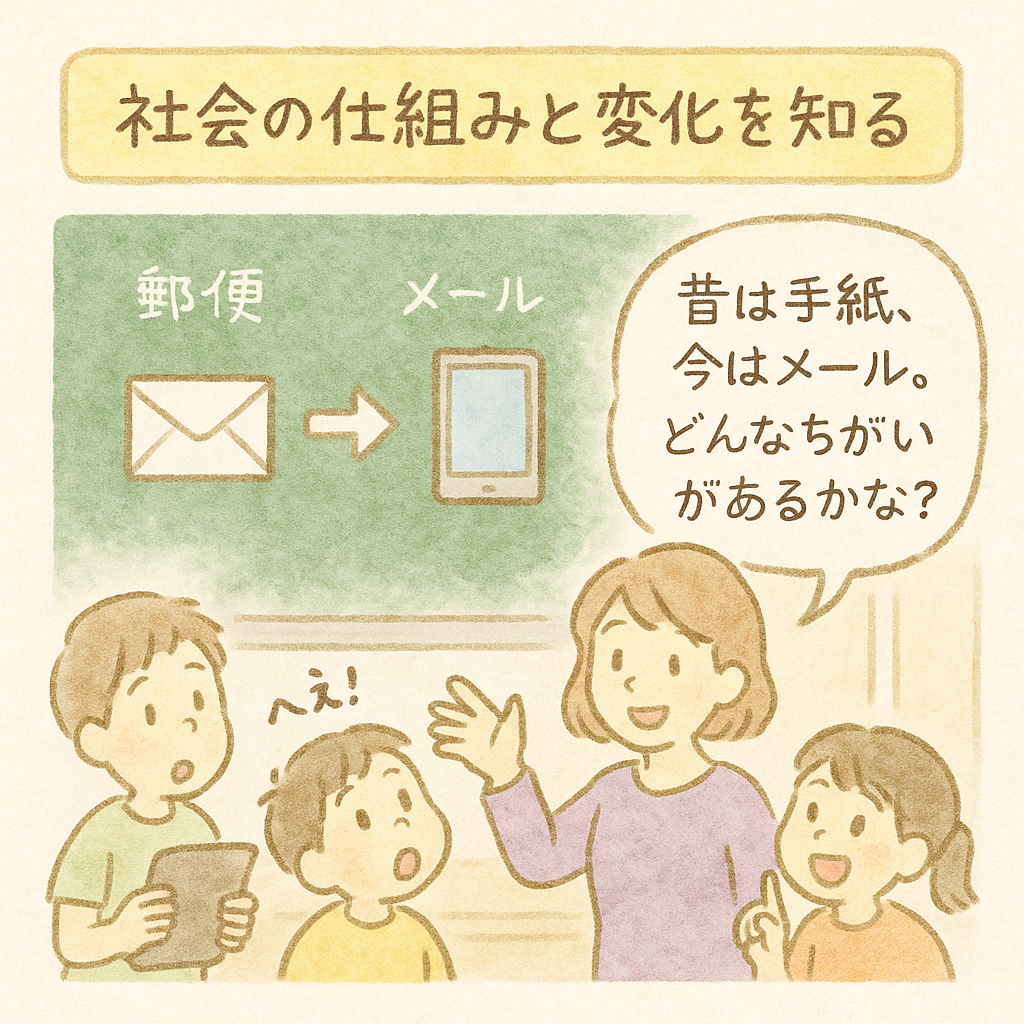

授業例:「郵便とメールのちがい」(2年生)

手紙とメールの体験を比較しながら、情報伝達の多様性や、それぞれのメリット・デメリットを学びます。

4. プログラミング的思考:問題を解決する「論理的な考え方」

これは、コンピューターのように、物事を順序立てて考え、問題を解決する力です。プログラミングの知識だけでなく、日常生活にも役立つ思考力です。

- プログラムをつくってみる: 「Scratch(スクラッチ)」のような簡単なプログラミングソフトを使って、キャラクターを動かしたり、ゲームを作ったりする体験を通じて、プログラミングの基礎を学ぶことができます。

- 論理的思考: 「もし〜ならこうする」「何回も繰り返す」といったように、動きの順番や条件をはっきり決めて考える力です。これは、日常生活の問題解決にも応用できます。

授業例:「ロボットに指示を出そう」(2年生)

「WeDo(LEGO)」などの教材を使い、ロボットを動かすプログラミングを体験することで、順序立てて考える思考力を養います。

まとめ:情報教育は“全教科横断”で進化する

情報活用能力は、国語や算数といった枠を超えて、全ての学びに関係する“共通スキル”です。これらの能力は、以下のように学年ごとに発達段階に応じたテーマで育成されています。

| 学年 | 情報分類 | 探究テーマ例 | 関連教科 |

| 1年 | 情報活用スキル | 学校のすてきな場所マップ作り | 国語・生活 |

| 情報モラル | ネットでやっていいこと・ダメなこと | 道徳 | |

| 情報社会理解 | 郵便とメールのちがい | 総合・国語 | |

| プログラミング的思考 | ロボットに指示を出そう | 算数・図工 | |

| 2年 | 情報活用スキル | タブレットで紹介カードを作る | 国語・図工 |

| 情報モラル | 著作権について考える | 道徳・国語 | |

| 情報社会理解 | ネットニュースの見方 | 社会・国語 | |

| プログラミング的思考 | WeDoで動くものづくり | 図工・算数 |

これらのテーマは、ICT活用を特別なものとせず、日々の学びに自然に取り入れる視点を与えてくれます。

これからの授業づくりにおいては、

- 児童主体の活動設計

- 興味関心に基づく探究の導入

- 教科との有機的な統合

がより一層重要になってくるでしょう。「タブレットはあるけど、どう使えばいいかわからない…」という先生も、ぜひこの情報教育の分類表を参考にして、小さな一歩を踏み出してみてください。情報教育は、“特別なこと”ではなく、“あたりまえ”の学びの一部になりつつあります。