【家庭×学校の連携】学習が苦手な子を伸ばす支援ステップ|親と先生ができること

「うちの子、宿題にすごく時間がかかるんです…」 「特定の教科だけ、なぜか嫌がってしまって…」 「学校ではできていても、家だと全然勉強しない…」

このように、お子さんが学習に苦手意識を持っている、あるいは「もしかして、つまずいているのかな?」と感じる保護者の方は少なくありません。

学習への苦手意識は、子どもにとって自信を失う大きな原因となりかねません。しかし、ご安心ください。大切なのは、家庭と学校がバラバラに対応するのではなく、「一体となってチカラを合わせる」ことです。

この記事では、学習が苦手な子どもを応援し、学びの楽しさを育むための具体的なアプローチ方法を、家庭と学校、双方の視点からステップ形式で解説します。ぜひ、今日からできることから取り組んでみませんか?

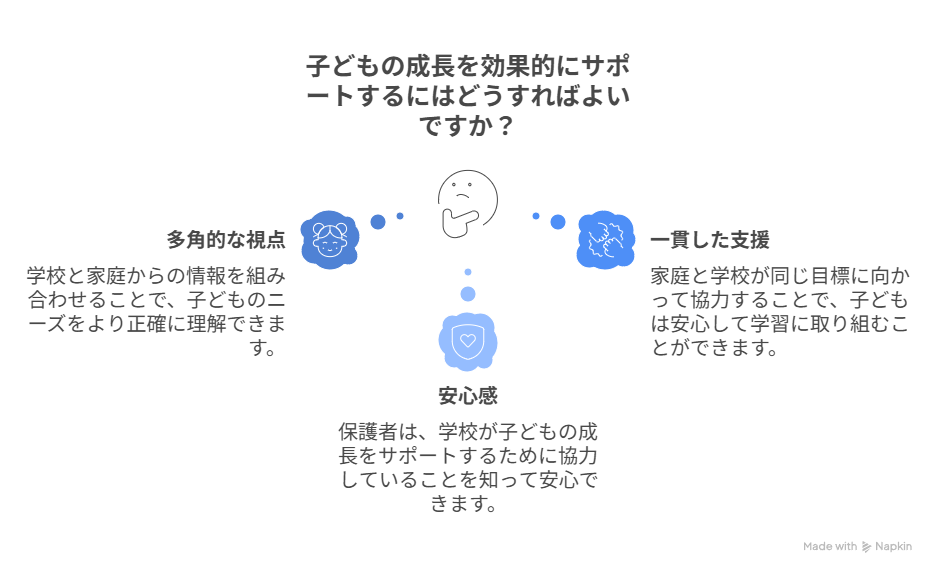

なぜ「家庭と学校の連携」が重要なのか?

子どもたちは、学校と家庭という二つの大きな場所で生活し、成長しています。学習におけるつまずきや苦手意識は、そのどちらか一方の問題だけで起こることは稀です。

- 多角的な視点での把握: 学校で見る子どもの姿と、家庭で見る姿は異なります。両方からの情報があることで、子どもの本当のつまずきポイントや、得意なこと・苦手なことの背景をより正確に理解できます。

- 一貫した支援: 家庭と学校が同じ目標に向かって、一貫した声かけや支援を行うことで、子どもは安心して学習に取り組むことができます。

- 「一人じゃない」安心感: 保護者の方が一人で悩みを抱え込む必要はありません。学校の先生も、子どもの成長のために一緒に考え、サポートする味方です。

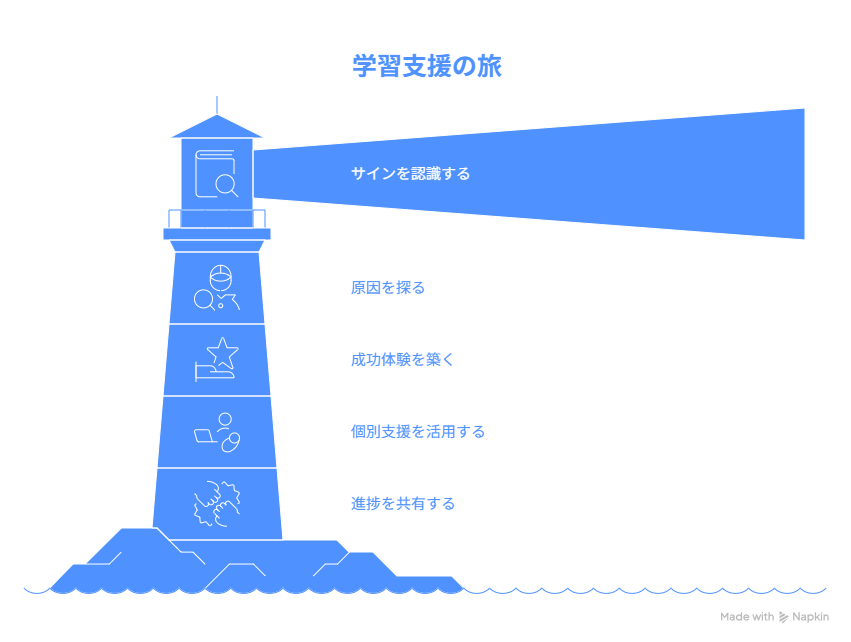

ステップ・バイ・ステップで考える!学習が苦手な子への応援術

それでは、具体的なステップを見ていきましょう。

ステップ1:つまずきの「サイン」に気づく(家庭と学校の観察力)

お子さんが学習で困っている時、必ず何らかのサインを出しています。そのサインにいち早く気づくことが、早期支援の第一歩です。

- 家庭でよく見られるサイン:

- 宿題をなかなか始めない、進まない、ため込む。

- 特定の教科や学習内容を極端に嫌がる、避ける。

- テストの点数が急に下がる、極端に低い。

- 「もうやだ」「分からない」と感情的になることが多い。

- 学習中に集中力が続かない、すぐに他のことに興味が移る。

- 学校でよく見られるサイン:

- 授業中にぼーっとしている時間が増えた。

- 板書を写しきれない、ノートが不十分。

- 授業中の発表や発言が極端に少ない。

- ワークシートやプリントの理解度が低い。

- 簡単な計算や漢字でミスが多い。

- 休み時間や給食時に元気がない、表情が曇りがちになる。

【ポイント】 先生は学校で、保護者は家庭で、それぞれの子どものサインに注意を払いましょう。家庭での様子、学校での様子は、相互に補完し合う重要な情報源となります。

ステップ2:原因を「探る」・「相談する」(家庭⇄学校の連携)

サインに気づいたら、次に「なぜつまずいているのか?」その原因を探り、学校と情報を共有し、相談を始めましょう。

- 家庭でできること:

- 子どもに「どうして宿題が進まないの?」「どこが分からないの?」と優しく尋ね、具体的に困っている内容を聞き出す。

- テストの間違い方、宿題の取り組み方などを観察し、つまずきの傾向を把握する。

- 具体的な状況を学校に伝える(例:「家ではドリルはできるのに、文章問題になると手が止まります」「〇年生の△△の単元から、急に算数が嫌いになりました」など)。

- 学校でできること:

- 担任の先生が、授業中の様子、ノートの記述、小テストの結果などから、つまずきの背景にある原因を多角的に分析します。

- 考えられる原因:

- 基礎学力の欠如: 前の学年の内容が理解できていない。

- 読解力不足: 問題文や教科書の内容を正しく読み取れていない。

- 集中力の問題: ADHDなどの発達特性、あるいは環境要因によるもの。

- 発達特性: 発達障害(ADHD、ASDなど)による学習への困難さ。

- 心理的な要因: 不安、自信喪失、人間関係の悩みなど。

- 保護者からの相談を受け、学校での指導計画や支援の方向性について具体的に説明します。

【ポイント】 「先生に相談するのは迷惑かな?」と心配する必要は全くありません。むしろ、問題が小さいうちに、保護者の方から具体的な情報を提供していただくことは、先生にとって大変ありがたいことです。

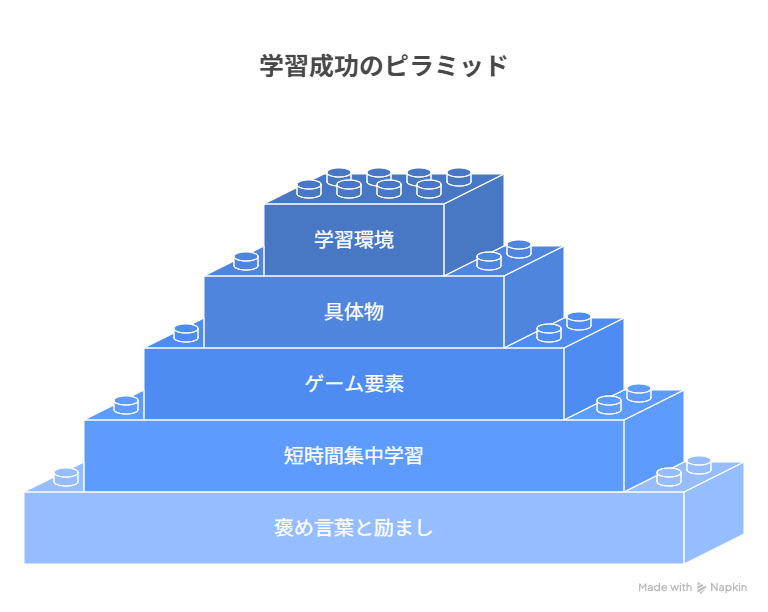

ステップ3:家庭でできる「小さな成功体験」作り(自信を育むアプローチ)

つまずきの原因が分かったら、家庭でできる具体的なサポートを始めましょう。大切なのは「完璧」を目指すことではなく、「できた!」という小さな成功体験を積み重ねることです。

- 「完璧」より「できた」を褒める:

- 「すごいね!」だけでなく、**「〇〇が丁寧に書けたね!」「粘り強く取り組んだね!」**と、具体的に努力や成果を褒めましょう。

- 間違えても、「次はこうしてみようか」と前向きな声かけを。

- 短時間集中学習: 小学生の集中力は長く続きません。15~20分など短時間で区切り、休憩を挟む「ポモドーロ・テクニック」なども有効です。

- ゲーム要素の導入: 勉強ドリルにクイズ形式を取り入れたり、正解したらシールを貼るなど、子どもが楽しく学べるような工夫をしましょう。

- 具体物を使った学習: 算数ではおはじきやブロック、国語ではかるたや絵カードなど、具体物を使いながら学ぶことで、理解が深まります。

- 家庭学習の場所や時間の工夫: 子どもが集中できる場所(リビングなど)や時間帯を選びましょう。毎日決まった時間に学習するルーティンも有効です。

【ポイント】 保護者自身が、子どもが「できた!」と喜べる瞬間を大切にしましょう。親の笑顔や喜びが、子どものやる気に繋がります。

ステップ4:学校でできる「個別最適化」の支援(専門的なサポート)

学校では、子ども一人ひとりのつまずきに合わせて、様々な「個別最適化」の支援を行っています。

- 授業での個別支援:

- 座席の工夫: 集中しやすい位置、先生の目が届きやすい位置など。

- 声かけの工夫: 個別に優しく声をかける、ヒントを与える、スモールステップで課題を出すなど。

- 教材の工夫: 拡大コピー、読み仮名を振る、視覚的な補助教材の活用など。

- 放課後学習・補習などの活用: 授業で分からなかった内容を、少人数で丁寧に指導する時間。

- スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー(SSW)との連携: 学習の背景に心理的な悩みや家庭環境の課題がある場合、専門家が介入し、子どもや家庭をサポートします。

- 支援級・通級指導教室との連携: 発達特性による学習の困難さがある場合は、より専門的な支援を検討し、保護者と相談の上で連携を進めます。

【ポイント】 先生は、常に子どもの様子を観察し、必要に応じて支援を調整しています。家庭からの情報が、これらの支援をより効果的にする鍵となります。

ステップ5:家庭と学校で「進捗を共有」し続ける(継続的な伴走)

学習の苦手克服は、一朝一夕にはいきません。継続的な支援と、その進捗を家庭と学校で共有し続けることが不可欠です。

- 定期的な情報交換の場を活用: 連絡帳、電話、個人面談などを活用し、家庭での様子(例:宿題の取り組み方の変化、言動の変化)や、学校での様子(例:授業中の理解度、得意なことの発見)をこまめに共有しましょう。

- 子どもの変化を共有し、支援方法を調整: 子どもが良い方向へ変化した時も、また新たなつまずきが見られた時も、すぐに情報を共有し、家庭と学校で支援方法を調整していきましょう。

- 「親は応援団、先生は伴走者」: 親は家庭で温かく見守る「応援団」として、先生は学校で専門的に支援する「伴走者」として、それぞれの役割を果たしながら、同じ目標に向かってチカラを合わせましょう。

まとめ:家庭と学校の「チカラ」が、子どもの「できる!」を育む

学習に苦手意識を持つ子どもへの支援は、決して簡単ではありません。しかし、家庭と学校が密に連携し、それぞれの場所でできることを実践し、情報を共有し続けることで、子どもたちは必ず成長します。

- サインを見逃さず、早期に気づく。

- 「なぜ?」を掘り下げ、学校と相談する。

- 家庭で「小さな成功体験」を積み重ねる。

- 学校の個別支援を最大限に活用する。

- 家庭と学校で「進捗を共有」し続ける。

このステップを意識し、親と先生が「チカラを合わせる」ことで、子どもたちは自信を取り戻し、学びの楽しさを知り、大きく羽ばたいていくことができます。