【脳科学が証明】暗唱は“苦手”でも大丈夫!子どもの言葉力と自信を育てる家庭学習法

うちの学校低学年で暗唱をやっているんですがこれどんな意味があるんですか?

あーあれって苦手な子が結構出てくるので国語嫌いが増えてる気が……って声があるけど、実はそれなりに意味はあるのよ!

小学校の授業で、詩苦手な子後 九、社会科の年号など、「暗唱」に取り組む機会は少なくありません。 「うちの子、なかなか覚えられなくて…」 「暗唱って、ただ丸暗記するだけで意味があるの?」 「苦手意識があるみたいで、かわいそうに思ってしまう…」

こんな風に、お子さんの暗唱について、疑問や不安を感じている保護者の方もいらっしゃるのではないでしょうか。

暗唱は、単に「覚える」ことだけが目的ではありません。実は、子どもの脳の発達、言語能力、集中力、そして何よりも「できた!」という自信を育む、素晴らしい学習方法なんです。日本の昔の寺子屋教育でも「素読・暗唱」が重視されていたように、科学的にも裏付けられた学習メソッドでもあるのです。

今回は、小学校教員の視点から、暗唱が子どもたちに与える豊かな影響と、ご家庭で無理なく、楽しく暗唱をサポートするための具体的なヒントをお伝えします。この機会に、暗唱を通して、子どもたちの新たな可能性を引き出してみませんか?

なぜ今、暗唱が教育現場で重要視されるのか?

古典の暗唱や音読は、現代の教育現場において多岐にわたる重要な効果が期待され、再び注目されています。

1. 学習の基礎としての位置づけ

文部科学省の小学校国語の学習指導要領でも、「易しい文語調の短歌や俳句について、情景を思い浮かべたり、リズムを感じ取ったりしながら音読や暗唱をすること」が明示されています。これは、読み書き計算と同様に、学習の基礎となる大切な活動とされているためです。

2. 脳科学的な裏付け

文章を声に出して読む「音読」や、それを記憶する「暗唱」は、脳科学の視点から学力向上に非常に効果的であるとされています。

- 前頭前野の活性化: 音読によって、記憶、思考、判断などを司る脳の前頭前野が活性化することが研究で明らかになっています。脳が活発に動くことで、さまざまな能力が向上すると考えられています。

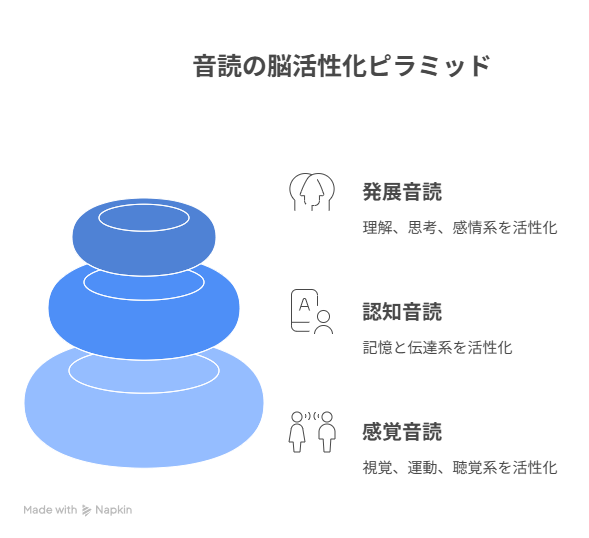

- 「感覚音読」から「発展音読」へ: 音読は、見る(視覚系)、口を動かす(運動系)、聞く(聴覚系)を使う「感覚音読」から始まり、覚える(記憶系)、声に出す(伝達系)を使う「認知音読」、そして内容を深く理解し、考え、感情移入する(理解系、思考系、感情系)「発展音読」という3段階を経て脳を活性化させます。暗唱は特に、この脳の活性化を促し、読解力をさらに高める効果があると言われています。

3. 言語感覚の育成と教養

古典の言葉は、日本の文化や思考の基盤です。暗唱や音読を通じて、言葉の響きやリズム、ニュアンスの心地よさを音声化を通して体験し、美しい表現や豊富な語彙を自然に習得できます。これは、豊かな言語感覚や教養を育むことにも繋がります。

4. 自己肯定感と学習意欲の向上

暗記・暗唱は、子どもの学習成果を目に見える形にすることで、意欲を大きく喚起します。

- 「自分にもできる」という成功体験: 特に記憶することに苦手意識がある子どもでも、暗唱を通じて「何も見ずに言える!」という経験は、大きな自信に繋がります。

- 次へのモチベーション: 「僕は、この文章を覚えようと思えば覚えられる」という感覚は、今後の勉強を進める上での支えになります。記憶していること自体が、大きな自信に直結すると言われています。

暗唱・音読がもたらす6つの具体的な効果

暗唱や音読には、以下のような具体的な効果が期待できます。

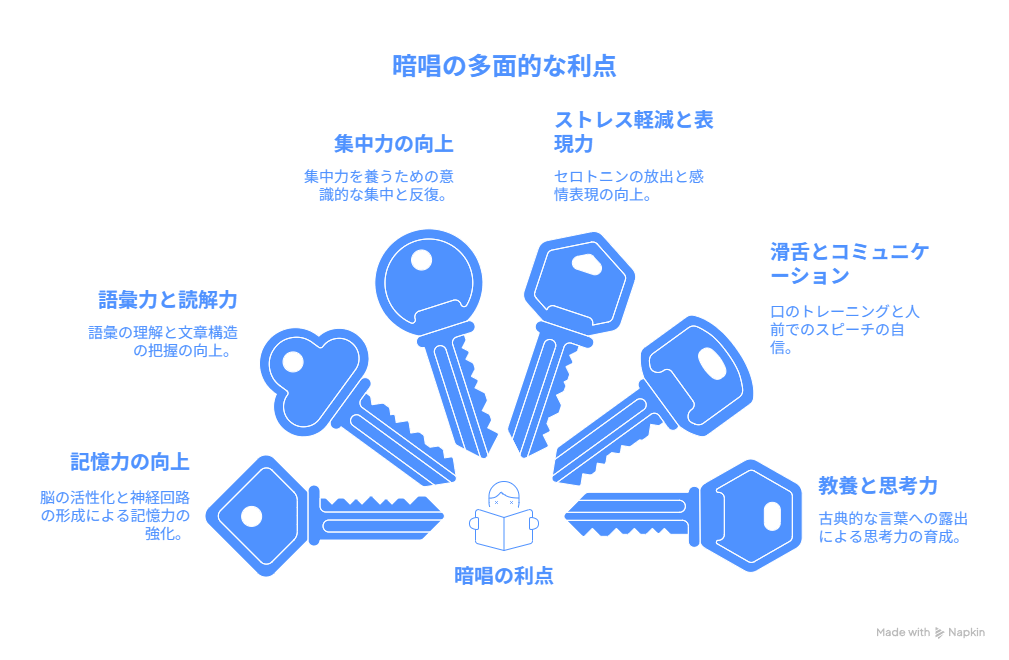

- 記憶力の向上: 脳の前頭前野が活性化され、記憶力が向上します。何度も読み、暗唱を繰り返すことで、脳内に神経回路が形成され、記憶が定着しやすくなります。「記憶力」も計算力などと同じようにトレーニングで鍛えることができる能力であり、暗唱はその効果的なトレーニングの一つです。

- 語彙力・読解力の向上: 音読を通じて読み方や単語の意味、文脈を考えながら読むことで、自然と文章の構造を把握するようになり、語彙力や読解力が向上します。暗唱によって、普段使わない言葉や難しい言葉に触れる機会が増え、言葉の使い方や意味を深く理解できるようになります。

- 集中力の向上: 暗唱に取り組むためには必然的に集中が必要であり、繰り返し取り組むことで集中力が養われます。暗唱中は文章の内容に集中し、他のことを考えないように意識することで、日常生活でも役立つ集中力が身につきます。

- ストレス軽減・表現力の育成: 音読で脳が刺激されると、心身をリラックスさせる効果のあるセロトニンが分泌されます。また、大声で読むことはストレス発散にもなり、感情表現のメカニズムを鍛え、表現力やコミュニケーション能力の向上に繋がるとも考えられています。

- 滑舌・コミュニケーション能力の向上: 口や舌のトレーニングになることで滑舌が良くなり、発声に慣れることで人前で話すことへの抵抗感が減り、コミュニケーション能力の向上にも繋がります。

- 教養・思考力の育成: 古典の言葉に触れることは、思考力、情緒、教養といった、生きていく上での基礎力を身につけることに繋がります。

家庭で実践!無理なく楽しく「暗唱」をサポートするヒント

「うちの子、なかなか覚えられなくて…」と悩む必要はありません。ご家庭でできる、楽しく、そして効果的なサポート方法をご紹介します。

1. 親または教師が主体となる「素読形式」から始める

- 「一行読み」からスタート: 親が一行読み、子どもが後に続くという形から始めましょう。筆者の家庭では、親が唱え始めると1歳の娘も真似て大合唱していた事例があります。

- 「好きこそ物の上手なれ」: 子どもがいかに興味を持って楽しく前向きに取り組めるかが重要です。無理強いはせず、「楽しさ」を優先しましょう。

- 焦らせない: 間違えてもすぐに指摘したり訂正したりせず、まずは口に出したことを認めて褒めてあげましょう。その後に親と一緒に素読を繰り返します。

2. 環境やツールを工夫する

- 集中できる時間・場所を選ぶ: テレビやおもちゃがないお風呂や車での移動中など、拘束された状態の時に1日1回、親と一緒に唱えることから始めるのが効果的です。

- 視覚的な補助: 暗唱する文章をWordなどで作成し、リビングの壁など見やすい場所に貼って、いつでも目に入る状態にしておくことが推奨されています。

- 音声教材の活用: 音源のある教材を普段からかけ流すことで、子どもは自然と内容を覚え、耳からの記憶に長けている子どもは無意識のうちに暗唱できるようになります。食事中やお風呂の時間に取り入れるのも良いでしょう。

- 段階的な難易度調整(黒板消しゲーム):

- まず、詩を黒板に書き、意味や情景を話し合った後、自分の速さで何度も音読させます。

- 次に、教科書を閉じさせ、黒板の詩の最後の1文字を消して読ませます。

- さらに難易度を上げ、途中の文字を消したり、最終的には頭文字だけにして読ませるなど、ゲーム感覚で取り組ませることで、子どものやる気を引き出します。教師が大げさに驚くなど、オーバーリアクションが子どものやる気を引き出すスイッチになります。

3. 内容の理解は「後回し」でも大丈夫

子どもは古典に対して抵抗が少ない傾向があります。子どもから意味を尋ねてこない限り、無理に意味を教えなくても大丈夫です。年齢を重ねるにつれ、自然と理解していくとされています。ただし、左脳優位の子どもの場合は、意味を教えた方が覚えやすい場合もあります。

4. 「記憶すること」の意義を伝える

- 「学習とは覚えるまで何度も繰り返すこと」: 「何度も練習することで、詩を覚えた。これが学習するということだ」と伝えることで、子どもに学習の本質を教えられます。

- 「思い出し直すことで記憶は定着していく」: 一度記憶したことは忘れても、次に練習すればすぐに思い出せること、そして「思い出し直すことで記憶は定着していく」ことを示すことも重要です。

5. 教材の選び方と開始時期

- 3歳あたりから: 幼い頃から始めるのが良いとされており、最初は短い童謡や絵本の一節など、短い文章から遊び感覚で始めます。

- リズムの良い文章: 楽しく暗唱に取り組む上で重要です。

- おすすめ教材: 七田式などの音源付き教材や、寿限無、かるた・百人一首、音読プリントなどが推奨されています。日本の伝統的な言語文化に触れる古典文学作品も、感性を磨く上で良いとされています。

6. 「できた!」を具体的に褒める

覚えることができた時には、惜しみなく褒めてあげましょう。

- 「すごいね!」+具体的に: 「全部言えるようになったね!」「特に〇〇のところがスムーズに言えるようになってすごいね!」と、具体的に努力や成果を褒めることで、子どもの自信に繋がります。

- 完璧でなくてもOK: 途中で間違えたり、少し詰まったりしても大丈夫。「ここまで覚えられたの、すごいね!」「間違えちゃったけど、最後まで頑張ったね!」と、その努力や過程を認め、次への意欲に繋げましょう。

7. 「発表する場」を作る

家庭での練習だけでなく、発表する場を設けてあげることで、達成感を味わい、さらなる意欲に繋がります。

- 家族に聞かせる: 夕食時や寝る前など、家族みんながいる場で発表する機会を作りましょう。

- 祖父母や親戚に披露: ビデオ通話などで、遠くに住む親戚に聞かせるのも良い経験になります。

- 学校の発表会を目標に: 授業での発表会や音読発表会などを目標に、一緒に練習に取り組むのも良いモチベーションになります。

まとめ:暗唱は「学びを広げる」魔法の扉

暗唱は、単なる記憶力テストではありません。脳を活性化させ、言葉の力、集中力、読解力、表現力、そして何よりも「自分はできる!」という自己肯定感を育む、子どもたちの成長にとって大切な学習活動です。

「うちの子は苦手だから…」と諦める必要はありません。親が焦らず、温かく見守り、上記のヒントを参考に「声に出す」「内容を理解する」「楽しく工夫する」「できたを褒める」「発表の場を作る」というプロセスを一緒に楽しむことで、子どもたちの暗唱への苦手意識はきっと克服できるでしょう。

この機会に、暗唱を通して、子どもたちの学びを広げる「魔法の扉」を一緒に開いてみませんか?