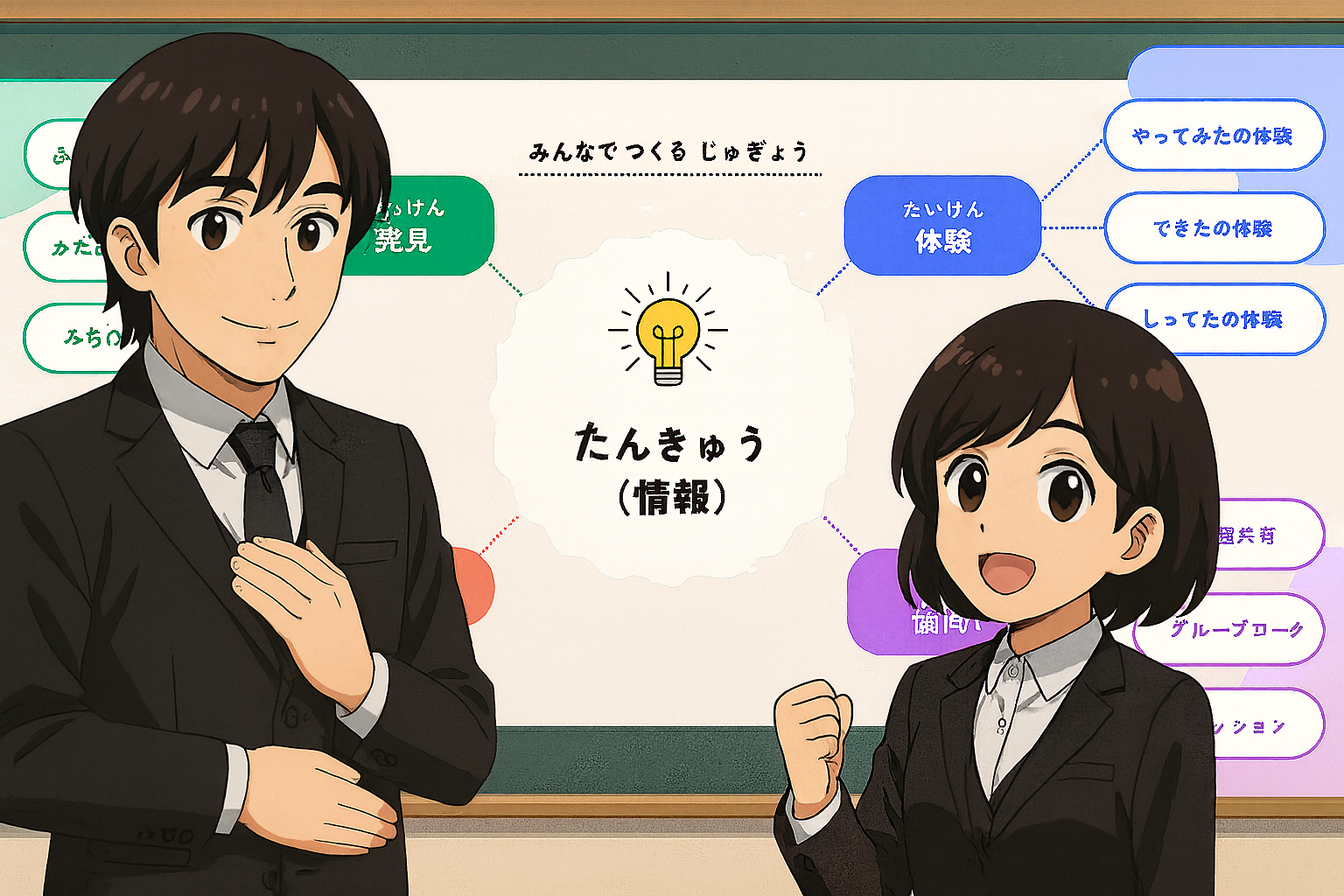

【小学校「探究」の提案】たんきゅう(情報)の授業について

近年、教育現場で注目されている「探究学習」。 「聞いたことはあるけど、具体的にどんなことをするんだろう?」 「これまでの授業と何が違うの?」 そう疑問に感じている方も多いのではないでしょうか。

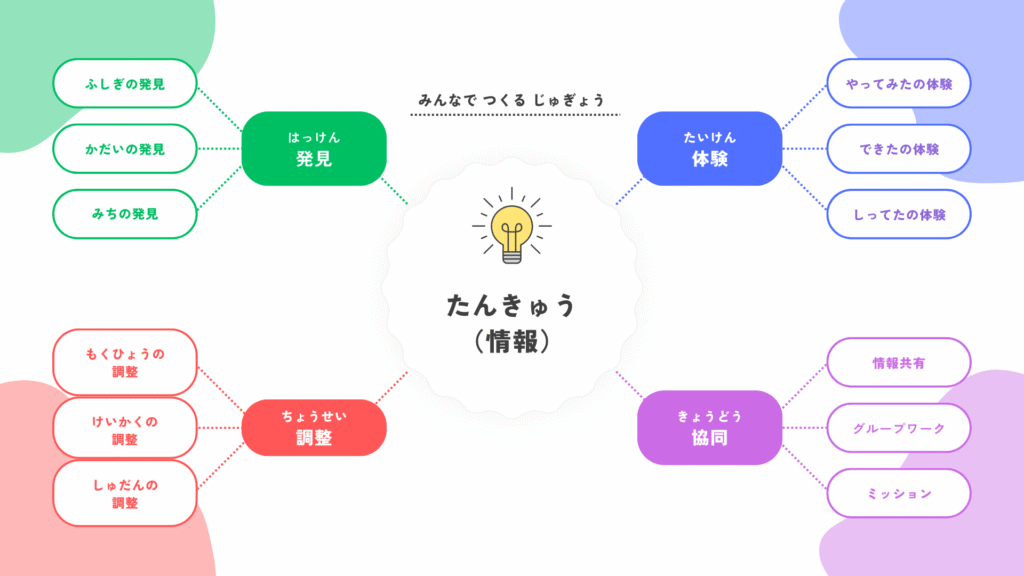

探究学習は、子どもたちが自ら問いを立て、主体的に学びを進めることを目的とした授業です。学校や地域によって進め方は様々ですが、その根幹には、共通の考え方があります。それが、「発見」「体験」「協同」「調整」という4つのキーワードです。

これらのキーワードは、探究学習のプロセスを支える柱であり、子どもたちが現代社会で必要とされる「生きる力」を育むための重要な要素です。 今回は、この4つのキーワードを紐解きながら、探究学習が子どもの未来にどのように役立つのか、その魅力を詳しくご紹介します。

探究学習とは何か?なぜ今、重要視されているのか?

探究学習は、単に知識を詰め込むだけの学習とは異なります。物事の本質を探り、見極めようとする一連の知的活動であり、子どもたちの知的好奇心や問題意識を揺さぶり、学習への意欲を引き出します。

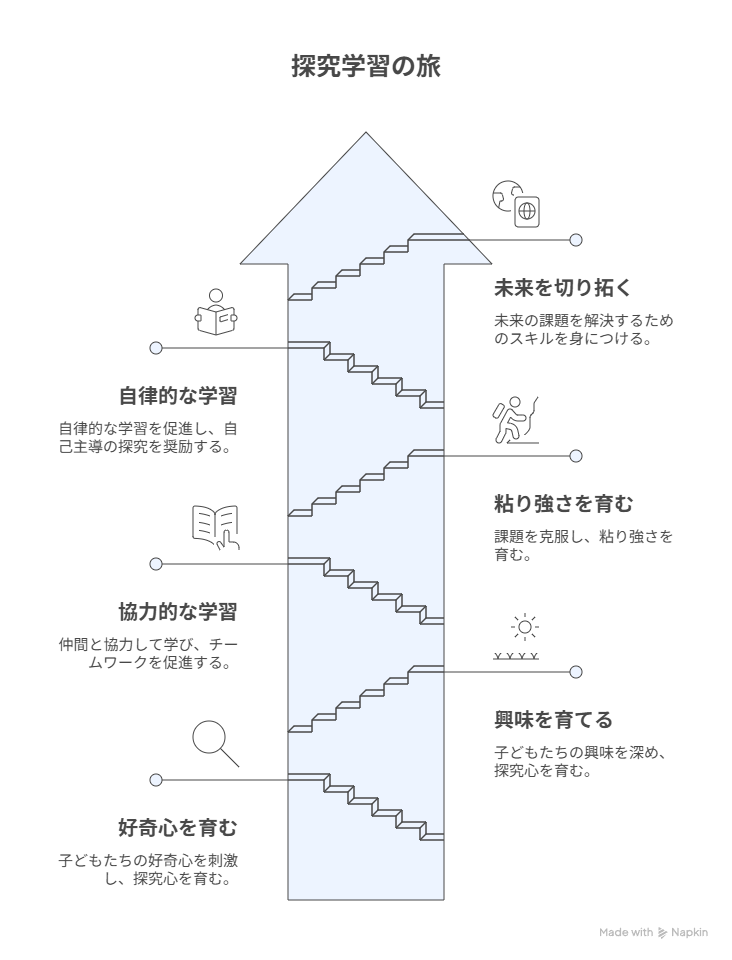

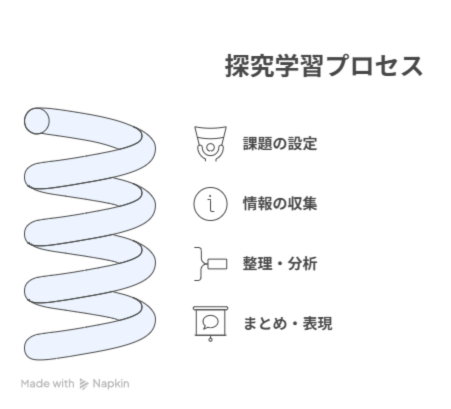

探究学習のプロセスは、一般的に以下の4つのサイクルで進められます。

- 課題の設定:身の回りの不思議や疑問から、探究したいテーマを見つける。

- 情報の収集:課題解決に必要な情報を集める。

- 整理・分析:集めた情報を整理し、自分の考えを深める。

- まとめ・表現:探究の結果をまとめ、他者に伝える。

しかし、これらの活動は固定的な順序ではなく、行ったり来たりしながら、らせん階段を登るように学びを深めていくのが特徴です。 探究学習が重要視されている背景には、変化の激しい現代社会があります。 AIやテクノロジーが進化する現代では、ただ知識を持っているだけでは不十分です。 未知の課題に対して、自分で考え、行動し、新しい価値を創造できる力が求められています。 探究学習は、まさにこうした力を総合的に養うための授業なのです。

探究学習を支える4つのキーワード

ここからは、「発見」「体験」「協同」「調整」という4つのキーワードが、探究学習の中でどのような役割を果たすのか、具体的に見ていきましょう。

1. 発見:子どもの「なんで?」が学びのスタートライン

探究学習の第一歩は、「発見」です。 これは、子どもたちが身の回りの事柄から「どうなっているんだろう?」「なぜだろう?」といった“不思議”や“課題”を自ら見つけ出すことを指します。

「発見」の段階は、探究学習における「課題の設定」にあたります。 例えば、学校の給食で出る牛乳パックについて、「なぜいつも同じ形なんだろう?」「どうしてストローを使わずに飲めるように工夫されているんだろう?」といった、普段は当たり前に思っていることの中に、探究の種が隠されています。

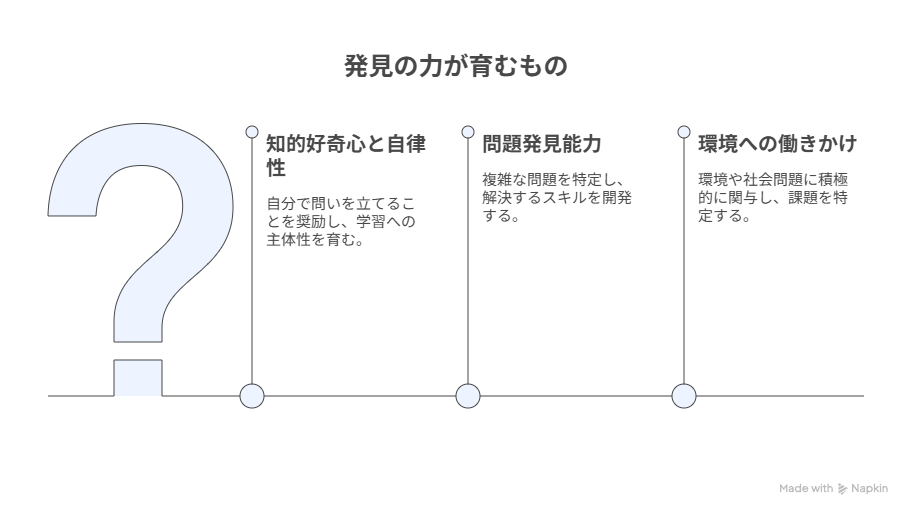

「発見」の力が育むもの

- 知的好奇心と自律性: 自分で問いを立てる力は、学びを誰かに与えられるものではなく、自ら進めるものだと子どもたちに教えてくれます。この段階で、子どもたちは「自分で考えること」の楽しさを知り、学習への主体性が芽生えます。

- 問題発見能力: 現代社会は、答えのない複雑な問題であふれています。 「発見」の力は、そうした問題の背後にある本質を見抜き、解決すべき課題を明確にする能力を養います。 これは、将来どのような分野に進むにしても不可欠なスキルとなるでしょう。

- 環境への働きかけ: 自分の身の回りにある環境や社会問題に対して、無関心でいるのではなく、自ら働きかけて課題を見つけようとする力も「発見」の力に含まれます。

先生は、子どもたちの「なんで?」という小さなつぶやきを拾い上げ、それを探究のテーマへとつなげるサポート役となります。この「発見」の力が育まれることで、子どもたちは複雑な問題と向き合い、解決への意欲と見通しを持って主体的に学習に取り組むことができるようになるのです。

2. 体験:挑戦し、学びを「自分ごと」にする

「発見」した疑問を解決するため、子どもたちは実際に体を動かし、探究を進めます。これが「体験」の段階です。体験は、探究学習における「情報の収集」にあたります。

この段階では、子どもたちはさまざまなことに挑戦し、試行錯誤を繰り返します。教室での机上の学習だけでは得られない「ホンモノ」に触れることで、学びがより深く、確かなものになります。

たとえば、初めて工具を使い、アイデアを形にする工作に挑戦したとします。設計図通りにいかず試行錯誤を重ねるかもしれませんが、完成した瞬間は、何にも代えがたいうれしい感情が込み上げてくるはずです。この経験を通して、「やればできる!」という自信や、最後までやり抜く力が育まれます。

また、途中で想定外の出来事が起きても、「どうすれば解決できるだろう?」と柔軟に考え、自分の力で乗り越える経験は、子どもたちの主体性を大きく伸ばします。このように、体験は単なる活動ではなく、学びを「自分ごと」として実感し、心の成長を促す大切なプロセスなのです。

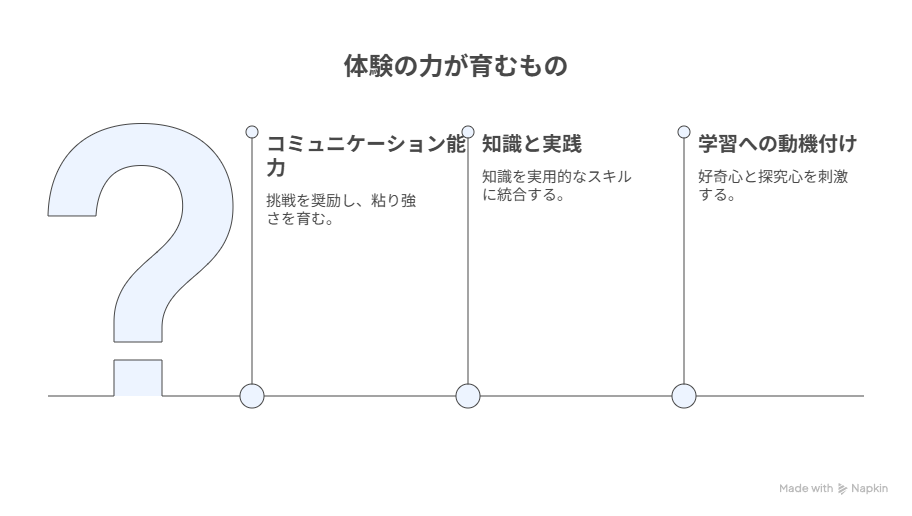

「体験」の力が育むもの

- 挑戦する心と行動力: 体験活動は、子どもの挑戦心を育みます。 新しいことに試行錯誤しながら取り組み、最後までやり抜く行動力を身につけることができます。 たとえ失敗しても、「なぜうまくいかなかったんだろう?」と考えることが、次のステップへの大きな一歩につながります。

- 知識と実践の結びつき: これまでの授業で学んだ知識や技能を、実際の体験活動の中で活用する機会が得られます。 「あれ、これ知ってるぞ!」という経験を繰り返すことで、知識が単なる情報ではなく、使えるスキルとして定着します。

- 学びへの動機付け: 体験は、子どもの好奇心や探究心をさらに刺激します。 感動的な体験や成功体験は、さらなる学習意欲の向上につながり、探究学習全体を動かす大きな原動力となります。

特に小学校低学年では、活動の場に親しみ、安心して活動できるよう機会を設定することが重要です。 「体験」は、ただ何かをやってみるだけでなく、その活動が課題解決につながるように適切に位置づけることで、子どもたちが主体的に取り組めるようになります。

3. 協同:一人ではたどり着けない「最高の答え」を見つける

探究学習は、一人で完結するものではありません。 「協同」は、仲間と共に課題に取り組むことで、コミュニケーション能力や協調性を育む大切な段階です。 これは、探究学習の「整理・分析」や「まとめ・表現」のプロセスにおいて特に重要となります。

グループ活動などを通じて、子どもたちは自分の考えを明確に伝えたり、他者の意見を注意深く聞いたりする力を養います。 互いの意見を尊重しながら対話を重ねることで、自分一人では思いつかなかった新しいアイデアや解決策が生まれます。

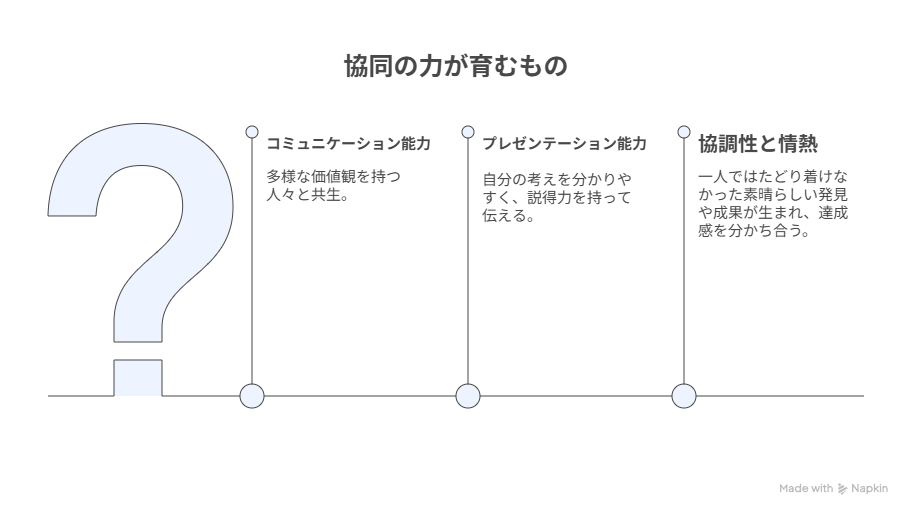

「協同」の力が育むもの

- コミュニケーション能力: 「協同」のプロセスは、自分の考えを論理的に伝える力、相手の意図を汲み取る傾聴力、そして建設的な議論を交わす対話力を育みます。 これは、チームでプロジェクトを成功させたり、多様な価値観を持つ人々と共生したりする上で不可欠なスキルです。

- プレゼンテーション能力: グループで協力してまとめた探究の結果を、みんなの前で発表する機会も多くあります。 これにより、自分の考えを分かりやすく、説得力を持って伝えるプレゼンテーション能力が養われます。

- 協調性と情熱: 共通の目標に向かって仲間と協力し、試行錯誤する中で、子どもたちは人と人との関係性を学びます。 みんなで知恵を出し合い、力を合わせることで、一人ではたどり着けなかった素晴らしい発見や成果が生まれ、達成感を分かち合うことができます。

協同的な課題解決を行う際には、各教科で身につけた知識や技能を活用し、考えを可視化するなど、児童同士が学び合う工夫が促されます。 これにより、思考が広がり深まり、新しい考えが生まれることが期待されます。

4. 調整:学びのハンドルを自分で握る

探究学習における最後のキーワードは「調整」です。 これは、子どもたちが自らの学習状況を把握し、学習の進め方について試行錯誤するなど、自らの学びを調整しようとする意思的な側面を指します。 「調整」は、探究学習のプロセス全体を通して行われる重要な要素です。

計画を立てる段階では、「このテーマをどうやって探究していこうか?」と多角的な視点から物事を捉え、目標設定を行います。 そして、実際に探究を進める中で、予期せぬ出来事が起きたり、新しい発見があったりした際には、当初の計画を柔軟に見直したり修正したりする力が求められます。

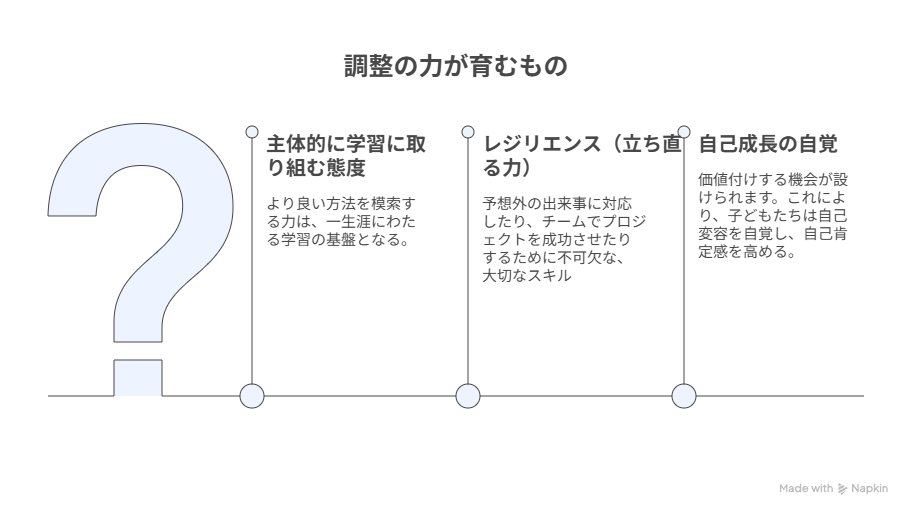

「調整」の力が育むもの

- 主体的に学習に取り組む態度: 「調整」の力は、「主体的に学習に取り組む態度」の一部であり、粘り強さと共に重視されます。 自らの学びを客観的に見つめ直し、より良い方法を模索する力は、一生涯にわたる学習の基盤となります。

- レジリエンス(立ち直る力): 予期せぬ事態や失敗に直面したときに、それを乗り越え、計画を修正して再び前に進む力。これは、社会に出てからも、予想外の出来事に対応したり、チームでプロジェクトを成功させたりするために不可欠な、大切なスキルです。

- 自己成長の自覚: 探究の過程で得られた学びを振り返り、「自分はどのように成長したか」を意味付け、価値付けする機会が設けられます。これにより、子どもたちは自己変容を自覚し、自己肯定感を高めることができます。

教師は、子どもたちが自らの学びを振り返る機会を学習過程に適切に位置付けることで、この「調整」の力を育む手助けをします。 子どもたちは、まるで車の運転手のように、学びのハンドルを自分で握り、目標に向かって進むことができるようになるのです。

探究学習は、先生も保護者も「伴走者」に

探究学習は、子どもたちの「なんで?」という好奇心を大切にし、それを「やってみよう!」という行動につなげ、仲間と協力しながら、最後までやり抜く力を育む、とても素敵な授業です。 そして、この学びを支えるためには、先生も保護者の皆さんも、子どもたちの「伴走者」として関わることが大切です。

先生は、子どもたちの興味の種を見つけ、それを大切に育むお手伝いをします。 そして保護者の皆さんは、家庭での会話の中で「今日、どんな不思議を見つけた?」と問いかけたり、子どもたちの「やってみたい!」という気持ちを応援したりすることで、探究の心に火をつけることができます。

探究学習は、子どもたちに知識を教え込むことではなく、子どもたちが自ら学ぶ喜びを知り、未来を切り拓く力を身につけるための時間です。 ぜひ、先生も保護者の皆さんも、子どもたちの探究を一緒に楽しみながらサポートしていきませんか?せんか?